序章と四つの部からなる長編小説『若き日の詩人たちの肖像』では、「成宗の先生」(モデルは堀辰雄)だけでなく、集英社文庫版の「解説」で篠田一士が説明しているように、「澄江君」(芥川比呂志)や「白柳君」(白井浩司)、「赤鬼君」(加藤道夫)、「良き調和の翳」(鮎川信夫)、「冬の皇帝」(田村隆一)、「富士君」(中村真一郎)、「ドクトル」(加藤周一)などの重要な人物も描かれている。

中でも注目したいのは、厳しく言論を弾圧することによって無謀な戦争へと突入するようになるこの時代に激しく変貌する「アリョーシャ」と呼ばれる若者である。第二部第一章で始めて登場する際には「『カラマーゾフの兄弟』中の、スペインの町に再臨したイエス・キリストが何故に宗教裁判、異端審問にかけられねばならなかったかという難問について、限りもなく喋りつづけていた」この若者は、三年間で「ドストエフスキーから太宰治を経て惟神の道に」至ることになる。

この人物に注目しながら読み直しているうちにアリョーシャのモデルには、ドストエフスキーの作品論をとおして「大東亜戦争を、西欧的近代の超克への聖戦」と主張する著書『英雄と祭典 ドストエフスキイ論』(白馬書房、昭和17年)を真珠湾攻撃の翌年の昭和17年に発行した堀場正夫も入っているのではないかとより強く考えるようになった(引用は井桁貞義・本間暁編『ドストエフスキイ文献集成』、大空社、1996年による)。

堀田善衛の長編小説『若き日の詩人たちの肖像』は、受験のために上京した主人公が翌日に2・26事件と遭遇するところから始まるが、『英雄と祭典』の「序にかへて」でも「殊に万延元年の桜田門外の変以来の、異状に人々を安逸の眠りから呼び醒ます事件として知られてゐる昭和十一年二月二十六日の前夜、その夜は夜半からしんしんとして冷え、何か魂が羽搏きでもするやうに大朶の雪が降りだした」と記されているからである。

その深夜に『罪と罰』のポルフィーリイとの激しい議論でラスコーリニコフが、ナポレオンのような「非凡人」は「「たしかに肉体でなくて青銅で出来てゐるに違ひない」と絶叫するに至るあの異様に緊張した場面」を読んでいたと記した堀場は、「しかも明くれば二月二十六日、白雪におほはれた東京の街は、ただならぬ緊張の中におかれたのである」と書き、「近代の長い夜はこの日から少しづつ白みそめたといつたら間違ひであらうか」と続けていた。

著書の題名が『英雄と祭典』と付けられている理由は、日中戦争の発端となった昭和12年7月7日の盧溝橋事件を賛美したと思われる「序にかへて」の冒頭の次のような文章から明らかであろう。「今では隔世の感があるのだが、昭和十二年七月のあの歴史的な日を迎へる直前の低調な散文的平和時代は、青年にとつて実に忌むべき悪夢時代であつた」。

「平和時代」を「悪夢時代」と規定した堀場は、西欧の「英雄」ナポレオンを打ち倒したロシアの「祖国戦争」を「祭典」と見なしたのである。

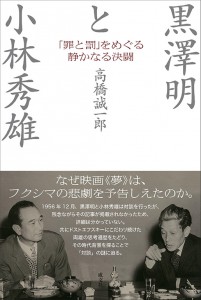

このような著者の「英雄」観には、小林秀雄の英雄観が強く反映していると思われる。ヒトラーが政権を掌握した翌年の昭和9年に本格的な『罪と罰』論と『白痴』論を相次いで雑誌に掲載した小林は、太平洋戦争が始まる前年の9月にはヒットラーの『我が闘争』の書評を「朝日新聞」に書き、『文學界』の10月号に掲載された鼎談「英雄を語る」では、ナポレオンを「英雄」としたばかりでなく、ヒトラーも「小英雄」と呼んで「歴史というやうなものは英雄の歴史であるといふことは賛成だ」と語り、「暴力の無い所に英雄は無いよ」と続けていたのである(『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』、168頁)。

注目したいのは、昭和14年8月に発表した「疑惑 Ⅱ」で「軍神」とされた戦車隊の下士官・陸軍中尉西住小次郎を扱った「菊池寛氏の『西住戦車長伝』を高く評価した小林秀雄が、2年後の3月に発表した評論「歴史と文学」の第二章で、徳富蘇峰が序文を書いた元従軍記者・ウォシュバンの伝記『NOGI』の邦訳『乃木大将と日本人』を賛美する一方で、かつては高く評価していた芥川龍之介の『将軍』への否定的な見解を記したことである。

リンク→司馬遼太郎と小林秀雄(2)――芥川龍之介の『将軍』をめぐって

この評論は昭和7年に発表した「現代文学の不安」で、「だが今、こん度こそは本当に彼を理解しなければならぬ時が来たらしい」とドストエフスキーについて記した小林が、なぜ芥川を「人間一人描き得なかつたエッセイスト」と非難していたかをも説明していると思える。

さらに、先に見た鼎談「英雄を語る」で、「時に、米国と戦争をして大丈夫かネ」と作家の林房雄から問われると「大丈夫さ」と答え、「実に不思議な事だよ。国際情勢も識りもしないで日本は大丈夫だと言つて居るからネ」と楽観的な説明をしていた小林秀雄は、戦争に突入したことや戦果報告などを知らせる放送「三つの放送」を聞いたときの印象を「三つの放送」(1942.1『現地報告』)でこう記していた(*1)。

すなわち、「帝国陸海軍は、今八日未明西太平洋に於いてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり」 という放送を聞いた際には、「いかにも、成程なあ、といふ強い感じの放送であつた。一種の名文である。日米会談といふ便秘患者が、下剤をかけられた様なあんばいなのだと思つた」と記した小林は、「宣戦詔勅」の印象をこう記していた。

「何時にない清々しい気持で上京、文藝春秋社で、宣戦の御詔勅捧読の放送を拝聴した。僕等は皆頭を垂れ、直立してゐた。眼頭は熱し、心は静かであつた。畏多い事ながら、僕は拝聴してゐて、比類のない美しさを感じた。やはり僕等には、日本国民であるといふ自信が一番大きく強いのだ 」。

そして、「真珠湾爆撃に始まる帝国海軍の戦果発表」を聞いた時には、「名人の至芸が突如として何の用意もない僕等の眼前に現はれた様なものである。偉大なる専門家とみぢめな素人、僕は、さういふ印象を得た」と結んでいたのである。

一方、『若き日の詩人たちの肖像』の主人公も、この報道を聞いた時には「どんな戦争の歴史にもない大戦果をあげた人たちは、まことに、信じかねるほどの、神のようにも偉いものに見えた」と記した。しかし、「そこに、特殊潜航艇による特別攻撃というものが、ともなって」おり、そこに二十歳前後の若者が参加していていたことについては、「腹にこたえる鈍痛を感じていた」と続けていた(下巻、92頁)。

そして、年が明けて1月になり、仲間の詩人たちのなかからも次々と入営し、召集されるものが出てくる頃になると、12月9日の夕方に来て「どうだ、やったろう!」と語った特高警察の言葉を思い出しながら、「戦争というのは」、「少なくとも表面的には、こういう極端な神がかりのような連中がのさばること」であるらしいと書きこう続けていた(下巻、125頁)。

「非常に多くの文学者や評論家たちが、息せき切ってそれ(引用者註――戦争)を所有しようと努力していることもなんとも不思議であった」。

実際、室生犀星も詩「陥落す、シンガポール」では、「皇軍向かふところ敵なし/進撃また進撃/砲火虹のごとく/マレーを陥し入れ/香港を打ち抜く/怒濤は天に逆巻き/敵拠地シンガポール屠る/(後略)」と記していた。

これに対して「ひでぇものをかきやがったな」という「汐留君」の批判を紹介した後で、堀田は「こういうふうな詩をめぐる論議には、何かしら辛いものがある」という主人公の思いを記していた(下巻、149頁)。

一方、『英雄と祭典』でシンガポール攻撃について、「いま現実の歴史の上にそのやうな神話的階調とそのすさまじさを経験するのである」と書いた堀場正夫は、「わが神典に於て、やはりさうした階調の最初に高潮するのは何といつても速須佐之男命の段ではないかと惟ふ」と続けて、八俣遠呂智(やまたのおろち)を撃ち倒す場面を挙げている。

そして、「大東亜戦争戦線布告の大詔を拝してより僅かに二ヶ月有余、神州の正気忽ち発して南方を蔽ひ、早くもシンガポールは陥落した」と記した堀場は「アジアの大いなる夜明けをつげるこの捷報」と続けていたのである(261頁)。

こうして戦争の当初は勝利に酔っていた多くの国民は徐々に戦争の現実と直面することになる。寡聞にして『英雄と祭典』を上梓した堀場正夫のその後の経歴は分からない。しかし、この長編小説の終盤近くでは、「日本の神がかりがいよいよ昂じて来て本当に狂的な国学信奉者」となっていたアリョーシャが、アッツ島玉砕の報を知った時と召集された際の反応が描かれている。

すなわち、彼の若い妻が「いやねぇ‥‥」と言った際には、「アッツ島の軍神たちを妻が侮辱した」として妻の「顔かたちが変わってしまうほどに殴り」つけていたアリョーシャは、自分も召集された際には主人公に「いよいよ官費大旅行に行くことになりました。期再会。」という短いふざけた文面の手紙を残していた。

そして、ついに主人公にも「赤紙」と呼ばれる「臨時召集令状」が届く。

堀田はその文面を読んだ主人公が「生命までをよこせというなら、それ相応の礼を尽くすべきものであろう」と思ったと書き、こう続けている。

「これでもって天皇陛下万歳で死ねというわけか。それは眺めていて背筋が寒くなるほどの無礼なものであった。尊厳なる日本国家、万世一系の国体などといっても、その実体は礼儀も知らねば気品もない、さびしいようななさけないようなものであるらしかった。」

長編小説は一人で海に出た主人公の感慨で終わっている。

「鉛色の北の海には、立派な波が、男がこれまでに耳にしたありとあらゆる音楽の交響を高鳴らせてどうどうと寄せていた。それだけで、充分であった」。

*1)小林秀雄の「三つの放送」(1942.1『現地報告』)の全文を紹介したブログ「小林秀雄をよむ by やりみず」の筆者は2000年2月10日の記事で、「三つの放送」が「四次にわたる『小林秀雄全集』を含めて今まで一度も単行本に収録されたことが」なく、「研究論文や批評」も、「今まで目にする機会」がなかったと記している。

追記) 2001年から発行された新しい『小林秀雄全集』の第7巻には「三つ放送」も収録されているが、『我が闘争』の書評を全集に収録する際に、「天才のペン」の前に加筆された《一種邪悪なる》という言葉は、削除されていない。

コメントを残す