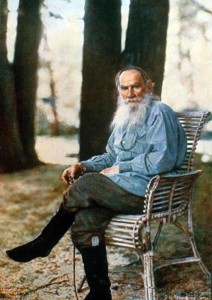

(ヤースナヤ・ポリャーナでのトルストイの写真、図版は「ウィキペディア」より)

はじめに

7月に「お知らせ」のページで、日本トルストイ協会で「『戦争と平和』で司馬作品を読み解く――『坂の上の雲』と『翔ぶが如く』を中心に」(仮題)という講演を行うことになったことをお伝えしました。

その際に、なぜドストエフスキー研究者の私がトルストイについて語るのかを明らかにすることでテーマを明確にしたいので、これまでに書いた著作も紹介しながら何回かに分けて、トルストイとドストエフスキーの関係を考察していきたいと考えていますとも記していましたが、長いことお待たせしてしまいました。

私が最初に二人の作家の関係に関心を持ったのは、長編小説『白痴』の主人公ムィシキンに対するトルストイのたいへん高い評価からでしたが、その評価には時期によって揺れはありましたが、最後までドストエフスキーへの関心を持ち続けていたのです。

たとえば、トルストイは「七歳上のドストエフスキイとは出会う機会はありませんでしたが、たがいによく理解していました」と書いた日本トルストイ協会会長の川端香男里氏は、「トルストイが家出した時に娘アレクサンドラにもって来させた本の中に『カラマーゾフの兄弟』がありました」と続けています(『100分de名著、トルストイ「戦争と平和」』。NHK出版、2013年)。

トルストイの『虐げられた人々』観や『白痴』観については次回に書きたいと思いますが、今回は『白痴』以降の長編小説をちきんと理解する上ではきわめて重要な『虐げられた人々』においてトルストイの小説がどのような役割を果たしているかを、この長編小説が掲載された雑誌『時代』の性質にも注意を払いながら考察することで二人の作家の関わりの深さを明らかにしておきたいと思います。

1、「大改革」の時代と雑誌『時代』

川端香男里氏はシベリア流刑中だったドストエフスキーが、トルストイが『同時代人』に初めてЛ.Н.のイニシャルで発表した『幼年時代』について、この小説を書いた「Л.Н.とはだれのことか」と兄ミハイルへの手紙で尋ねていることを紹介しています。

『幼年時代』の作者についてのこの質問は重要でしょう。なぜならば、憲法の発布や農奴制の改革などを求めたペトラシェフスキーの会に関与して、シベリア流刑になっていたドストエフスキーが刑期を終えて首都に帰還し、雑誌『時代』を創刊した時期は、農奴解放などが行われた「大改革」と重なっていたからです。

創刊号から連載を始めた長編小説『虐げられた人々』において、『幼年時代』や『少年時代』に言及していたドストエフスキーは、『戦争と平和』や『アンナ・カレーニナ』などのトルストイの作品への深い関心を持ち続けていくことになるのです。

しかも、「当時のロシアの現実は貴族であろうと民衆であろうと破滅させてしまうような厳しいもの」であったことに注意を促した川端氏は、農民のための学校を開いた「トルストイが情熱を注いだ教育活動は、貴族と民衆の融合・調和を目指していました」と書いています。

「われわれはこの上なく注目に値する重大な時代に生きている」としたドストエフスキーも、ナポレオンが大軍を率いてロシアに侵入した際に民衆が示した力にも注意を喚起しながら、自分たちの使命は「われわれの土壌から採られた、国民精神の中から、そして国民的源泉から採られた形式を創り出すことである」と主張し、「欧化」でも「国粋」でもない、第三の道として「大地主義」(土壌主義)の理念を掲げました。

そのドストエフスキーが、ピョートル大帝による「文明開化」以降に生まれた「民衆」と「知識人」との間の断絶を克服するためには、農奴制の中で遅れたままの状態に取り残されている民衆に対する「教育の普及」こそが「現代の主要課題である」と強調し、兄ミハイルとともに創刊したのが雑誌『時代』(一八六一年一月号~一八六三年四月号)だったのです。

しかもこの雑誌は、『読み書きのできる者』や『農民文学』などの雑誌の発刊の情報を伝えて農民教育の必要性を強調するとともに、領地に病院や学校を作って農民生活の改善に努めていたトルストイの月刊教育雑誌『ヤースナヤ・ポリャーナ』の宣言の紹介なども行っていました。

「大改革」の時代に創刊されたこの雑誌は、ロシアや西欧のすぐれた文学作品や評論、劇評ばかりでなく、哲学論文や歴史論文、さらには政治時評や国際政治の状況を知らせる欄も有する総合雑誌でした。

ドストエフスキーはすぐれたジャーナリストでもあったのですが、日本ではこの側面が軽視されていると思われるので、この雑誌の内容を少し詳しく紹介しておきます。

国際政治の欄の担当者だった筆者ラージンはイタリアをめぐる情勢を詳しく伝えていたばかりでなく、「黒人奴隷」をめぐって対立し、一八六一年に南部が分離独立していたアメリカの情勢の紹介にも力を注いでいました。

雑誌『時代』に掲載された「合衆国における黒人たち」という論文は、四百万の黒人奴隷は今はおとなしくしているが、彼らが反乱に立ち上がる危険性もあると指摘しており、鎖につながれて死につつある黒人奴隷が祖国アフリカでの自由な生活を夢見るというロングフェローの作品も掲載されていました。

黒人奴隷の問題を正面から扱って広い反響を呼んでいたストー夫人の『アンクル・トムの小屋』はロシアで1857年に翻訳出版されていましたが、農奴問題を抱えるロシアにとってアメリカの「黒人奴隷」の「権利」の問題は重要なテーマでもあったと言えるでしょう。

この雑誌には公判の記録や法律書の書評や司法改革の進展状態についての情報など多彩な記事が掲載されていることを指摘した研究者のカールロワは、「裁判の改革の準備に関連した雑誌『時代』における法律的な問題の提起は、その大胆さとデモクラシーの点で際だっていた」と特徴づけています。実際、1863年の3月号と4月号では「外国の文献、犯罪と刑罰」と題するポポフの論文が連載され、ここで評者はこの年にフランスやイギリスで出版された最近の図書だけでなく死刑や体罰の廃止を強く求めたベッカリーアの名著『犯罪と刑罰』も取り上げて、「刑法や監獄の組織システムの改革に関する」知識を読者に伝えるとともに、ベッカリーアが主張していた身分の差による刑罰の不平等も強く訴えていました。

イギリスの小説家ギャスケルの長編小説『メアリー・バートン、マンチェスター生活物語』(1848)の翻訳が第4号から9号にかけて連載されていることにも注目したいと思います。ディケンズやカーライルによって賞讃されたこの作品の特徴についてグロスマンはこう解説しています。「三〇年代のマンチェスターの労働者の生態に取材したこの小説には、凄惨な失業や貧困や社会的迫害の絵巻き物が、事業主と工場労働者の生活の鋭い対照を見せている大工業都市を背景に繰り広げられている。ロシア文学ではこういったものはまだ何ひとつ語られていなかったのである」。

農奴制という農本主義から急速に産業社会への移行が進んでいたロシアでもこの頃、農民たちが都市へと移入する中でイギリスと同じ様な問題を抱え始めていたのです。

2、『虐げられた人々』における『幼年時代』と『少年時代』

雑誌『時代』の創刊号から7ヵ月にわたって連載されたのがドストエフスキーの長編小説『虐げられた人々』でした。

主人公のイワンが物語の冒頭でみすぼらしい老人と犬の死に立ち会うという少女ネリーをめぐる出来事とイワンを養育したイフメーネフの没落と娘ナターシャをめぐる筋が並行的に描かれて行きます。物語が進むにつれて、しだいにこれらの悲劇の原因が、ワルコフスキー公爵の犯罪的な詐欺によるものであることがはっきりしてくるのです。

すなわち、物語の冒頭で亡くなるネリーの祖父はイギリスで工場の経営者だったのですが、娘がワルコフスキー公爵にだまされて父の書類を持ち出して駆け落ちしたために全財産を失って破産に陥っていました。

一方、150人の農奴を持つ地主で、主人公のイワンを養育したイフメーネフ老人の悲劇も、隣村に900人の農奴を所有する領主としてワルコフスキー公爵が隣村に引っ越してきたことに起因しています。しばしばイフメーネフ家を訪れて懇意になったワルコフスキー公爵は、自分の領地の管理を依頼し、5年後にはその経営手腕に満足したとして新たな領地の購入とその村の管理をも任せたのです。

その意味で興味深いのは、ワルコフスキーがイワンに「私はかつて形而上学を学びましたし、博愛主義者になったこともあるし、ほとんどあなたと同じ思想を抱いていたこともある」と語っていることです。父親からあまり関心を払われずに親戚の伯爵の家に預けられていた息子のアリョーシャは、トルストイの『幼年時代』と『少年時代』を熱中して読んだとイワンに伝えていますが、この時彼は父親のうちに、自分の領地ヤースナヤ・ポリャーナに学校や病院を建設して農民の養育に励んだトルストイのような面影を見ていたように思えるからです。人の良いイフメーネフ老人がワルコフスキー公爵を信じるようになったのも、改革者のような彼の姿勢に幻惑されたためだったといえるでしょう。

しかし、自らイフメーネフ家を訪れて懇意となり自分の領地の管理も依頼していたワルコフスキー公爵は、後に自分の領地の購入に際してイフメーネフが購入代金をごまかしたという訴訟を起こし、隣村の地主たちを抱き込んでさまざまな噂を流し、有力なコネや賄賂を使って裁判を有利に運んだために、裁判に敗けて一万ルーブルの支払いを命じられたイフメーネフ老人は自分の村を手放さねばならなくなったのです。

ここまで紹介すると真面目な地主とその隣村の大地主の「詐欺師」ワルコフスキーの物語が、『白痴』におけるナスターシヤの悲劇の構図とも重なっていることが分かるでしょう。つまり、真面目に働いていた隣村の地主が火事で幼い娘たちを遺して亡くなると、トーツキーもまた孤児となったスターシヤたちを最初は引き取って養育しますが、その後では隣村の地主の最愛の娘を「妾」として所有したのです。

この意味で注目したいのは、黒澤明監督が『虐げられた人々』(原題は『虐げられ、侮辱された人々』)の少女ネリーの人物造形の内に、『白痴』のナスターシヤの原型を見ていると思われることです(「映画《赤ひげ》と映画《白痴》――黒澤明監督のドストエフスキー観」、「映画・演劇評」、8月12日参照)。

実際、この長編小説の結末では幼いながらも自尊心を持っていた少女ネリーが、自分がワルコフスキー公爵の法律上の嫡子であることを証明する手紙を母親から預かっていながらも、その手紙を父親に見せて庇護を求めることもなく亡くなるのですが、それはトーツキーから提案された多額の持参金を断ったナスターシヤの行為を理解する上でも重要だと思われます。

こうして少女ネリーの悲劇が描かれている長編小説『虐げられた人々』は、外国の小説のテーマや手法(今回のブログでは、エドガー・アラン・ポーやウージェーヌ・シューと雑誌『時代』との関わりは省きました)を大胆に採り入れることで、当時のロシアを揺るがせていた二つの大きな問題、農奴制の廃止と資本主義の導入の問題点を浮き彫りにして、混沌とした時代の雰囲気や「大改革」の時代の課題を描き出していたといえるでしょう。

(拙著『欧化と国粋――日露の「文明開化」とドストエフスキー』刀水書房、2002年、第2章「大改革」の時代と「大地主義」――雑誌『時代』と『虐げられた人々』参照。なお、同書からの引用に際しては、人名表記を一般的な形に改めた)。

関連記事

ドストエフスキーとトルストイⅡ――『死の家の記録』と『罪と罰』をめぐって

ドストエフスキーとトルストイⅢ ――『白痴』と『アンナ・カレーニナ』をめぐって

(2015年12月13日、図版とリンク先を追加)

コメントを残す