はじめに

私が黒澤明研究会に入会したのは二〇一二年のことであった。映画『白痴』だけでなく黒澤映画全体をとおしていかに黒澤明がドストエフスキー文学、ことに『白痴』の本質に迫っているかを分析した拙著『黒澤明で「白痴」を読み解く』(成文社)の発行後に堀伸雄会員から強く研究会への入会を勧められたためであった。

二〇一二年の二七号黒澤明研究会四〇周年記念特別号のアンケートには「黒澤明研究会と私」という題のエッセイで、その経緯について書くとともに黒研をとおして映画『白痴』などドストエフスキー文学の理念をより広く伝えたいという希望を記した。

黒澤明研究会五〇周年の今年にはドストエフスキー生誕二〇〇年を記念した国際ドストエフスキー・シンポジウムの日本での開催も予定されていた。しかし、突然のロシア軍によるウクライナ侵攻によって、開催が大幅に延期されることになった。

ただ、一九八六年に起きたチェルノブイリ原発事故後に着想し、一九九〇年に公開された黒澤映画『夢』には核戦争後の世界を描いた「鬼哭」のシーンもあるが、私のドストエフスキー文学と黒澤映画の研究は、ロシアだけでなく日本や世界の将来に対する強い危機感とも結びついている。

それゆえ、まず私の最初のドストエフスキー関連の書である一九九六年に発行した『「罪と罰」を読む―「正義」の犯罪と文明の危機』(刀水書房)とロシアの危機の考察との関連を振り返る。

その後で入会してからこの十年間に『会誌』に投稿した論考とドストエフスキー研究との関りを振り返る。そして、芥川賞作家・堀田善衞の黒澤明観と核戦争観についての考察を簡単に振り返ったあとで、最後に黒澤明のドストエフスキー観をとおして、ウクライナ危機の問題に迫りたい。(本稿においては映画の題名の《》内の記述は、『』に改めた)

一、ロシア危機と『罪と罰』の認識の深まり

現代文明論という教養の授業のために編んだ『「罪と罰」を読む――「正義」の犯罪と文明の危機』では「弱肉強食の理論」に基づく主人公ラスコーリニコフの「非凡人の思想」の危険性をドストエフスキーが、主人公と他者との激しい議論や、「やせ馬が殺される夢」から自分だけが「真理」を知っていると考えて互いに争うようになる「疫病」により人類のほとんどが滅亡するという悪夢に至る夢の分析をとおして示していたことを明らかにした。

それとともに、「弱肉強食の理論」を正当化し「自尊心」を強調しながら「復讐の情念」を煽ったヒトラーが、『わが闘争』でラスコーリニコフの「非凡人の理論」をさらに歪めた「非凡民族の理論」を主張していることに注意を促して「正義の戦争」の危険性を示した。

それゆえ、「文明論的視点で『罪と罰』を解読」したこの書の帯には【『罪と罰』の若き主人公は、「良心」に従って完全犯罪をたくらみ、「殺人」に踏みきった。同時代を生きたシャーロック・ホームズを手がかりに犯罪の謎と隠された思想的背景を探り、現代に直結する近代西欧文明の問題点に迫る。】と記した。

あまり日本では知られていないが、考慮すべきはソ連の崩壊時にロシアが第一次世界大戦後のドイツにもたとえられるような経済的苦境を経験していたことである。すなわち、ペレストロイカの速度が落ちるとそのことを強く批判して権力を得たエリツィン・ロシア共和国大統領が、保守派による一九九一年八月のクーデター未遂に乗じて、その年の一二月にウクライナ・ベラルーシの首脳との秘密交渉でスラヴ三国のソ連からの離脱という奇手を用いて独立国家共同体の樹立を宣言したことでソ連は一気に崩壊した。

そのことは多民族国家から民族主義を原理とする国家へとロシアが戻ったことを意味しており、ロシアの多くの国民もこの変化を一時的には喜んだように見えたが、翌年の一九九二年一月に首相も兼任して権力を握ったエリツィンが、急激な市場経済への移行を断行したことで、スーパーなどからはロシア製の製品が駆逐されて、外国製品のみが棚に並ぶという風景が見られるようになり、さらにスーパーインフレは市民の貯蓄、資産に打撃を与えて、ソ連時代の生活水準は大幅に落ち込んだ。

その一方で国民の各人に国有企業の株式を与えるというバウチャー方式の民営化を利用して国営企業を手に入れて莫大な富を築いた新興財閥(オリガルヒ)が出現した。そのためにこの頃には「エリツィンは共産党政権ができなかったアメリカ型の資本主義の怖さを短期間で味わわせた」との小話も流行るなど、このどん底の経験はソ連の崩壊後にグローバリゼーションが始まったこともありロシア国民にアメリカ型の自由主義に対する強い不信感をうえつけ、この時期には凶悪犯罪も急速に増えた。

一九九三年の夏に学生を引率してモスクワを訪れることになった際には、治安状況の悪化についても事前の補講などで詳しく説明していたが、それにもかかわらず、学生寮で強盗にあって私自身が殺されかけたのである。その際に私は、外国人の教員を殺しても彼らはラスコーリニコフのように「金持ちの外国人」を「悪人」と見なして、後悔することはないだろうと『罪と罰』の世界を肌身で感じ、殺されずに生き残ることができたら、現代世界の危険性を『罪と罰』の視点から読み解きたいと真剣に考えたのである。

二,『会誌』での映画『白痴』と映画『夢』の考察と学会発表

『罪と罰』のエピローグで「人類滅亡の悪夢」とラスコーリニコフの更生を描いたドストエフスキーは次作『白痴』では、「殺すなかれ」という理念を語る若者を主人公として、価値観の混とんとした当時のロシアを描き出した。

しかし、一八六七年にはモスクワにスラヴ諸民族の指導者たちを招待して「スラヴ会議」が開かれ、思想家のダニレフスキーが『ロシアとヨーロッパ』で「祖国戦争」で大国フランスを破ったロシアを盟主とする「全スラヴ同盟」を結成して対抗すべきだと主張するとドストエフスキーもその考えに影響された。

一方、日本でもシベリア出兵の際の傀儡国家建設の試みやそれに続く満州国の建設が強く批判されると、ロシア帝国との日露戦争に勝利した日本を盟主とする「大東亜共栄圏」を形成して欧米に対抗すべきだという考えが徐々に拡がった。

こうした流れの中で、一九三四年に発表した『罪と罰』論で「超人主義の破滅とかキリスト教的愛への復帰とかいふ人口に膾炙したラスコオリニコフ解釈では到底明瞭にとき難い謎がある」とし、「悪人」と見なした「高利貸しの老婆」とその義理の妹を殺した主人公のラスコーリニコフには、「罪の意識も罰の意識も」ついに現れなかったと断言し、『白痴』の主人公を否定的に解釈した小林秀雄のドストエフスキー論も流行ったのである。

一方、黒澤明が一九五一年に公開した映画『白痴』はこのような小林の解釈を全面的に否定していた。それゆえ、二七号に初めて投稿した論考「黒澤映画『白痴』とトルストイの『イワンの馬鹿』――映画『白痴』の魅力と現代性」では、戦争という手段で問題を解決しようとすることを厳しく批判したトルストイの『イワンの馬鹿』が、ドストエフスキーの『白痴』の主人公の形象から強い影響を受けていることを指摘した。

二九号に「長編小説『罪と罰』で黒澤映画『夢』を読解する」を、三〇号に投稿した「復員兵と映画『野良犬』、科学者〈知識人〉の傲慢と民衆の英知――映画『生きものの記録』と長編小説『死の家の記録』」に続いて、三一号には「『愛の世界 山猫とみの話』と『虐げられた人々』――小林秀雄の『虐げられた人々』観を踏まえて」を投稿した。

三二号(二〇一四)では本多猪四郎監督との交友にも注意を払いながら、核エネルギーの問題を考察した「映画《ゴジラ》から映画『夢』へ」を投稿した。この映画で原発事故を描いた黒澤明は、『罪と罰』のエピローグで「人類滅亡の悪夢」に対応するかのように核戦争による地球環境の悪化という状況をも描いていた。

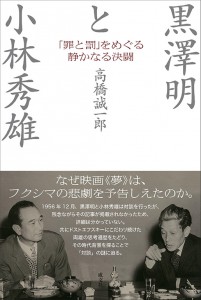

三三号には「映画『惑星ソラリス』をめぐって――黒澤明とタルコフスキーのドストエフスキー観」(二〇一五年)を投稿して、両監督の交流にも言及したが、黒澤明研究会会誌に投稿したこれらの論考などを踏まえて映画『野良猫』と『虐げられた人々』との関りや『罪と罰』における夢の構造と映画『夢』の比較などを行った『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』(成文社)を上梓したのも二〇一四年のことであり、その帯には以下のような文章を記した。

【なぜ映画“夢”は、フクシマの悲劇を予告しえたのか。一九五六年一二月、黒澤明と小林秀雄は対談を行ったが、残念ながらその記事が掲載されなかった。共にドストエフスキーにこだわり続けた両雄の思考遍歴をたどり、その時代背景を探る。】

この書の「あとがき」ではエリツィンとその後を継いだプーチン政権における独裁の問題には言及しなかったが、ロシア議会から厳しく批判されると憲法を一方的に停止してロシア人民代議員大会と最高会議を強制的に解体して反対勢力を武力で屈服させたエリツィンは、一九九四年に勃発した第一次チェチェン紛争では、独立派の武装勢力を武力で強圧的に掃討しようとして失敗した。そのために第二回目の大統領選挙では共産党の候補に僅差まで追い上げられ、新興財閥からの巨額の選挙資金やアメリカの選挙キャンペーンのプロなどの協力でかろうじて乗り切ったもののエリツィンは政権の末期にはロシア帝国の皇帝のような独裁者に近くなっていた。

そのエリツィンによって大統領の退任前に首相から大統領代行に抜擢され、最初の大統領令によってエリツィンを刑事訴追から免責させたのが、第二次チェチェン紛争では辣腕を振るった元情報将校のプーチン大統領であり、その政治手法はエリツィンの負の側面を色濃く受け継いでいる。

すなわち、プーチンは大統領になった当初は、エリツィンとの癒着で莫大な富を得ていた新興財閥にも税金を課し、不正を取り締まったことで国民からの支持を得たが、二期目となる二〇〇四年には地方の知事を直接選挙から大統領による任命制に改めるなど中央集権化を進めて独裁者的な傾向を強め、二〇二〇年一二月には大統領経験者だけでなくその家族に対しても生涯にわたる不逮捕特権を与える法律に署名して、権力を万全のものとしていたのである。

三九号に投稿した「黒澤明と手塚治虫――手塚治虫の漫画『罪と罰』をめぐって」(二〇一八)では黒澤明だけでなく手塚治虫の法律観や超人思想の危険性の理解が、小林秀雄の『罪と罰』観とは対極的な解釈であることを示した。

二〇一七年発行の三七号にはスペインのグラナダで行われた国際ドストエフスキー・シンポジウム報告をかねた論考「映画『白痴』から映画《赤ひげ》へ」を投稿した。

「黒澤明監督没後二〇周年」を記念した四〇号には、エッセイ「黒澤明監督没後二〇周年と映画『白痴』の円卓会議」を投稿し、『白痴』の発表から一五〇周年に当たる二〇一八年にブルガリアのソフィア大学で開催される国際ドストエフスキー・シンポジウムの円卓会議で映画『白痴』が取り上げられることになったことを報告した。

幸いこの円卓会議は、槙田寿文会員や清水孝純・九州大学名誉教授の参加を得て、成功裡に終わった。二〇一八年発行の四一号には、「映画『白痴』と黒澤映画における「医師」のテーマ」という題名で円卓会議での発表の一部を掲載した。また、諸般の事情で掲載は遅れた清水教授の発表論文が四四号に掲載されたのにともない簡単な紹介文を記した。

三,黒澤明監督の芥川龍之介観と作家・堀田善衞の黒澤監督観

二〇二〇年発行の四三号には黒澤映画を高く評価した芥川賞作家・堀田善衞の映画《用心棒》観などを考察した「堀田善衞の黒澤明観――黒澤映画『白痴』と映画《用心棒》の考察を中心に」を投稿し、続いて四五号には「黒澤明のドストエフスキー理解と映画『姿三四郎』」を投稿して、堀田善衞の映画『姿三四郎』観についても紹介した。

残念ながら、四三号の特集「『羅生門』」には間に合わなかったが、ドストエフスキー生誕二〇〇年を記念した雑誌『ユーラシア研究』№六五に寄稿した論考「黒澤明監督のドストエフスキー観――『罪と罰』と『白痴』のテーマの深まり」では、黒澤映画における医師と裁判のテーマの分析をとおして、映画『羅生門』に至る黒澤監督の芥川龍之介観の深まりを考察した。

すなわち、敗戦直後には滝川事件をテーマに女性の自立を描いた映画『わが青春に悔なし』が公開されたが、トルストイの『復活』の解釈をとして日本における法律の問題を鋭く指摘して滝川事件に対しては、芥川龍之介の学生時代の親友・井川恭も深く関わっており、ここには『蝦蟇の油――自伝のようなもの』に記されているように、今回のウクライナ侵攻と同じような満州事変以降の日本の歴史に対する黒澤明の強い批判が感じられる。

さらに、黒澤明は復員兵が犯罪者となる映画に『野良犬』という題名を付けていたが、芥川は短編『桃太郎』で英雄とされた桃太郎を「侵略者」と規定するとともに、その部下となった犬を凶暴な「野良犬」として描いていた。そして、『羅生門』の構造や登場人物の体系と『罪と罰』との類似も何人もの研究者から指摘されているのである。

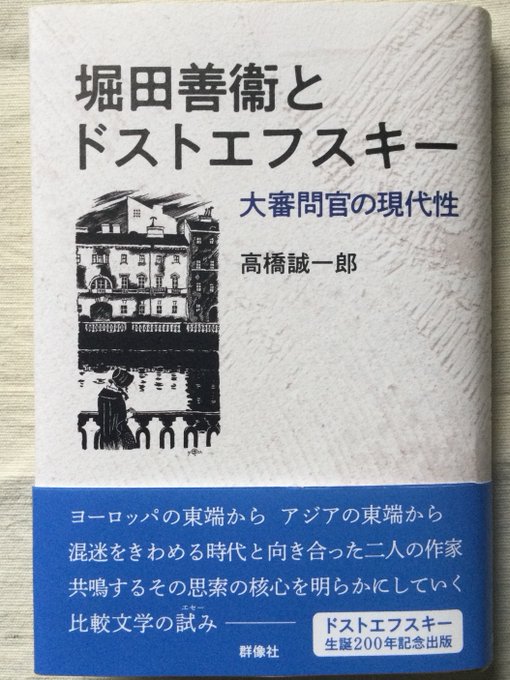

同じく昨年に上梓した『堀田善衞とドストエフスキー 大審問官の現代性』(群像社)の序章第一節では「若き芥川龍之介と大逆事件の衝撃――『羅生門』の誕生」を論じるとともに、堀田善衞の長編小説『祖国喪失』の終わり近くでは、上海で見つけた日本の新聞、雑誌をめくって滝川事件をモデルとして教授の娘の恋愛と苦悩、そして新たな出発を描いた黒澤映画『わが青春に悔なし』の「広告が真直に眼に沁みた」と書き、「もしほんとうに悔のない世代が既に動いているものなら、(……)全体的滅亡の不幸の底に、未来への歴史の胚子が既に宿っているのかもしれぬ」という主人公の感想を描いていることを指摘した。

そして、入試のために上京して二・二六事件と遭遇した若者が「赤紙」で召集されるまでの重苦しい日々を友人たちとの交友をとおして描いた自伝的長編小説『若き日の詩人たちの肖像』(一九六八)では、主人公が中学に入学した年に勃発した満州事変の後では「事変という奴は終わりそうもない」と感じていたとも描かれている。そのことに留意するならば、チェコスロヴァキア事件を現地で詳しく調べていた堀田は、満州事変と今回のウクライナ危機の類似性と危険性をも洞察しえただろうと思われる。

暗い炭坑で働かされている「メクラの馬」についての記述もあるこの長編小説ではバーの「マドンナ」が映画『馬』のエキストラとして出演したことが記されている。黒澤明が戦時中に軍馬として売られてしまうことになる子馬への愛情が描かれている同名の映画の助監督をしていたことに注目するならば、この長編小説におけるこの記述は、堀田の黒澤映画を高く評価していることが伝わってくる。(記念号に詳細な総目録が掲載されていたので、ここでは参加した座談会についての記録は省く)。

四、黒澤監督と堀田善衞の核戦争についての考察

今年に入って勃発したのが、今回のロシア軍によるウクライナへの武力侵攻であり、現在もロシア軍の蛮行が続いていることに暗澹たる思いにかられるが、 このような事態に乗じて、日本では敵基地攻撃論や核武装論を声高に唱えるような政治家や論客も出て来ている。

武力侵攻に踏み切ったプーチン大統領の決定や言動は厳しく批判されるべきだが、今回のウクライナ問題の背景にはNATOの東方拡大という問題がある。アウシュビッツなどで悲惨な体験をしたユダヤ人にはそのトラウマからパレスチナにたいする過激な反応も時に見られるが、同じように、西欧のキリスト教とは異なるロシア正教の信者が多く、第二次世界大戦では3000万人以上の死者を出したロシア人にも同じようなトラウマがあると言えるだろう。

すなわち、すでに西欧諸国の「大陸軍」を率いて一八一二年にモスクワを占領したナポレオンとの「祖国戦争」や、一九一八年の連合軍によるシベリア出兵の際の日本軍によるイルクーツクの占領も経験していたロシアは、ナチス・ドイツとの「大祖国戦争」では三千万人近い死者を出し、ことにレニングラード攻防戦では六五万もの人が戦闘と飢餓で亡くなっていた。

そして、一九六二年に起きたキューバ危機は、自国の喉元ともいえるキューバに核ミサイルが運び込まれることに恐怖を抱いたアメリカとソ連との間で核戦争勃発の危機が生まれていたのである。

日本の歴史教科書では「誰が原爆投下したかを言わず、真実を無視している」などと日本の教育を批判したプーチン大統領の言葉はそのような強い危機感の一端を示しているだろう。

実際、核実験や核戦争の恐怖から家族と共に海外に移住しようとした老人と家族たちとの対立を描いた黒澤監督の映画『生きものの記録』は、映画『ゴジラ』から一年遅れて一九五五年に公開されたことで、「原子力平和利用博覧会」が各地で開催されるなどのキャンペーンに押されて興行的には失敗に終わっていた。

しかも、昭和初期の「大東亜共栄圏」の理念がアジアで支持されたような理解もあるが、堀田善衞が『インドで考えたこと』(一九五七)でインドの農民の言葉を伝えたように、植民地からの解放を謳った日本の戦争が結局は欧米の代わりに日本がアジアの諸国を植民地にしようとしたとして厳しく批判されており、さらに非人道的な原爆の使用や核武装を「核の傘」という理論で認めたことに対する強い批判がある。

さらに、堀田善衞は一九六二年に起きたキューバ危機についても視野に入れて長編小説『審判』を書いていたが、自国の喉元ともいえるキューバに核ミサイルが運び込まれることに恐怖を抱いたアメリカとソ連との間で核戦争勃発の危機が生まれていたのである。

一九六〇年代後半に入ると日本人の核戦争に対する恐怖は他の諸国と比較しても低いように感じられるようになるが、堀田善衞の長編小説『審判』では原爆パイロットのイーザリーを主人公のモデルとして岸政権の時代に生きた人々の苦悩と思索が『白痴』などを踏まえて描かれており、「核の時代の倫理と文学」と題した拙著の第四章では堀田の長編小説『審判』をドストエフスキーの作品を介して詳しく読み解いた。

「現代のあらゆるものは、萌芽としてドストエーフスキイにある。たとえば、原子爆弾は現代の大審問官であるかもしれない。」という堀田の言葉を題辞とした『現代思想』特別号への寄稿論考では、『カラマーゾフの兄弟』における「大審問官」のテーマへの強い関心と核兵器の廃絶に向けた強い意志を検証することにより、堀田善衞の長編小説『審判』が映画『夢』のテーマと深く関わっていることを明らかにした。

『審判』や映画『夢』が示唆していたように日本の核武装は、被爆国日本の国是「非核三原則」を否定するだけでなく、核兵器禁止条約の趣旨にも反し、近隣諸国の核軍拡競争をあおる危険性が高いのである。

おわりに

ロシア軍によるウクライナ侵攻が現在も続いているために、日本などではロシア人に対するヘイトも起きている。しかし、黒澤明とも個人的な親交があり、彼の脚本を元にした『暴走機関車』(一九八五)でも知られるロシアの巨匠アンドレイ・コンチャロフスキー監督の一九六二年に起きたソ連政府による市民虐殺事件「ノヴォチェルカッスク事件」を忠実に映画化した『親愛なる同志たちへ』が、第七七回ヴェネチア国際映画祭で審査員特別賞を受賞したことがニュースで伝えられた。厳しい検閲下でもロシアの映画人が健闘していることが感じられる。

インタビューにコンチャロフスキー監督はこう答えているが、今もご存命ならば黒澤監督も同じように答えたものと思われる。

「芸術が政治的な出来事によってボイコットされることは残念です。(……)芸術というのは人と人をつなげて一つにしてくれる。それこそ、色んな国を一つにしてくれるものが芸術だと思っているので」。

コメントを残す