《生きものの記録》に関する記事をネットで探していたところ、「黒澤明監督とドストエフスキー」と題するブログ記事で俳優の桝谷氏が講演の感想を書かれていたのを見つけました。

そのブログ記事では私の講演の要点が適確にまとめられているだけでなく、その後の質疑応答や岩崎雅典監督の映画の紹介も記されていました。だいぶ時間が経ってはいますが、人名などの誤植を一部改めた形で、お礼の意味も込めてこのブログに転載させて頂くことにします。(行替えなどを変更させて頂いた箇所は/で示しています)。

リンク→「黒澤明監督の倫理観と自然観」

* * *

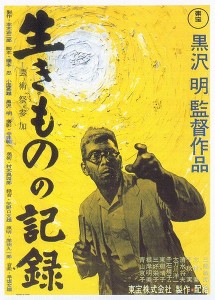

「黒澤明監督の倫理観と自然観――《生きものの記録》から映画《夢》へ」/という講演会に行きました。(「地球システム・倫理学会」研究例会)/高橋誠一郎氏(元東海大学教授、現桜美林大学非常勤講師)。

黒澤明監督がドストエフスキーの影響を強く受けていたことを中心に、黒澤明監督の自然観、倫理観について話されました。

1ドストエフスキーの「罪と罰」の人類滅亡の悪夢と、映画「夢」の「赤富士」と「鬼哭」

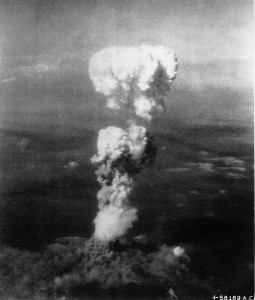

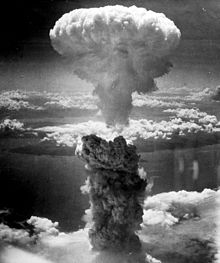

2原爆を描いた映画「生きものの記録」とその時代

3映画「デルス・ウザーラ」における環境倫理

4映画「夢」における黒澤明監督の倫理観と自然観

おわりに ラスコーリニコフの復活と映画「夢」の第八話「水車のある村」

「地下室の手記」で主人公は、弱肉強食の思想や統計学、さらには功利主義など、近代西欧の主要な流れの哲学と対決している、というイギリスの研究者(ピース)の指摘を紹介されました。殺害を正当化する(近代西欧の思想に影響されている)ラスコーリニコフに、流刑地のシベリアで人類滅亡の悪夢を見せることで、弱肉強食の思想や、自己を絶対化して自然を支配し他者を抹殺する非凡人の理論の危険性を示唆していると話されました。

黒澤明監督がドストエフスキーについて「生きていく上でつっかえ棒になることを書いてくれてる人です」と話していたこと。

第五福竜丸事件を受けて製作され、1955年に公開された「生きものの記録」を撮った黒澤明監督が、核の利用を鋭く批判していたこと。

「核っていうのはね、だいたい人間が制御できないんだよ。そういうものを作ること自体がね、人間が思い上がっていると思うの、ぼくは」 「人間は全てのものをコントロールできると考えているのがいけない。傲慢だ。」/と語り、まるで福島の出来事を予感していたかのよう。

1953年にアメリカatoms for the peaceということが言われ、それに呼応するかのように日本は原子力利用に向かって動き出し、/「生きものの記録」が公開された1955年は、日本で「原子力基本法」が成立した年(原子力元年といえる年)でした。「生きものの記録」は興行的には振るわなかったそうです。 「直視しない日本人」ということも黒澤明監督が言っていたとも紹介されました。

主に「夢」を中心に、シーンごとに、ドストエフスキーの思想、自然観、「罪と罰」、ラスコーリニコフとの対応を話されました。 正直言って「夢」は私にとってとらえどころのない作品ですが、新たな視点で見直してみたいです。

会場は主に研究者の方々。質疑応答で、核の問題からチェルノブイリ、福島へ。また映画「デルス・ウザーラ」から自然観、少数民族の問題、アイヌの話。宗教観まで話は広がりました。

福島のその後を映画に撮られている岩崎雅典監督も会場にいらして、撮影の中で見えてきた福島の様子問題をお話してくださいました。「福島 生きものの記録 シリーズ3~拡散~」が6月日比谷図書館で上映されるそうです。(6/25、26、29)

観念的な話ではなく、人間の本質と、今目の前で起きている具体的出来事が常に結びついた話でした。

* * *

筆者の桝谷裕氏のブログには、11月28日(土)に行われる「父と暮せば」(作井上ひさし)の一人語りなどの《公演予定》も記されていますので、以下にブログのアドレスも記載しておきます。

黒澤明監督とドストエフスキー 桝谷 裕 -yutaka masutani …

yutakamasutani.blog13.fc2.com/blog-entry-628.html