(写真はKei氏の2015年12月30日のツイッターより引用)

〈安倍首相の「改憲」方針と明治初期の「廃仏毀釈」(1)〉では、「改憲」姿勢を明確にした安倍首相の政治姿勢を「傲慢(ごうまん)だ」と厳しく批判する一方で、いまだに安倍政権の与党に留まることの正当性を訴えている公明党幹部の不思議さを指摘しました。

ようやく、島崎藤村の長編小説『夜明け前』において「復古神道」の仏教観がどのように描かれているかを考察したことで、公明党幹部の政治姿勢の危険性をも指摘できる地点に来たと思えます。

なぜならば、「神道政治連盟」は「神社本庁」を母体として1969年に結成されましたが、その「国会議員懇談会」の会長を勤めているのが現在首相の職にある安倍晋三氏であり、「神道政治連盟」の綱領の冒頭には、「神道の精神を以て、日本国国政の基礎を確立せんことを期す」と明記されているからです。

つまり、安倍首相の政治姿勢は一般の「国民」からみれば「独裁」的な手法で「憲法」を無視しているきわめて「傲慢」な姿勢と言えるのですが、「神道政治連盟」の側から見ると「綱領」の趣旨にそった「誠実」な発言なのです。

* * *

このような安倍首相の政治姿勢は、昨年11月10日に日本武道館で開かれた「今こそ憲法改正を!1万人大会」でもみられました。この大会は「神道政治連盟」と志を同じくする、保守系団体・日本会議や「美しい日本の憲法をつくる国民の会」などによって行われたとのことですが、舞台上の巨大スクリーンに映し出されたビデオのメッセージで、安倍氏は「日本の国づくりの国民的議論を盛り上げていただいており、大変心強く思います」と語りかけていたのです。

大きな問題はいくつかの報道機関が伝えているように、神社本庁や日本会議の意向を受けて全国各地の神社が初詣客を狙って「改憲」の署名集めるという“政治運動”を行っていたことです。

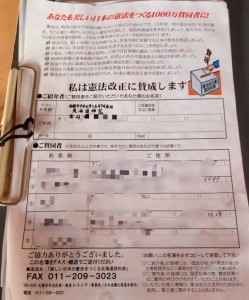

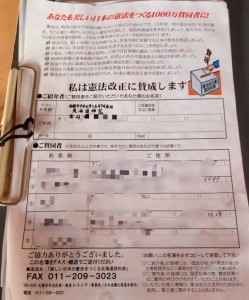

たとえば、「リテラ」の梶田陽介氏の記事(2016年1月5日の)によれば、「乃木神社」では〈入り口に足を踏み入れると、たちまち、「誇りある日本をめざして」「憲法は私たちのもの」などと書かれた奇妙なのぼり旗が目に飛び込む。さらにその付近に設置されたテントでは、額縁に入った櫻井よしこ氏のポスターが鎮座! 「国民の手でつくろう美しい日本の憲法」「ただいま、1000万人賛同者を募集しています。ご協力下さい」なる文言とともに…中略…A4の署名用紙と箱が置かれていた。〉

そして、〈現行憲法は宗教団体“が”「政治上の権力を行使」することを禁じているが、自民党案20条1項では、その部分を削除している。つまり、宗教団体が「政治上の権力を行使」することが可能になるのだ。また、3項の「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」というのも、神道にのみ政治活動への一体化を容認するものだ〉と安倍自民党の「改憲」案の危険性を伝えた記事はこう続けています。

〈もうお分かりだろう。安倍政権による改憲は、まさに祭政一致と国家神道の復活を宿願とする神社本庁の意向を反映したものなのだ。…中略…しかも、卑劣なことに、くだんの署名用紙には、上述した祭政一致、国家神道復活の目的などは一切書かれていない。それどころか、現在の憲法がどのように変わる可能性があるのか自体、まったく記述がないのである。…中略… 日本らしさ、美しい国土、家族が心豊かに……そんな抽象的な美辞麗句を並べ立て、なんとなくポジティヴな印象だけ与えて署名を募っているのだ。〉

この記事は〈そもそも、神社本庁という宗教法人が政権と一体化するかたちで改憲というあきらかな政治運動をしていること自体、憲法20条に反している可能性もある〉と指摘して結ばれているのです。

* * *

つまり、「憲法」を無視するような手法で「戦争法案」を強行採決した安倍政権とは、これまでの自民という政権とは大きく異なるきわめてイデオロギー的な政権であり、「平和」を守りたいと願う「仏教」的な理念とも大きくかけ離れているのです。

このことは昨年の「戦争法案」の国会審議に際してもすでに明らかになったと思われるのですが、日頃から安倍政権の閣僚と親しく懇談する機会の多いと思われる公明党の幹部の人達は、なぜ安倍政権の目指す「改憲」の危険性から目をつぶっているのでしょうか。

(2017年1月4日、図版を追加)

関連記事一覧

安倍首相の「改憲」方針と明治初期の「廃仏毀釈」運動(1)――岩倉具視の賛美と日本の華族制度

安倍首相の「改憲」方針と明治初期の「廃仏毀釈」運動(2)――長編小説『竜馬がゆく』における「神国思想」の批判

安倍首相の「改憲」方針と明治初期の「廃仏毀釈」運動(3)――長編小説『夜明け前』と「復古神道」の仏教観

安倍首相の「改憲」方針と明治初期の「廃仏毀釈」運動(5)――美しいスローガンと現実との乖離