菅野完氏の『日本会議の研究』に対して東京地裁が1月6日、販売の差し止めを認める決定をした。

![[菅野 完]の日本会議の研究 (SPA!BOOKS新書)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/31Ei3IVNVNL.jpg) (← 書影はアマゾンより)

(← 書影はアマゾンより)

このことについてジャーナリストの渡辺輝人氏は1月6日のツイッターでこう批判した。

「この1カ所で本まるごと出版差し止めって、単なる言論弾圧だね。政権の意向に沿った判決を出さないと最高裁からにらまれて人事で報復受けるから、ようは東京地裁の関述之という裁判長が、自分が出世したくてしょうがなかった、ってことだろう。司法はホントどうしようもなく劣化してる。」

その指摘は沖縄や原発をめぐる裁判にもかかわるので、リツイートでこう記した。

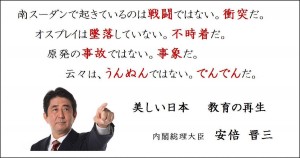

〈同感です。安倍政権の宣伝相のような役割を果たしている作家・百田尚樹の『殉愛』裁判と比較すると対応の差は歴然とします。裁判官は公正な裁判をするために「その良心に従い独立してその職権を行い、日本国憲法及び法律にのみ拘束される」と日本の「憲法」に定められているのですが…。〉

一方、この決定を受けて早速、アマゾンのカスターレビューには「事実に基づかない悪書」などの投稿が相次いだが、この判決は安倍政権と「日本会議」との癒着に関心のある読者層の強い関心を呼び起こしたようで、菅野完氏はツイッターで「起きたら、拙著、Amazon本総合1位になってた。」と記し、さらに1月11日には下記のようにツイートしている。

【謹告】拙著『日本会議の研究』、この度、平成29年1月6日付東京地裁の仮処分決定により削除を命じられた三十数文字を墨塗りしたバージョン、出来決定!!!墨塗りのkindle版も好評発売中!ぜひご注文ください!!!

追記:東京地裁(中山孝雄裁判長)は3月31日に「真実でないと断じるには疑念が残る」と判断、出版元の扶桑社による異議を認め、一転して出版を認める決定をした。

* * *

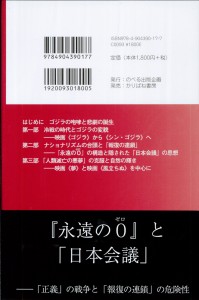

一方、拙著『ゴジラの哀しみ』では、「『永遠の0(ゼロ)』の構造がノンフィクションと謳われた『殉愛』の構造ときわめて似ていること」を指摘した。

すなわち、『殉愛』の裁判では取材が主人公の妻とその周辺の人物からしか行われず、主人公を批判する側の取材はほとんどなされていなかったことが裁判で判明したが、『永遠の0(ゼロ)』の手法も登場人物を主人公の側と敵に峻別し、敵を徹底的に罵ることで主人公を格好良く見せるという」手法を用いているのである(117頁)。

それゆえ、『永遠の0(ゼロ)』の構造を解き明かすことは「日本会議」や安倍政権の歴史認識の問題点を浮かび上がらせることになると拙著で書いていた。

今回の裁判所の判決の余波は私のブログ記事にも及んでいて「菅野完著『日本会議の研究』(扶桑社新書)を読む」(2016年6月17日)の閲覧者が増えていた。それゆえ、ここでは加筆した上で題名も改めて再掲する。

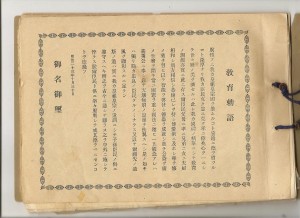

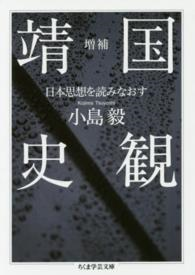

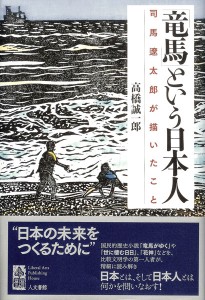

(←画像をクリックで拡大できます)

(←画像をクリックで拡大できます)

* * *

菅野完著『日本会議の研究』を読む

安倍首相とともに「日本会議国会議員懇談会」の特別顧問を務める麻生太郎副総理は、2013年7月に行われたシンポジウムで「憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね」と発言していました。

一方、参院選に向けて「改憲」を明言していた安倍首相は、状況が思わしくないと見て取ると「改憲」を全面に出すことを止めたので、日本国民はまたもや「美しい言葉」で飾った安倍政権の術中にはまるかと心配していましたが、こうした中、「日本会議」と連動しつつ「改憲」に向けた準備を進めてきた安倍政権の問題点に鋭く迫る著作が陸続として発行されています。

そのような著作の先鞭をつけた菅野完氏の著書『日本会議の研究』(扶桑社新書)の意義はきわめて大きいと思われますので、今回はこの書の簡単な紹介を行ったツイッターの記事を中心に、それに関連した出来事の感想を記しておきます。

* * *

政治学が専門ではないので全体的な評価はできないが、菅野完氏の『日本会議の研究』は以前から気になっていた「日本会議」の実態に鋭く迫っていると思える。圧巻なのは、「日本会議」の本体は70年代初頭の右翼学生運動から発した団体であり、その中核を担うのが右翼学生運動の闘士たちであったことを明らかにした第4章「草の根」とそれに続く第5章「一群の人々」であろう。緻密な資料の収集と丁寧な取材からはノンフィクションといえる好著だと感じた。

これらの章の意義についてはすでに多くの紹介が成されているのでここでは省くが、筆者の着眼点のよさを感じたのは、2006年の自由民主党の総裁選で、「戦後レジームからの脱却」などを掲げて総裁に選出された安倍氏が翌年の参議院選で大敗北を喫した後の第168回国会で所信表明演説を行ってからわずか2日後の9月12日に退陣を表明するという「前代未聞の大失態」を演じて退陣し、政治生命が「完全に絶たれたように思われた」安倍晋三氏と保守論壇誌との関係にまず注意を促していることである。

すなわち、「体調問題からとはいえ、代表演説直後の辞任という前代未聞の大失態を演じた安倍晋三の政治生命は、完全に絶たれたように思われた。事実、当時の世論調査でも7割に上る有権者が『安倍の突然の辞任は無責任だ』と答えている。」

幕末の長州藩のことを調査するためにたまたま萩市を訪れており、そこで昼食を取っていた際に、蕎麦屋で流されていたテレビのニュース速報でそのことを知った私もやはり「三代目のお坊ちゃんだ」と感じ、復権することはまずないだろうと思った。

しかし、著者が指摘しているように保守論壇誌には「極めて早い時間から、安倍晋三の再登板を熱望するかのような記事が並ぶようになる」のである。

さらに著者は安倍氏がカムバックした際に、首相を支える内閣総理大臣補佐官となった衛藤晟一氏が「改憲」ではなく「反憲法」を唱えた「日本青年協議会」の組織候補であることも指摘していた。

そして、自民党若手の勉強会の呼びかけ人の木原稔・衆議院議員や参加者の活動にも言及して、この会が「日本会議」などの「代弁機関」という側面があることも指摘し、「日本会議国会議員懇談会」に所属する閣僚が8割を超えることに注目して、第三次安倍内閣が実質的には「日本会議のお仲間内閣」であることを明らかにしているのである。

そのことから思い起こしたのが、そのメンバーであり「日本会議国会議員懇談会」や「神道政治連盟国会議員懇談会」に所属するとともに、元衆院平和安全法制特別委員会のメンバーでもあった武藤貴也議員が、自分のオフィシャルブログに「日本国憲法によって破壊された日本人的価値観」という題の記事を載せていたことである。

そこで〈憲法の「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」こそが〉、〈日本精神を破壊する〉〈思想だと考えている〉と書いた武藤議員は、〈第二次世界大戦時に国を守る為に日本国民は命を捧げたのである。しかし、戦後憲法によってもたらされたこの「基本的人権の尊重」という思想によって「滅私奉公」の概念は破壊されてしまった〉と続けていた。

さらに、新聞やテレビのニュースなどをとおして、「森友学園」問題の本質とその根の深さが徐々に明らかになってきているが、『日本会議の研究』では「『生命の実相』を掲げて講演する稲田朋美・自民党政調会長(当時)」と園児たちに「愛国行進曲を唱和させる塚本幼稚園」との深い関係についてもふれられていた(221~232頁)。

→稲田朋美・防衛相と作家・百田尚樹氏の憲法観――「森友学園」問題をとおして(増補版)

他にも注目したいくつも言及したい点はあるが、司馬遼太郎氏の死後に勃発したいわゆる「司馬史観」論争の際の「新しい歴史教科書をつくる会」の主張やその翌年に立ち上げられた安倍晋三氏が事務局長を務めた「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」の運動方法に以前から関心を持っていた私が、強い関心を持って読んだのは「新しい歴史教科書をつくる会」と「日本会議」とのつながりにふれた箇所であった(32頁、145頁など)。

菅野氏は「剽窃と欺瞞の多いこの人物について言及することは筆が汚れるので、あまり言及したくはない」と百田尚樹氏について記している。そのことには同感だが、安倍首相との共著『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』(ワック)で「売国」などという「憎悪表現」を用いて当時の民主党を激しく貶した著者は、この書で『永遠の0(ゼロ)』が映画も近く封切られるので「それまでには四百万部近くいくのではないかと言われています」と豪語していた。

この小説の構造をきちんと批判的に分析することは、「日本会議」や「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」の歴史認識の問題を考察するうえでも有効だと思われる。

たとえば、『永遠の0(ゼロ)』の第9章には、「私はあの戦争を引き起こしたのは、新聞社だと思っている」と決めつける武田という人物も描かれているが、このような見方は「文化芸術懇話会」で「本当に沖縄の2つの新聞社は絶対につぶさなあかん」と語った作家の百田尚樹氏の見解ともほぼ一致するだろう。

* * *

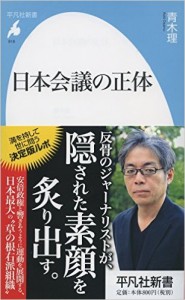

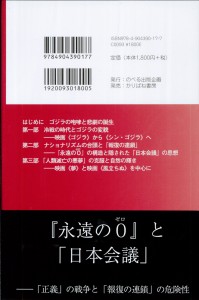

(図版はアマゾンより)

(図版はアマゾンより)

ただ本書が「日本会議」の中核を70年代初頭の右翼学生運動の闘士たちが担っていることを明らかにすることに焦点を絞って書かれているために、カスタマーレビューのように「読んだ結果判ったのは、日本会議というのはそれほど大きな力を持たない任意の団体で」あるという感想も生んでいると思える。

しかし、青木理氏が『日本会議の正体』(平凡社新書)でインタビューなどをとおして明らかにしているように、「神社本庁」などに所蔵する巨大な宗教法人が「日本会議」を支援しており、現在も多くの初詣客で賑わう神社に「改憲」を求める署名簿などが置かれるなど政治的な活動が行われている。

さらに、「日本会議」の田久保忠衛・会長が〈「もんじゅ」の活用こと日本の道です〉」という危険な意見広告を載せた公益財団法人・国家基本問題研究所の副理事長を兼ねているように、「日本会議」は「もんじゅ」などの活用を図ろうとする原発ムラや武器を輸出し戦争をすることで利益を挙げようとする軍需産業などにも支えられている強力な団体と言わねばならないだろう。

* * *

時間が無いので最後に本書の構成を紹介することで今回は終えるが、いずれにせよ、日本が「専制」か「民主主義」かの岐路に立たされていると思われる現在、本書が70年代初頭の右翼学生運動と「日本会議」との関わりを明らかにした意義はきわめて大きい。

第1章 日本会議とは何か/ 第2章 歴史/ 第3章 憲法/ 第4章 草の根/ 第5章 「一群の人々」/ 第6章 淵源

(2017年1月14日、加筆、書影を追加。1月24日、加筆し題名を変更。3月14日、書影とリンク先を追加。4月4日、青い字の箇所を追加)

(書影はアマゾンより) →

(書影はアマゾンより) →

![[菅野 完]の日本会議の研究 (SPA!BOOKS新書)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/31Ei3IVNVNL.jpg) (← 書影はアマゾンより)

(← 書影はアマゾンより)