オリンピックを招致する時点では、「世界有数の安全な都市」と断言していた安倍首相が「共謀罪 成立なしで五輪開けない」と語ったことを報じた「東京新聞」の記事を読んだ際には、むしろ、安倍政権が「東京五輪のテロ対策」を名目に「共謀罪」を強行採決するような場合は、「オリンピック憲章」に反する法律として国際社会に訴えれば、「開催権」が剥奪されるのではないかとの感想をツイッターに記した。

なぜならば、高市総務大臣「電波停止」発言など、政権による報道への圧力の問題を調査した国連の「報道の自由」特別報告者デビット・ケイ氏は、度重なる会見の要求を高市氏に拒まれた後で外国人記者クラブで記者会見を行い、秘密保護法やパスポート強制返納などについても安倍政権を強く批判していたからである。

しかも、ヒトラーはベルリン・オリンピックの間に戦争への準備を行っていたが、麻生副総理は憲法改正論に関してナチス政権の「手口」を学んだらどうかと発言しており、「電波停止」発言をした高市氏も1994年には『ヒトラー選挙戦略現代選挙必勝のバイブル』に推薦文を寄せていた。

衆院法務委員会で自民・公明・維新の三党により強行採決された「共謀罪」法案についても、プライバシーの権利に関するケナタッチ国連特別報告者が18日付の安倍晋三首相宛て書簡で、〈法案にある「計画」や「準備行為」の定義があいまいで、恣意(しい)的に適用される可能性があると指摘。いかなる行為が処罰の対象となるかも明記されておらず問題がある〉との強い懸念を示していたことが明らかになった。

19日の「毎日新聞」デジタル版に載ったこの記事を受けて早速、「恥ずかしい首相だ」との感想がツイッターに載ったが、国連特別報告者が「共謀罪」法案について強い懸念を示す書簡を送っていたにもかかわらず、「共謀罪」を強行採決した安倍政権は、早晩、国際社会から「開催権」が剥奪される可能性がむしろ高くなったと思われる。

「東京新聞」も20日の一面で国連特別報告者ケナタッチ氏が「共謀罪」法案に対し、18日付けの書簡で首相に対して、「法案で対象となる犯罪が幅広くテロリズムや組織犯罪と無関係のものを含んでいると指摘」していたことを大きく取り上げている。

(図版は「東京新聞政治部」、5月20日と21日のツイッター記事より)

残念ながら、日本ではいまだに国際社会から批判されている「日本会議」に支持された安倍政権が強行採決した「共謀罪」法案を賛美している新聞や、いわゆるネトウヨの影響力が強い。

しかし、「東京新聞」は今日の「こちら特報部」で、トランプ氏から名指しで「口撃」されたNYタイムズやCNNなどが、軒並みに大幅に購読者数を伸ばしていることを指摘し、アメリカでは「偽ニュース」が増えたことから、その対策として事実を正しく伝えようとすることで「権力の暴走を防ぐ良質な報道の重要性が再認識された結果だと思う」というニューヨーク在住のジャーナリストの言葉を紹介している。

「これだけの重要法案の採決にもかかわらず、NHKの生中継」がなかったことを伝えた「日刊ゲンダイ」は、「首相出席による締めくくり質疑を行わないまま、異例の採決となった理由は明白である」として、「安倍は加計学園疑惑の追及から逃げたのだ」と記している。

安倍首相の「加計学園」問題にも目をつぶって批判もできないように見える自民党と「古代復帰」を目指す維新ばかりでなく、かつては「平和の党」を自称していた公明党も、「安倍政権」が委員会で強行採決した「共謀罪」に対する国際社会の強い懸念から目を背けているように見える。

* * *

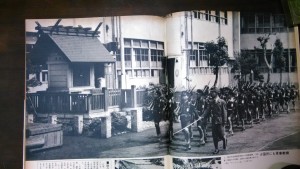

一方、「ウィキペディア」の記述によれば、1940年に日本の首都・東京でオリンピックを開催することは、1936年(昭和11年)の国際オリンピック委員会(IOC)で決定し、それ以降は開催に向けた準備が進められていた。しかし、翌年の7月に勃発した盧溝橋事件から「日中戦争」に拡大すると陸軍が選手選出に異論を唱えるようになった。

さらに、1938年(昭和13年)3月にエジプトのカイロで開催されたIOC総会前には、イギリスやオーストラリアだけでなく、フィンランドからも中止を求める声が上がっており、中華民国からの開催都市変更の要望も出ていたばかりでなく、アメリカ人のIOC委員は東京大会のボイコットを示唆して委員を辞任した。

このような状況を踏まえて日本政府はその年の7月に実施の中止を決定したのだが、国際社会からの厳しい批判の背景には1931年の満州事変の翌年に国際連盟が派遣したリットン調査団の報告書(対日勧告案)が提出され、ジュネーブで開かれた1933年の国際連盟特別総会で、満州における日本の利権が認められなかったとして日本首席全権の松岡洋右が会議場から立ち去り、その年に日本は脱退を表明していたことがあると思われる。

しかも、国際連盟の会議場から決然と立ち去ったことにより日本を国際社会から孤立化させた松岡洋右は、国内では称賛を浴びて「国民精神作興、昭和維新」を唱え、近衛内閣で外相に任命されるとナチスドイツとの同盟を結んで日本を悲劇に追い込むことになるのである。

(幻に終わった1940年の東京オリンピックのポスター、ドイツ総統官邸でヒトラーとの会談に臨む松岡。図版は「ウィキペディア」より)

「共謀罪」法案の強行採決と東京オリンピック開催消滅の可能性/関連記事

→「共謀罪」はテロの危険性を軽減せず、むしろ増大させる悪法――国連特別報告者の批判を踏まえて

「特定秘密保護法」案の強行採決と日本の孤立化/関連記事

(2017年5月22日、23日、26日、一部訂正加筆し副題を追加。6月15日、リンク先を追加)

(写真:著者提供)

(写真:著者提供)