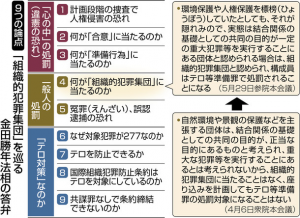

現在、「共謀罪」の議論が国会で行われているが、6月2日の衆院法務委員会で金田法務大臣は、戦争に反対する人々を逮捕することを可能にした「治安維持法」を「適法」であったとし、さらに創価学会初代牧口会長も獄死するに至った「拘留・拘禁」などの「刑の執行も、適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません」 と答弁した。

一方、5月30日に最高裁は「サンデー毎日」(毎日新聞出版)が2014年10月5日号に掲載した「安倍とシンパ議員が紡ぐ極右在特会との蜜月」という記事を名誉毀損で訴えていた稲田朋美・防衛相の訴えが一審、二審判決につづいて稲田氏の上告を棄却する決定が出した。すなわち、稲田氏の資金管理団体「ともみ組」が2010年から12年のあいだに、ヘイトスピーチを繰り返していた「在特会」の有力会員や幹部など8人から計21万2000円の寄付を受けていたことを指摘したこの記事の正当性が最高裁でも認められたのである。

しかも、6月2日付の記事で「リテラ」が指摘しているように稲田氏は、〈元在特会事務局長の山本優美子氏が仕切る極右市民団体「なでしこアクション」が主催する集会に2012年に登壇しており、14年9月にはネオナチ団体代表とのツーショット写真の存在も発覚〉していた。それにもかかわらず、〈安倍首相は稲田氏をそれまでの自民党政調会長よりもさらに重い防衛相というポストにまで引き上げた。稲田氏と同じようにネオナチ団体代表と写真におさまっていた高市早苗総務相も据え置いたままである。〉

(写真の出典は「毎日新聞」)

(写真の出典は「毎日新聞」)

なお、防衛相就任以前にも保守系雑誌などで「長期的には日本独自の核保有を国家戦略として検討すべきではないでしょうか」「文科省の方に『教育勅語のどこがいけないのか』と聞きました」などと述べていた稲田氏が、最近も月刊誌「月刊Hanada」(7月号)に論文を寄稿して、「大東亜戦争」の意義を強調するような持論を展開していたことが判明した。

これらの人物を大臣に任命した安倍首相の責任はきわめて重たく、この問題は国連のデービッド・ケイ特別報告者の「対日調査報告書」ともかかわると思える。

* * *

すでにみたようにピレイ国連人権高等弁務官は2013年に強行採決された「特定秘密保護法」について、12月2日にジュネーブで開かれた記者会見で「表現の自由と情報へのアクセスという二つの権利」に関わるこの法案については、人権高等弁務官事務所も注目しているが、「法案には明 確さが不十分な箇所があり、何が秘密かの要件が明確ではなく、政府が不都合な情報を秘密として特定できてしまう」と指摘し、次のように続けていた。

「政府および国会に、憲法や国際人権法で保障されている表現の自由と情報へのアクセスの権利の保障措置(セーフガード)を規定するまで、法案 を成立させないよう促したい」。

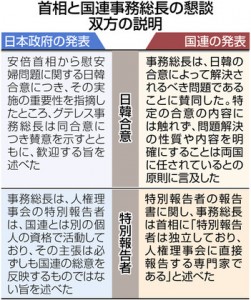

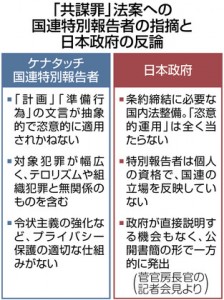

今回も「共謀罪」法案を衆議院で強行採決した日本政府に対して、国連人権高等弁務官事務所は、「メディアの独立性に懸念を示し、日本政府に対し、特定秘密保護法の改正と、政府が放送局に電波停止を命じる根拠となる放送法四条の廃止を勧告した」、「対日調査報告書」を公表した。

一方、産経新聞によれば、高市早苗総務相は2日午前の閣議後の記者会見で、この「対日調査報告書」について「わが国の立場を丁寧に説明し、ケイ氏の求めに応じて説明文書を送り、事実把握をするよう求めていた。にもかかわらず、われわれの立場を反映していない報告書案を公表したのは大変、残念だ」と述べていた。

しかし、「言論と表現の自由」に関する調査のために来日した国連特別報告者・デービッド・ケイ氏が公式に面会を求めていたにもかかわらず、それを拒否していた高市早苗総務相がこのような形で国連特別報告者の「報告書」を非難することは、「日本会議」などの右派からは支持されても、国際社会の強い批判を浴びることになるだろう。

この意味で注目したいのは、5月31日に掲載された読売新聞の「報告書」では「差別とヘイトスピーチ」の項目もあるが、要旨が記された記事では略されており、日本政府の「反論書」要旨にもそれに対する反論は記されていないことである。そのことは「差別とヘイトスピーチ」にふれられることを安倍首相や閣僚が嫌っていることを物語っているようにも見える。

現在、国連と安倍内閣との間に生じている強い摩擦や齟齬は、「特定秘密保護法」案が強行採決された時から続いているものであり、今回の「勧告」は戦前の価値観を今も保持している「日本会議」系の議員を重用している安倍内閣の政権に対する強い不信感を物語っているだろう。

* * *

「特定秘密保護法」強行採決への歩み(3)

私は憲法や法律、政治学などの専門家ではないが、主に専門のドストエフスキー作品の考察をとおして、強行採決された「特定秘密保護法」の問題点に迫った記事の題名とリンク先を挙げる。

なぜならば、「表現の自由と情報へのアクセスという二つの権利」が許されていなかったニコライ一世の治世下の「暗黒の30年」に、ドストエフスキーは作品を「イソップの言葉」を用いて書くことによって、「憲法」の発布や農奴制の廃止、言論の自由を強く求めていたからである。

彼の作品は戦時中にヒトラーの『わが闘争』を賛美していた文芸評論家・小林秀雄の解釈によって矮小化されたが、シベリアに流刑になった以降もさまざまな表現上の工夫をするとともに「虚構」という方法を用いて、重たい「事実」に迫ろうとしていた。

残念ながら、現在も文芸評論家の小林秀雄の影響が強い日本では、ドストエフスキーの作品を「父殺しの文学」と規定する刺激的な解釈をして「二枚舌」の作家と位置づけている小説家もいるが、それは作家ドストエフスキーだけでなく「文学」という学問をも侮辱していると思える。

ドストエフスキーの作品研究においても、「農奴の解放」や「裁判の公平」そして、「言論の自由」を求めていたドストエフスキーの姿勢もきちんと反映されねばならないだろう。

『ロシアの近代化と若きドストエフスキー ――「祖国戦争」からクリミア戦争へ』(成文社、2007年)

* * *

「『地下室の手記』の現代性――後書きに代えて」(7月9日)

憲法96条の改正と「臣民」への転落ーー『坂の上の雲』と『戦争と平和』(7月16日)

TPPと幕末・明治初期の不平等条約(7月16日)

「ブラック企業」と「農奴制」――ロシアの近代化と日本の現在(7月17日 )

「蟹工船」と『死の家の記録』――俳優座の「蟹工船」をみて(7月17日 )

「憲法」のない帝政ロシア→司馬遼太郎の洞察力――『罪と罰』と 『竜馬がゆく』の現代性10月31日

ソ連の情報公開と「特定秘密保護法」→グラースノスチ(情報公開)とチェルノブイリ原発事故(10月17日 )

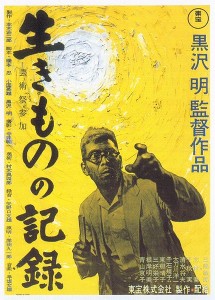

現実の直視と事実からの逃走→「黒澤映画《夢》の構造と小林秀雄の『罪と罰』観」11月5日

小林秀雄のドストエフスキー観→テキストからの逃走――小林秀雄の「『白痴』についてⅠ」を中心に

上からの近代化とナショナリズムの問題→日本における『罪と罰』の受容――「欧化と国粋」のサイクルをめぐって11月8日

「特定秘密保護法案」に対する国際ペン会長の声明11月22日

「特定秘密保護法」の強行採決と日本の孤立化11月26日

(2017年6月3日、6月9日、11日、題名を変更し改訂、図版を追加)