二〇一八年が生誕百周年に当たっていた堀田善衞の自伝的な長編小説『若き日の詩人たちの肖像』(一九六八年)は、大学受験のために上京した翌日に二・二六事件に遭遇した主人公が、「赤紙」によって召集されるまでの暗く重い日々を若き詩人たちとの交友をとおして克明に描き出している。

(書影は「アマゾン」より)

(書影は「アマゾン」より)

注目したいのはその第一部のエピグラフには「驚くべき夜であつた。親愛なる読者よ、それはわれわれが若いときにのみ在り得るやうな夜であつた」(米川正夫訳)という言葉で始まるドストエフスキーの『白夜』の文章が置かれていることである。

第一部の終わり近くではラジオから流れてきたナチスの宣伝相ゲッベルスの演説から「異様な衝撃」と「明らかにある種の脅迫」を感じた主人公は、続いて流れてきた「フランスのただの流行歌(シャンソン)」に「異様な感銘」を受け、「異様なことに、いますぐ何かをしなければならぬ」と思って背広を着て外に出る(引用は集英社文庫より、巻数は上下で、頁数は漢数字で示す)。

そして、「空には秋の星々がガンガンガラガラに輝いていた」のを見て、「若者は、星を見上げて、つい近頃に読んだある小説の書き出しのところを思い出しながら、坂を下りて行った」と書き、『白夜』の冒頭の文章を引用した堀田は、「小説は、二十七歳のときのドストエフスキーが書いたものの、その書き出しのところであった」と説明している(上・一一五~一一七)。

こうして、「いますぐ何かをしなければならぬ」と考えた主人公は、かなり習熟していたドイツ語を捨てて、開戦直前に法学部政治学科から当時は敵性言語とされたフランス語を学んで仏文科に転科している。このことについてフランス文学者の鹿島茂は、当時は「それだけが唯一の抵抗」ということだっただろうと書いている(『堀田善衞を読む――世界を知り抜くための羅針盤』集英社新書)。『白夜』のエピソードは主人公の生涯の転機となる決断とも深くかかわっていたのである。

ドストエフスキーは『白夜』を書いた後で、オーストリア帝国の要請によるハンガリー出兵の前に起きたペトラシェフスキー事件で逮捕されていた。そのことに注目するならば、ここで堀田が主人公の呼び方を「少年」から「若者」に変えているのは、危険な文書の所持で逮捕され、召集令状で戦場へと駆り出されることになる主人公の運命をも示唆していると思える。

実際、『若き日の詩人たちの肖像』では「物品のように」「どさりと淀橋署の留置場へ放り込まれ」、そこで一三日間拘留されたあとで若者に「皇国史観」を説教した人物について、「『罪と罰』に出て来る素晴らしく頭がよくて、読んでいる当方までが頭がよくなるように思われるあの検事のことがちらと頭をかすめた」と記されているのである(上・一七〇)。

この長編小説に登場する「詩人たち」のモデルの一人である作家の福永武彦を父に持つ池澤夏樹は、「プロレタリア文学の人たちもつぶされて」しまった後の時代は、他の作家の小説ではほとんど描かれていないのに対して、「慶応仏文科」や「荒地」、「マチネ・ポエティク」などさまざまなグループの詩人たちの「たくさんの仲間が捕まり、拷問され、殺される」ことが頻繁に起きていたこの時代のことを『若き日の詩人たちの肖像』が描いていることの意義を指摘している。

注目したいのは、この長編小説の中頃で「詩人兼小説家の人」である堀辰雄をモデルとした「成宗の先生」が住んでいる「その家の書斎にも灯がついている」のを見た後で、再び『白夜』の冒頭の句を「口のなかでとなえて」みた若者が、『白夜』の主人公とムィシキンとの精神的な連続性に注意を促していることである。

すなわち、「こういう文章こそ若くなければ書けなかったものだったろう、と気付いた。二十七歳のドストエフスキーは、カラマーゾフでもラスコルニコフでもまだまだなかったのだ」と最初は感じた若者は、その後で「けれども、この文章ならば、あるときのムイシュキン公爵の口から出て、それを若者が自分の耳で直接公爵から聞くとしても、そう不思議でも不自然でもないだろう……」と続けているのである(上・三一一~三一二)。

さらに、「成宗の先生」と出会って立ち話をしていた際に、特高刑事の目つきから「殺意に燃えたラゴージンの眼」を思い出して、「ほとんどうわの空」で「謎」のような言葉を語っていた(下・八三)。

「ランボオとドストエフスキーは同じですね。ランボオは出て行き、ドストエフスキーは入って来る。同じですね」。

この記述だけではその意味は分からないが、堀田が戦争の時代に急いで書き上げた卒論で、「ランボオとドストエフスキー作『白痴』の主人公ムイシュキン公爵とを並べてこの世に於ける聖なるもの」を考察していたことに注目するならば、この言葉が主人公の全存在にも関わるような重みをもっていることは確かだろう。

その後で堀田は主人公の若者にとってのムィシキンの意味を、部屋に閉じこもって『白痴』を読みつづけた若者の感想をとおして明らかにしている。長編小説『白痴』に対する作者の強い愛着も示されているので、少し長くなるが引用しておきたい(下・九三~一〇一)。

「学校へも行かず、外出もせず、課された鈍痛は我慢をすることにし、若者はとじこもって本を読みつづけた。ドストエフスキーの『白痴』は、何度読んでも、大きな渦巻きのなかへ頭から巻き込むようにして若者を巻き込み、ときには、その大渦巻きの、回転する水の壁が見えるように思い、エドガー・ポオの大渦巻き(メイルストローム)さえが垣間見えるかと思うことさえあった。とりわけて、その冒頭が若者の思考や感情の全体を占めていた。/――なるほど! 絶対の不可能を可能にするには、こうすればいいのか!/と」。

そして、「その冒頭の三頁ほどを、毎日毎日読みかえした。古本屋で買った英訳と、白柳君に借りた仏訳の双方があったので、米川正夫訳と三冊の本を対照しながら読み返してみていた」と書いた堀田は『白痴』冒頭の記述を引用している(表記は現代の表記に改めた)。

「十一月下旬のこと、珍しく暖かいとある朝の九時頃、ペテルブルグ・ワルシャワ鉄道の一列車は、全速力を出してペテルブルグに近づきつつあった。空気は湿って霧深く、夜は辛うじて明け放れたように思われた。汽車の窓からは右も左も十歩の外は一物も見分けることが出来なかった。旅客の中には多少外国帰りの人もあったが、それよりも寧ろ余り遠からぬ所から乗って来た小商人(こあきんど)連の多い三等車が一番こんでいた。こんな場合の常として、誰も彼も疲れ切って、一晩の中に重くなった目をどんよりさせ、体のしんまで凍(こご)えきっていた。どの顔もどの顔も霧の色にまぎれて蒼黒く見える」。

この文章について、「あのロシアの平べったい平原の、ところどころに森や林や広大な水たまりなどのあるところを、汽車がひた走りに走って行く、その走り方のリズムのようなものが、この文章に乗って来ていることが、じかに肌に感じられる」と記した堀田は、ドストエフスキーが主人公のムィシキンをこう描写していることに注意を促している。

「とある三等の窓近く、夜明け頃から二人の旅客が、膝と膝を突き合わせて、腰掛けていた。どちらも若い人で、どちらも身軽げなおごらぬ扮装(いでたち)。どちらもかなり特徴のある顔形をしていて、どちらも互に話でも始めたい様子であった(……)向いの席の相客は、思いもかけなかったらしい湿っぽい露西亜の十一月の夜のきびしさを、顫(ふる)える背に押しこたえねばならなかったのである」。

この後で、「天使のような人物を、ロシアという現実のなかへ、人間の劇のなかへつれ込むのに、汽車という、当時としての新奇なものに乗せた、あるいは乗せなければなかった、そこに、ある痛切な、人間の悲惨と滑稽がすでに読みとられるのである」と書いた堀田は、「この不自由で限りのある人間の世界というものについての、刺すような悲しみが若者に取りついていた」と続けている。

ことに、「たとえ小説の中でも羽根をつけて飛んで来るわけには行かないから、天使は、(……)外国、すなわち外界から汽車にでも乗せて入って来ざるをえないのだ」(傍点は著者)という文章は、堀田がこの長編小説を正確に読み解いていることを物語っているだろう。なぜならば、スイスでの治療をほぼ終えたムィシキン公爵が混沌としている祖国に帰国する決意をしたのは、母方の親戚の莫大な遺産を相続したとの知らせに接したためだったからである。

ドストエフスキーは小説の冒頭で思いがけず莫大な遺産を相続したムィシキンとロゴージンの共通点を描くとともに、その財産をロシアの困窮した人々の救済のために用いようとした主人公と、その大金で愛する女性を所有しようとしたロゴージンとの友情と対立をとおして、彼らの悲劇にいたる帝政ロシアの社会問題を浮き彫りにしていた。

そして、「小説を読み通して行って、その終末にいたって、天使はやはり人間の世界には住みつけないで、ふたたび外国の、外界であるスイスの癲狂院へもどらざるをえないのである」と記した堀田は、「白痴、というと何やら聞えはいいかもしれないが、天使は、人間としてはやはりバカであり阿呆でなければ、不可能、なのであった」と続けた後で、若者が「成宗の先生」に語った「謎」のような言葉の意味をこう説明していた。

「左様――ムイシュキン公爵は汽車に乗って入って来たが、ランボオは、詩から、その自由のある筈の詩の世界を捨てて出て行ってしまい、おまけに生まれのヨーロッパからさえも出て行ってしまった、というのが、若者が成宗の先生に言ったことの、その真意であった」。

実は、二〇〇七年に上梓した拙著 『ロシアの近代化と若きドストエフスキー ――「祖国戦争」からクリミア戦争へ』でも、「昭和初期」の時代を描いた『若き日の詩人たちの肖像』と『白夜』との比較を行っていた。だが、ムィシキンが「外界」から「入って」来たことに傍点をつけて注意を促しているこの文章が、「天皇機関説」事件で「立憲主義」が崩壊する前年の一九三四年の『白痴』論で、「ムイシュキンはスイスから還つたのではない、シベリヤから還つたのである」という解釈をした小林秀雄を強く念頭に置いて書かれていた可能性に気付いたのは、『黒澤明で「白痴」を読み解く』を書いていた時のことであった(同書、一八九頁)。

「しかしなんにしてもド氏の小説は面白い、面白くてやり切れなかった。とりわけて、ド氏が小説というものの枠やルールを無視して勝手至極なことをやらかしてくれるところが面白かった」と書いた堀田は、「『白痴』はその終末で若者に泪を流させた」と続けて、結末の異常性を強調した小林秀雄とは正反対の解釈を記していたのである。

ド ストエフスキー作品との関連で興味深いのは、堀田がその直後に「これも二度目か三度目のくりかえしにかかった『悪霊』の方は、ところどころ爆笑させられるようなシーンがあって面白かった」と書き、出産の手助けを求められたキリーロフが「僕はお産をすることが下手でね」と語る場面を紹介していることである(下・一〇一)。

『白痴』論から『悪霊』論への移行は唐突のようにも感じられるが、若者がスタヴローギンについて「天使ムィシキン公爵の逆の極みである、絶世の怪物、悪魔である」と規定していることに留意するならば、この文章も一九三七年の『悪霊』論で「スタヴロオギンは、ムイシュキンに非常によく似てゐる、と言つたら不注意な読者は訝るかも知れないが、二人は同じ作者の精神の沙漠を歩く双生児だ」と書いていた小林を強く意識していることが感じられる。

堀田が記した『悪霊』論はこれが最初ではなく、日米安全保障条約の改定に反対する世論が盛り上がり、大規模なデモが行われていた時期を背景にした長編小説『審判』(一九六三年)でも、出産を迎えた被爆者の女子学生との関連でより詳しく記されていた。

しかもこの長編小説では原爆パイロットをモデルとした人物が重要な役割を演じているが、一九六二年には原爆の非人道性を知って自分を犯罪者と見なすようになり、精神病院に収容されたイーザリー少佐の往復書簡の翻訳が『ヒロシマわが罪と罰――原爆パイロットの苦悩の手紙』(篠原正瑛訳、筑摩書房)と題されて発行されていた。

(書影は「アマゾン」より)

(書影は「アマゾン」より)

そのことを考慮するならば、『悪霊』にも言及していた長編小説『審判』には、湯川秀樹博士との対談では原爆を産み出した「技術」の問題を「道義心」の視点から厳しく批判しながら、その後は核問題について沈黙し、「ヒットラーと悪魔」では『悪霊』にも言及しながら戦時中に書いた『我が闘争』の書評を引用していた小林秀雄の科学観や歴史観への強い批判が込められていたと思われる。

一方、『若き日の詩人たちの肖像』の第四部では兵隊検査の終わった主人公の呼び方が「男」となり、『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」の話に凝っていたアリョーシャというあだ名の若者が「惟道(かんながら)の道」を説くようになり、アッツ島玉砕の報道が入った時には軍神たちを侮辱したとして妻を激しく殴りつけたことが描かれている。

召集令状が来たことを知らせる実家からの電報が届いて「警察で殺されるよりも、軍隊の方がまだまし」と感じた主人公の男は、『白夜』の文章についてこう記している(下・三八九)。

「郵便局からの帰りに空を仰いでみると、冬近い空にはお星様ががらがらに輝いていたが、そういう星空を見るといつも思い出す、二十七歳のときのドストエフスキーの文章のことも、別段に感動を誘うということもなかった」。

この長編小説は出兵前に故郷に帰って北の海を見た男の厳しい感慨で結ばれている。「鉛色の北の海には、男がこれまでに耳にしたありとあらゆる音楽の交響を高鳴らせてどうどうと寄せて来ていた。それだけで、充分であった」。

* * *

私的なことになるが、大学に入ってからドストエフスキーの初期作品の重要性だけでなく、日露の近代化の比較というテーマを研究することの必要性を強く感じたのは、堀田善衞のこの作品と出会ったことが大きな一因となっていた。

この作品を論じたフランス文学者の鹿島も「自分と全く違うものを学ぶということは、比較が可能になるということです」と書き、「比較を進めることによって、逆に、自分とは何かが分かってくる。あるいは、自分たちと比較することによって、他者が分かってくる」と指摘している。

この作品では「戦争に至る大変暗い時代」が如実に書かれていると指摘した池澤も、同じ『堀田善衞を読む――世界を知り抜くための羅針盤』(集英社新書)に収められた論考で「この作品は、自分のものの考え方、思想を支えてくれる大きな柱となっています」と続けている。

近著『「罪と罰」の受容と「立憲主義」の危機――北村透谷から島崎藤村へ』(成文社)では、『若き日の詩人たちの肖像』については、「復古神道」との関連で少しだけ触れた。昨今の日本はますます昭和初期の暗い時代に似てきているので、その厳しい時代を生き抜いた若者を主人公とした堀田善衞の『若き日の詩人たちの肖像』を本格的に考察する著作を書きたいと思っている。(本稿では敬称は略した)。

(『ドストエーフスキイ広場』第28号、2019年、121~127頁、12月6日、一部削除)

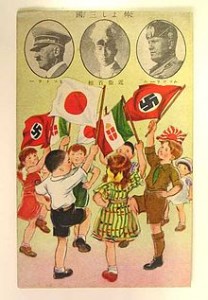

写真の出典は奈良県立図書情報館。

写真の出典は奈良県立図書情報館。

(ナチス・ドイツの焚書)

(ナチス・ドイツの焚書)

(書影は「アマゾン」より)

(書影は「アマゾン」より)

(書影は「アマゾン」より)

(書影は「アマゾン」より)