「日本魂とは何ぞや、一言にして云へば、忠君愛国の精神也。君国の為めには、我が生命、財産、其他のあらゆるものを献ぐるの精神也」(徳富蘇峰『大正の青年と帝国の前途』)

白蟻は穴の前に硫化銅塊を置かれても「先頭から順次に其中に飛び込み」、「後隊の蟻は、先隊の死骸を乗り越え、静々と其の目的を遂げたり」、「我が旅順の攻撃も、蟻群の此の振舞に対しては、顔色なきが如し」(『大正の青年と帝国の前途』)。

* * *

【日本国紀と小林秀雄の歴史観】という題で、昨日からツイッターに連続投稿しました。

ノンフィクションを謳った小説『殉愛』を書いた作家の『日本国紀』を正面から論じるつもりはまったくないので、このような題名の付け方には問題があるかもしれません。

ただ、小説『永遠の〇(ゼロ)』で朝日新聞を攻撃の根拠とされていた言論人・徳富蘇峰の歴史観を文芸評論家の小林秀雄も雑誌『文學界』に掲載された作家・林房雄との対談で賞賛していました。

この時期の小林秀雄の歴史観は1960年に書かれた小林秀雄の「ヒットラーと悪魔」にも受け継がれていると思えます。それゆえ、今回は1996年のいわゆる「司馬史観」論争にも言及しながら、1940年に『文學界』に掲載された「対談 歴史について」の内容を詳しく考察することにします。

* *

太平洋戦争が始まる前年の9月にヒトラーの『我が闘争』の書評を「朝日新聞」に書いた小林秀雄が、翌月の『文學界』の10月号に掲載された鼎談「英雄を語る」では、ナポレオンを「英雄」としたばかりでなくヒトラーも「小英雄」とよんでいました。しかも、その後で小林は「歴史というやうなものは英雄の歴史であるといふことは賛成だ」と語り、「暴力の無い所に英雄は無いよ」と続けていたのです。

→小林秀雄のヒトラー観(1)――書評『我が闘争』と「ヒットラーと悪魔」をめぐって

この鼎談の翌月に行われた対談の冒頭で、「『英堆を語る』座談会に就いて、こういう大言壮語は実に困る、愚の愚なるもの」であると言った批評家の言葉を紹介して、「僕は非常に面白かった」と語った林は、その理由をこう説明しています。

「現代日本文畢の基調をなしてゐる一つの常識を見せられたような気がしてね。良識といふ意味の常識ではなく、低級で通俗な意味の常識さ。」

この言葉を受けて小林秀雄が「そうかね、読まなかつたが、君の言う意味も解る」と答えると、林は先の鼎談での小林の英雄観を受け継ぐように、「(そのような常識は)、僕などが考えている、歴史は英雄の営みである、人間の英雄的行為の綜合のみが人生である――という考へ方と全然反対の『常識』なんだ、この常識は現代日本文学を案外根強く支配しゐる(ママ)。」と続けていました。

興味深いのは、この後で「君は歴史教育について意見を持っているらしいね。」と林が問うと、小林がこう答えていたことです。

「意見は簡単なのだ、日本の歴史教育で、もっと文学化した歴史を教えよと言ったのだ。歴史というものは文学なんだからね。歴史というものは文学なんだからね。」

実はこのような「意見」は、徳富蘇峰を「巧みな『物語』制作者」であるとし、「そうした『物語』によって提示される『事実』が、今日なお、われわれに様々なことを語りかけてくる」として、蘇峰の歴史観の現代的な意義を強調した坂本多加雄・「新しい歴史教科書を作る会」理事の見解にも強く響いています。

そして、作家の司馬遼太郎が亡くなった一九九六年に発行した『汚辱の近現代史』で教育学者の藤岡信勝は、長編小説『坂の上の雲』では「日本人が素朴に国を信じた時代があったこと、健康なナショナリズムに鼓舞されて、その知力と精力の限界まで捧げて戦い抜いた」明治の人々の姿が描かれているとし、自分たちの歴史認識は「司馬史観」と多くの点で重なると誇っていました。

しかし、『坂の上の雲』執筆中の一九七〇年に「タダの人間のためのこの社会が、変な酩酊者によってゆるぎそうな危険な季節にそろそろきている」ことに注意を促していた司馬遼太郎は、『坂の上の雲』を書き終えたあとでは「政治家も高級軍人もマスコミも国民も、神話化された日露戦争の神話性を信じきっていた」と書いて、日露戦争の美化を厳しく批判していたのです。

残念ながら、いわゆる「司馬史観」論争の際に歴史学者の人々が右派の設定した土俵で論争し司馬の批判に終始したために、一般の読者には押しまくられているように映ったようです。

この論争に強い危機感を抱いた私は、この頃から司馬遼太郎の作品を研究の対象として、日露の近代化の比較という視点で考察し、2002年に出版した『この国のあした――司馬遼太郎の戦争観』(のべる出版企画)では、『竜馬がゆく』、『坂の上の雲』、『沖縄・先島への道』、『菜の花の沖』などの作品を読み解くことで、「公地公民」制の実態や「義勇奉公」の理念の危険性を明らかにした「司馬史観」の深まりを明らかにしました。

しかし、その後の流れから判断すると、「神国思想」のきびしい批判者としての司馬遼太郎を全面に出して論じるべきであったと感じています。その意味でも安倍首相などの政治家や「つくる会」や「日本会議」の論客などの支援を受けながら、「『物語』の構造」を利用しつつ、戦前の価値観を若者に説いている『永遠の0(ゼロ)』の作者の手法は厳しく批判されるべきだと考えています。

* *

少し、話題が逸れましたので、本題に戻りましょう。

この後で歴史教育の問題を取り上げた林に対して、小林は「国体史観というものは、覚え込ませるのではない、感得させるものだ。だから感得させる様に歴史を教えねばならない。それには、歴史に教えるべき重点を置き、例えば建武の中興とか明治維新とかいう処をくわしく教えるのだ」と語り、さらにこう続けていました。

「不確実な美談であっても心を唆(そそ)らぬ正確な史実といふ様なものより勝る事万々だ。心を唆られるという処に、歴史のほんとうのセンスが生れるのだ。だから、僕に言わせると、初等の歴史教育では、歴史なぞ教える必要はない、歴史に対するする正しいセンス、正しい情操を教えよ、と言うのだ。それが出来ないから、歴史についていかに精しくなってもおかしな事になるだけなのだ。」(太字は引用者)

実は、私が「『日本国紀』と小林秀雄の歴史観」という題名で小論を書こうと思ったきっかけは、太字で記した小林の発言にありました。ノンフィクションを謳った小説『殉愛』の作者が『日本国紀』でその間違いなどをいかに批判されても平気なのは、「評論の神様」のお墨付きがあると考えているからでしょう。

つまり、「教祖」ともいえる小林秀雄の歴史観をきちんと批判しえた時に、『日本国紀』史観に対する批判が作者に対しても効力を持つようになると思えるのです。

さて、小林の言葉を聞いて、「君が日本勤王史こそ真の歴史であると言い出したのが大変面白いと思ったのだ。」と語り、「僕は君のような深い考えで言ったワケではない。併し、君の言う事は正しいのだ。」という小林の返事を聞くと、『日本浪曼派』の同人でもあった林は次のようにとうとうと自分の「勤王文学史」を語ります。堀田善衞が『若き日の詩人たちの肖像』で描いた当時の文学を知る上で重要なので、少し長くなりますが、引用しておきます。

→『若き日の詩人たちの肖像』における「耽美的パトリオティズム」の批判(2、加筆版)――「海ゆかば」の精神と主人公

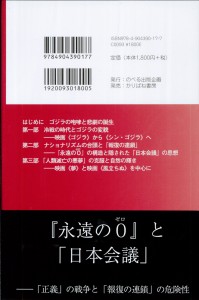

出陣学徒壮行会(1943年10月21日、出典は「ウィキペディア」)

「古事記は単なる古典ではない。当時の混乱を正す勤王書、即ち革命の書だった。万葉集もまた人麿や防人の歌に見るが如く勤王の書だった。それから神皇正統記、太平記、大日本史、日本外史、賀茂眞淵、本居宣長、僧契沖、平田文子など国学者の書、藤田東湖を始めとする水戸派の書そういう人達のものが全部革命の書だ。日本では革命の書は復古の書で勤王の書なんだ。ここに日本の本当の文学伝統がある。真の日本文学史は勤王文学史だという新しい常識を我々は打ちたてなければならぬ。

明治の文筆者及び現代の文学者は他の所に日本の文学伝統を求めている。枕草子、源氏物語、方丈記、徒然草、謡曲、徳川期に於いては近松巣林子(引用者注:門左衛門のこと)西鶴、春水、馬琴、三馬、一九、そういうものを日本文学の伝統であると教えられた。これが大きな間違いだ。この伝統を押して行けば、西洋流の市民文学となり、市井文学となり、やがては階級文学となるのが当然で、真の国民文学はこの伝統の流れからは発見もされず創成もされない。考えてみると、西鶴が発見されたのは明治二十年前後だ。日本に新しい町人文化が再台頭しはじめたころに再発見されて、それがその後フランス自然主義という理論が日本に輸入され、この自然主義の尺度に一番よく当てはまっているのが、西鶴の市井小説で、西鶴こそ真の日本文学である。日本文学の正統はここにあるということになってしまった。」(太字は引用者)

* *

このような林の言葉に小林秀雄も「右翼というものの存在をインテリゲンチヤはもっと真面目に考えなければいけないと僕は思うのだ。(……)インテリゲンチヤは右翼を旧文明の残滓だと思っているのだよ。」と語りかけると、「日本の歴史を動かしているのは右翼なんだよ、実は――。」と応じた林は、話題を転じて小林に「君には西鶴は面白いかね。」と問いかけ、「今は詰まらないね。」という答えを得ています。

そして、「今僕は、歴史による知性の再教育というようなことを考えているのだ。」という林に対して「賛成だ。僕は今面白い仕事はそれだけだと思っているくらいだ。」と応じた小林は、「つくる会」の論客と同じように蘇峰の歴史をこう高く評価しているのです。

「徳富蘇峰なんか皆悪口を言うが、僕はあの人の歴史を認めている。悪口を言うが、実際に読んでやしないのだよ。あれを読むのだってずい分骨は折れるからね。史観が出鱈目というけれども、あの人の歴史は観方が一番借りもののところがない。」

そして林房雄もこう応じていたのです。「蘇峰は出発はハイカラだが、非常に日本的な歴史家なんだ。一昨日、読者から手紙が来て、歴史を理解するためにはどの歴史書を読んだらいいんだろうという。僕は徳富蘇峰を推薦した。いつか君も蘇峰をほめていた。」

(2019年5月28日、加筆)

(

(

(ナチス・ドイツの焚書)

(ナチス・ドイツの焚書)

(書影は「紀伊國屋書店」ウェブ・サイトより)

(書影は「紀伊國屋書店」ウェブ・サイトより)

(「ウィキペディア」より)

(「ウィキペディア」より)