1923年9月の関東大震災での朝鮮人虐殺を巡り、日本政府は百年後の6月15日の参院法務委員会で社民党の福島瑞穂党首の質問に対して、「当時の内務省が朝鮮人に関する流言を事実とみなし、取り締まりを求めた公文書を保管していることを認めた。」(共同通信社)

警察を所管していた内務省警保局が震災直後の9月3日、全国の地方長官に宛てて打った電報で「(朝鮮人が)爆弾を所持し、石油を注ぎて放火するものあり」などと認定した上で「厳密なる取り締まりを加えられたし」と記載されている。

(2023年6月18日加筆)

「経験の無い人には、人間にとって真の闇というものが、どれほど恐ろしいか、想像もつくまいが、その恐怖は人間の正気を奪う。(……)関東大震災の時に起った、朝鮮人虐殺事件は、この闇に脅えた人間を巧みに利用したデマゴーグの仕業である。」(黒澤明『蝦蟇の油』95頁、書影「紀伊国屋」)。 pic.twitter.com/EnzlexbrGu

— 高橋誠一郎 執筆中『「悪霊」と現代日本文学』(仮題) (@stakaha5) September 1, 2018

1923年9月1日に起きた関東大震災の犠牲者を追悼する大法要が都立横網町公園の慰霊堂で昨日営まれ、公園内では朝鮮人犠牲者追悼式も開かれた。しかし、「日本会議」代表委員の石原慎太郎氏でさえも、元都知事の際には寄せていた朝鮮人犠牲者への追悼文を小池都知事は3年連続で見送った。

この背景には1965年の「日韓請求権協定」問題のこじれなどから日韓政府が激しく対立することになったため安倍政権の経済政策を担って、原発の輸出などを推進してきた創生「日本」の副会長の世耕経産相が、雑誌などで「嫌韓」を煽るようになっていることがあるだろう。

しかし、元・文部科学事務次官の前川喜平氏が昨日の「東京新聞」で書いているように、震災後には「人々の心の中に巣くう偏見や差別意識が、不安や恐怖に突き動かされ、極めて残忍かつ醜悪な暴力として顕在化し」、「朝鮮人が放火した」「朝鮮人が井戸に毒を入れた」「不逞朝鮮人が日本人を襲う」などの流言飛語を信じた「自警団」などによって朝鮮人が次々と虐殺されていた。

→https://twitter.com/yunoki_m/status/1168158075133415426

今となっては信じがたいような大事件だが、これについては当時19歳で千駄ヶ谷に住んでいた演出家の千田是也が、その時に間違えられて危うく殺されそうになったことを証言し、「異常時の群集心理で、あるいは私も加害者になっていたかもしれない」と思い、「自戒を込めて」芸名を、「千駄(センダ)ヶ谷のKorean(コレヤ)」にした」と語っていた(毎日新聞社・編『決定版昭和史 昭和前史・関東大震災』所収)。

さらに、中学2年生時に被災した黒澤明監督も自伝『蝦蟇の油』(岩波書店)で、「関東大震災は、私にとって、恐ろしい体験であったが、また、貴重な経験でもあった。/ それは、私に、自然の力と同時に、異様な人間の心について教えてくれた」と記していた。

宮崎駿監督の映画《風立ちぬ》では朝鮮人虐殺のシーンなどは描かれていないが、座っている座席も地震で揺れているような錯覚に陥るほどの圧倒的な迫力で大地震とその直後に発生した火事が風に乗って瞬く間に広がり、東京が一面の火の海と化す光景が描かれている。

黒澤はその時「ああ、これがこの世の終わりか」とも思ったが、真に恐ろしい事態は大都会が闇に蔽われた時に訪れた。

「下町の火事の火が消え、どの家にも手持ちの蠟燭がなくなり、夜が文字通りの闇の世界になると、その闇に脅えた人達は、恐ろしいデマゴーグの俘虜になり、まさに暗闇の鉄砲、向こう見ずな行動に出る。/ 経験の無い人には、人間にとって真の闇というものが、どれほど恐ろしいか、想像もつくまいが、その恐怖は人間の正気を奪う。/どっちを見ても何も見えない頼りなさは、人間を心の底からうろたえさせるのだ。/ 文字通り、疑心暗鬼を生ずる状態にさせるのだ。/ 関東大震災の時に起った、朝鮮人虐殺事件は、この闇に脅えた人間を巧みに利用したデマゴーグの仕業である。」

実際、この時黒澤は「髭を生やした男が、あっちだ、いやこっちだと指差して走る後を、大人の集団が血相を変えて、雪崩のように右往左往する」のを自分の眼で見、朝鮮人を追いかけて殺そうとする人々が、日本人をも「朝鮮人」として暴行を加えようとした現場にも、立ち会っていた。

たとえば、「焼け出された親類を捜しに上野へ行った時、父が、ただ長い髭を生やしているからというだけで、朝鮮人だろうと棒を持った人達に取り囲まれた」が、父が「馬鹿者ッ!!」 と大喝一声すると、「取り巻いた連中は、コソコソ散っていった」。

それゆえ後年、黒澤明監督は娘の和子に「日本人は、付和雷同する民族だ、関東大震災や二度の世界大戦も知っているけど、恐怖にかられた人間は、常軌を逸した行動に走る」と指摘し、「この情報社会になってからは、日常の中にそういう現象が起こるようになった。これは、本当に恐ろしいことだよ」と語ったのである。

そして、前川氏も「韓国に対し殊更に強圧的な言辞をあからさまに吐く政治家たち」や「これでもかと嫌韓を煽るテレビのバラエティー」などに注意を促して、同じようなことは、「百年近く経った今日でも起こりかねないことだ」と指摘している。

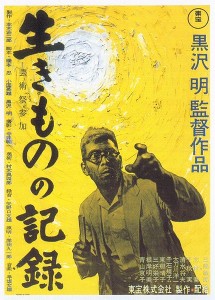

一方、関東大震災の時に兄の丙午から「怖いものに眼をつぶるから怖いんだ。よく見れば、怖いものなんかあるものか」と教えられた黒澤明は、「第五福竜丸」事件の後では放射能の被曝を主題とした映画《生きものの記録》を公開した。

(東宝製作・配給、1955年、「ウィキペディア」)。

映画《生きものの記録》が英語で《I Live In Fear》 (私は恐怖の中で生きている)と訳されていることもあり、いまだにこの主人公の老人・喜一は「恐怖」から逃げだそうとしたと誤解されることが多い。

しかし、むしろ彼は放射能の問題を直視しており、「あんなものにムザムザ殺されてたまるか、と思うとるからこそ、この様に慌てとるのです」と語り、「ところが、臆病者は、慄え上がって、ただただ眼をつぶっとる」と批判していたのである。

その意味でこの老人・喜一は自然の豊かさや厳しさを本能的に深く知っていた映画《デルス・ウザーラ》の主人公の先行者的な人物であったといえるだろう。(拙著『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』成文社)。

小池百合子・都知事は、朝鮮人犠牲者への追悼文を見送ることで、朝鮮人虐殺の問題から都民の目を逸らさせ、「風化」させることを狙っているようだが、「日本の『負の歴史』に真摯に向き合おうとしなければ、忌まわしい過去は繰り返される」ことになるだろう。

前川氏が結んでいるように「九月一日は単なる防災の日ではない。大量虐殺という人災を繰り返さないための誓いの日でなければならないのだ。」

(書影は「アマゾン」より)

(書影は「アマゾン」より)

![天空の城ラピュタ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/618ZeQcWG7L._AC_UY327_QL65_.jpg) (「アマゾン」より)

(「アマゾン」より)

![ロマノフ王朝の最期【デジタル完全復元版】 [DVD]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/417WP62DGDL._SY445_.jpg)