はじめに 映画《赤ひげ》とマンガ『アドルフに告ぐ』

映画《赤ひげ》でブルーリボン賞の助演女優賞を受賞した二木てるみ氏を招いての例会で最も印象に残ったのは、黒澤明監督による演技指導の際にアウシュビッツの写真を見せられたと語っていたことでした。

なぜならば、その時に手塚治虫がマンガ『アドルフに告ぐ』(1983年~85年、『週刊文春』)で、アウシュビッツのことについても詳しく描いていたことを思いだしたからです。

(書影は「紀伊國屋書店のウェブ」より)

しかも、映画《デスル・ウザーラ》の後で『赤き死の仮面』の企画がたてられた際に、黒澤監督は手塚治虫に美術監督を頼んでいたのです。ここでは子供向けのマンガ『罪と罰』の構造とその特徴を考察することで、黒澤明監督の手塚治虫観の一端に迫ることにします。

一、『赤き死の仮面』の企画とマンガ『罪と罰』の映画的手法

黒澤明監督が手塚治虫の全集を持っていたと語った手塚治虫の息子の手塚真氏は、二人の深い信頼関係をこう証言しています。少し長くなるが引用します。

(手塚真『天才の息子―ベレー帽をとった手塚治虫』、ソニーマガジンズ、二〇〇三年)。

「父と黒澤さんはひと世代ほど違いますが、お互いに世界に通用する日本の作家として敬意を表していました。ふたりは一緒に仕事をしたいと考えていたようでした。実際『赤き死の仮面』という企画で、黒澤監督は父に美術監督を頼んできました。」

「キューブリック以来の、国際的な監督からの依頼で今度は父も期待していました。これはエドガー・アラン・ポーの原作を映画化するというもので、歴史的な背景を持ちながら幻想的な映画になる予定でした。黒澤明がポーの原作を使い、手塚治虫が美術監督というのでは、いやでも期待します。」

そして、キューブリック監督から「次に制作するSF映画(『2001年宇宙の旅』)の美術監督を引き受けて欲しい」とのオファーの手紙を受けた際に、手塚治虫が「僕には食べさせなければならない家族(社員)が100人もいるのでそちらには行けない」と断っていたことを紹介した手塚氏はこう続けていました。

「しかし残念なことにこの企画は世界のどこでも実現せず、黒澤監督は代わりに『影武者』を作ることになりました。黒澤さんは脚本ができると、真っ先に父の元に送ってきて、感想を聞きたいと言われたそうです。大変な信頼を寄せていたのでしょうね。」

それは、映画《夢》(1990)の構造がなぜ、『罪と罰』の構造と似ているのかという問題にもつながると思えます。それゆえ、『赤き死の仮面』という壮大な企画をたてた際に、なぜ黒澤監督が手塚治虫に美術監督を頼んだかを知るヒントの一つは、手塚治虫がマンガ『罪と罰』を戦後の1953年に描いていたことにあると思えます。

実は、手塚は『罪と罰』を「常時学校へも携えていき、ついに三十数回読み返してしまった」と記していました(『手塚治虫 ぼくのマンガ道』新日本出版社、二〇〇八年)。アシスタントたちの証言でも、長編漫画に関して『ぼくの基本は『罪と罰』なんです』などと語っていたのです(「元アシスタント座談会 われら手塚学校卒業生」『一億人の手塚治虫』JICC出版社)。

黒澤哲哉氏はマンガ『罪と罰』の特徴として、「描かれている人びとが単なる群衆や雑踏ではなく、それぞれに個性があり役者としてキャラの立っている」“演劇的”モブシーンを挙げて、「学生時代、役者として舞台に立った経験があり『罪と罰』の舞台ではペンキ屋を演じたという手塚は、この時代、多分に演劇を意識していたのだろう」と指摘しています(「虫ん坊」、「コラム 手塚マンガ あの日あの時」)。

実際、犯人に間違えられたペンキ屋のニコライが逮捕される場面も、「ああいう虫も殺さない顔をしてて人を殺すのかぇ」、「ヘエーエ、あのばあさまがねェ。おそろしや、おそろしや」などの台詞とともに、一頁全部を使ってさまざまな民衆の姿や声が、ドストエフスキー小説のポリフォニー性を指摘したバフチンのカーニバルについての理論を思い起こさせるように細かく描き出されているのです(マンガ『罪と罰』、角川文庫、一九九六年、二五頁。なお、マンガの台詞はコマ割りの都合上たびたび行替えされているので、ここでは引用の際に、ワンセンテンスは一行とし、読点と句点を付けた)。

また、このマンガではラスコーリニコフが階段を上って「高利貸しの老婆」を殺しに行く場面から逃げ出すまでの場面が一一頁にわたって縦割りのコマ割りで描かれるなど、登場人物の動きが具体的に分かるように描かれています。

ただ、マンガ『罪と罰』はドストエフスキーの『罪と罰』を子ども向けに翻案してマンガ化した作品ですので、基本的には忠実に描いていますが、原作とは異なる点も一部あります。

そのもっとも顕著な例が、登場人物のスヴィドリガイロフをラスコーリニコフの妹ドゥーニャを家庭教師として雇う地主ではなく、女主人のマルファに仕える下男として描き、彼を暴力的な手段で革命を起こそうとしている男として視覚化していたことです。

それゆえ、最初に読んだ際にはそのような変更に強い違和感を覚えて、やはり子供向けのマンガだと感じていました。しかし、ドストエフスキーの長編小説『白痴』を沖縄からの復員兵を主人公として1951年に映画化していた黒澤監督の理解をとおして読み直したときに、手塚がこのマンガで「自然支配の思想」と「非凡人の理論」の危険性についての深い理解を示していることに気付きました。

おそらく、マンガ『罪と罰』におけるドストエフスキー理解の深さは、黒澤監督が手塚治虫に『赤き死の仮面』の美術監督を依頼したかの理由の一端をも物語っていると思われます。

二、草花から受けた印象と「やせ馬が殺される夢」のマンガ化

ドストエフスキーは犯行の前日にペテルブルグの郊外をさまよったラスコーリニコフが草花を見て、「他の何よりも長い時間、それに見とれていた」と書いた後で、彼が子供の頃に父親とともに見た「やせ馬が殺される夢」を描いていました。

映画《夢》のためのノートで「やせ馬が殺される夢」の一節を引用した黒澤監督はこの夢の重要性を指摘していました。それは第一話「日照り雨」や第二話「桃畑」で見事に映像化されているように、草花の印象と結びつけられて記されている「、ラスコーリニコフが子供の頃に故郷の村で体験したことや農村の景色をも連想させたからだと思えます。

手塚治虫のマンガ『罪と罰』では、ラスコーリニコフの見る夢が描かれていないので、「やせ馬が殺される夢」も省略されているのですが、ドゥーニャと弁護士ルージンとの婚約を伝えた母親の手紙では、「私は毎日森や野山をながめてはおまえのことを思い出しています」という文章と共に、丸一頁を使って村の景色が描かれ、三段別れている次の頁の上段では野原に咲く花が描かれ、「こちらは一面にアザミの花が咲きましたよ。おまえに見せたいくらい……」という言葉が添えられています。

そして、小屋とウサギたちが描かれている次のコマの「おまえが小さいときよく遊んだ小屋も草やつたでおおわれてそのまま立っています」という台詞に続いているのです(五五~五六頁)。

これらの絵と文章が「やせ馬が殺される夢」の前に見とれた草花の絵画化であることは明白でしょう。これらの場面は「ただ一条の太陽の光、鬱蒼(うっそう)たる森、どこともしれぬ奥まった場所に、湧きでる冷たい泉が」なぜ囚人たちにとってそれほど重要な意味を持つのかを忘れてしまっていたラスコーリニコフが、長い時間をかけてシベリアの大地で「復活」することへの重要な示唆となっていたのです。

三、小林秀雄の「良心」理解と手塚マンガの最終シーン

『罪と罰』のもう一つの大きな主題である「非凡人の理論」の危険性は、権力者からの自立や言論の自由などで重要な働きを担っている「良心」についての司法取調官ポルフィーリイとの議論やスヴィドリガイロフとの対決などをとおして考察されていました。

日本で初めて『罪と罰』の翻訳を行った内田魯庵は、そのことをよく認識しており明治45年には、この長編小説の大きな筋の一つは「主人公ラスコーリニコフが人殺しの罪を犯して、それがだんだん良心を責められて自首するに到る経路」であると指摘していました(「『罪と罰』を読める最初の感銘」)。

そして、『罪と罰』からの強い影響が指摘されている長編小説『破戒』で主人公の「良心の呵責」の問題も描いていた島崎藤村も、ドストエフスキーについて「あれほど人間を憐んだ人も少なかろう」と書き。「その憐みの心が」、「貧しく虐げられたものの描写ともなり、『民衆の良心』への最後の道ともなったのだろう」と記していました(『春を待ちつつ』、かな遣いは現代表記に改めた)。

一方、文芸評論家・小林秀雄は明治時代に成立していた「立憲主義」が「天皇機関説」論争で放棄されることになる前年の一九三四年に書いた「『罪と罰』についてⅠ」で、「惟ふに超人主義の破滅とかキリスト教的愛への復帰とかいふ人口に膾炙したラスコオリニコフ解釈では到底明瞭にとき難い謎がある」と「謎」を強調しつつ、「殺人はラスコオリニコフの悪夢の一とかけらに過ぎぬ」とし、「罪の意識も罰の意識も遂に彼には現れぬ」と結論していました。

このような小林の解釈は、エピローグにはラスコーリニコフが「きびしく自分を裁きはしたが、彼の激した良心は、だれにでもありがちなただの失敗以外、自分の過去にとりたてて恐ろしい罪をひとつとして見出さなかった」と書かれ、さらに「おれの良心は安らかだ」という彼の独り言も記されていることを踏まえたものだといえるでしょう。

しかし、ラスコーリニコフに対して「非凡人と凡人の区別をどうやってつけたものですかな」と問いかけていた司法取調官のポルフィーリイは、「その他人を殺す権利を持っている人間、つまり《非凡人》というやつはたくさんいるのですかね」と問い質していました。

そして、「悪人」と見なした者を殺した人物の「良心はどうなりますか」という問いに「あなたには関係のないことでしょう」といらだたしげに返事したラスコーリニコフに対しては、「いや、なに、人道問題として」と続けて、「良心を持っている人間は、誤りを悟ったら、苦しめばいい。これがその男への罰ですよ」という答えを得ていました(三・五)。

この返事に留意しながら読んでいくと本編の終わり近くで、「良心の呵責が突然うずきだしたような具合だった」(六・一)と書かれている文章と出会うのです

しかも、ドストエフスキーが農奴を殺しても「良心」の痛みを感じなかったスヴィドリガイロフに自殺の前夜に悪夢を見させていたドストエフスキーが、エピローグで「人類滅亡の悪夢」を描いていることに留意するならば、この長編小説では誤った過激な「良心」理解と民衆とも共有できるような広い「良心」理解の二種類の「良心」理解が描かれていると考えるべきでしょう。

つまり、小林秀雄は自分流の結論を導くために、新自由主義的な経済理論で自分の行動を正当化する弁護士ルージンや司法取調官ポルフィーリイとの白熱した会話などを省いていたのです。

一方、手塚治虫のマンガ『罪と罰』では、弁護士ルージンの卑劣な行為やポルフィーリイとの「非凡人」をめぐる激しい議論もきちんと描かれています。そして、その議論を踏まえて、スヴィドリガイロフとの次のような会話が記されているのです。

すなわち、マンガ『罪と罰』の結末で「ぼくァ、あなたの論文を読んだんです」と語ったスヴィドリガイロフは、「そして決めたんですよ。あなたを同志にしようと……」と語ります。

ラスコーリニコフから断られると、さらに「かくさないでください。ぼくとあなたとはどうも似ているところがありますね」と続けたスヴィドリガイロフは、最終的に断られると「それならば、ぼくはきみを反動者として制裁する」と宣言してピストルを発射するのですが致命傷には到らず、革命の合図を見て立ち去ります。

この後でソーニャに老婆の殺害を告白したラスコーリニコフは、学生の暴動を見て、「ぼくのように自分を天才だと思っているやつが……」、「何人もいるんだスヴィドリガイロフもそのひとりだ……」と語って、己の「非凡人の理論」の誤りを認めるのです。そして、「すぐ町の広場へいらっしゃい。そして地面に接吻して大声で『ぼくが犯人はぼくだ!』というのよ」というソーニャの言葉に従って広場に行きます。

暴動が始まり大混乱となった広場で自身の罪を大声で告白する箇所は、多くの民衆が描かれている迫力のあるモブシーンで描かれ、最後の場面では自首しに警察に向かう主人公の後ろ姿が余韻を持って描かれているのです。

おわりに

このように見てくる時、少年向けに書かれた漫画でわずか一二九頁に、『罪と罰』の主な筋と主要な登場人物を描き出したばかりでなく、エピローグの内容をも組み込んでいる手塚治虫の手腕と『罪と罰』理解の深さには驚かされます。

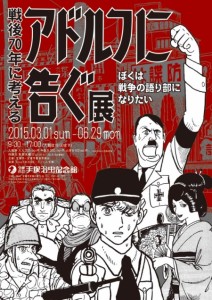

手塚治虫は「戦後七〇年に考える」と題して開かれた「アドルフに告ぐ展」のための文章でこう記しています。

「僕は戦中派ですから、戦争の記録を、僕なりに残したいという気持ちがありました。戦後も40年以上たちますと戦争のイメージが風化してくるんですよ。僕も、そう長い先まで仕事ができないので、今のうちに描いておこうと思ったんです」。(出典はhttp://tezukaosamu.net/jp/manga/282.html … )

(黒澤明研究会編『研究会誌』)、No.39号、2018年、80~85頁、一部改訂して転載)

(く黒澤

(く黒澤