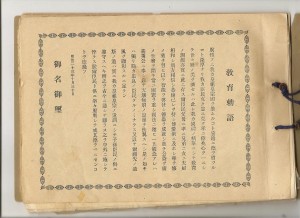

日露戦争の最中に詩「君死にたまふこと勿(なか)れ(旅順口包囲軍の中に在る弟を歎きて)」を書いた与謝野晶子が、「『義勇公に奉すべし』とのたまへる教育勅語、さては宣戦詔勅を非議」したとして激しく非難されるという出来事が起きたのは明治三七年のことでした。

このような日本の状況を北村透谷の評論をとおして深く観察していたのが、日露戦争直後の明治三九(一九〇六)年に『罪と罰』からの強い影響が指摘されている長編小説『破戒』を自費出版する島崎藤村でした。

(島崎藤村、出典は「ウィキペディア」。書影は「アマゾン」より)

この長編小説において藤村は、帝政ロシアで起きたユダヤ人に対する虐殺に言及しながら、現代の「ヘイトスピーチ」を思わすような「憎悪表現」による激しい「差別」をなくそうと活動していた先輩・猪子蓮太郎の教えに反して、自分の出自を隠してでも「立身出世」せよという父親の「戒め」に従って生きることとの葛藤を「良心」に注目しながら詳しく描いたのです。そして藤村は、「教育勅語」と同時に公布された「小学令改正」により郡視学の監督下に置かれた教育現場の問題点を、「忠孝」の理念を強調した校長の演説や彼らの言動をとおして明らかにしていました。

夏目漱石が『破戒』を「明治の小説として後世に伝うべき名篇也」と森田草平宛の手紙で激賞していたことを想起するならば、憲法が発布された頃に青年期を迎えていたこれらの作家は、第一回帝国議会の開会直前に渙発された「教育勅語」の問題を深く理解していたように思えます。

しかも、『三四郎』の連載から二年後の明治四三年には「大逆事件」で幸徳秋水などが死刑となりましたが、この時に修善寺で大病を患っていた漱石は、農奴の解放や言論の自由、裁判制度の改革などを求めて捕らえられて偽りの死刑宣告を受け、「刑壇の上に」立たされて死刑の瞬間を待つドストエフスキーの「姿を根気よく描き去り描き来ってやまなかった」と記したのです。

(26歳時のドストエフスキーの肖像画、トルトフスキイ絵、図版はロシア語版「ウィキペディア」より)

この時、ドストエフスキーは皇帝による恩赦という形でシベリア流刑となっていたのですが、「かくして法律の捏(こ)ね丸めた熱い鉛(なまり)のたまを呑(の)まずにすんだのである」と続けた漱石の表現からは、「憲法」を求めることさえ許されなかった帝政ロシアで、農奴の解放や表現の自由を求めていた若きドストエフスキーに対する深い共感が現れていると思えます。

(セミョーノフスキー練兵場における死刑の場面、ポクロフスキー画。図版はロシア版「ウィキペディア」より)

クリミア戦争敗戦後の「大改革」の時期にシベリアから帰還したドストエフスキーは兄とともに総合雑誌『時代』を創刊しましたが、そこには自国や外国の文学作品ばかりでなく、司法改革の進展状況やベッカリーアの名著『犯罪と刑罰』の書評など多彩な記事も掲載されていました。新自由主義的な経済理論で自分の行動を正当化する卑劣な弁護士ルージンとの激しい議論も描かれている長編小説『罪と罰』は、監獄での厳しい体験や法律や裁判制度について、さらに社会ダーウィニズムなどの新しい思想の真摯な考察の上に成立していたのです。

『罪と罰』を邦訳した内田魯庵も、主人公の自意識の問題だけでなく、制度や思想の問題点も鋭く描き出していたこの長編小説との出会いによる自分の「文学」観の変化とドストエフスキーへの思いを大正四年に著した「二葉亭四迷余話」でこう書いています。

「しかるにこういう厳粛な敬虔な感動はただ芸術だけでは決して与えられるものでないから、作者の包蔵する信念が直ちに私の肺腑の琴線を衝(つ)いたのであると信じて作者の偉大なる力を深く感得した。(……)それ以来、私の小説に対する考は全く一変してしまった」。

そのことを想起するならば、漱石の記述には「大逆事件」をきっかけに日本で言論の自由が奪われて、「憲法」がなく皇帝による専制政治が行われていた帝政ロシアと同じような状況になることへの日本への強い危惧が示唆されていると言えるでしょう。

実際、「治安維持法」の改正によって日本では昭和初期になると、共産主義者だけでなく「立憲主義」的な価値観を持つ知識人も逮捕されるようになるのですが、その時期に藤村が連載したのが父・島崎正樹をモデルとしてその悲劇的な生涯を描いた歴史小説『夜明け前』でした。

武力を背景として「開国」を要求した黒船の来航に揺れてナショナリズムが高まった時期に、日本を「万(よろず)の国の祖(おや)国」と絶対化した平田篤胤の考えを信じて、キリスト教や仏教を弾圧した平田派の国学者となった島崎正樹は、先祖の建立した青山家の菩提寺に放火して捕らえられ狂死していたのです。

放火は人に対するテロではありませんが、自分が信じる宗教を絶対化して仏教徒にとっては大切な「寺」に放火するという半蔵の行為からは、「非凡人」には「悪人」を「殺害」する権利があると考えて「高利貸しの老婆」の殺害を正当化したラスコーリニコフの苦悩と犯行が連想されます。

(岩波文庫版『夜明け前』、図版は紀伊國屋書店より)

極端な「国粋主義」との関連で注目したいのは、ドイツ民族を絶対化したナチズムの迫害にあった社会心理学者のエーリッヒ・フロムが『自由からの逃走』において、自らを「非凡人」と見なしたヒトラーが「権力欲を合理化しよう」とつとめていたことに注意を促すとともに、「権威主義的な価値観」に盲従する大衆の心理にも迫っていたことです(日高六郎訳、東京創元社、1985)。

(『自由からの逃走』、図版は英語版「ウィキペディア」より)

すなわち、心理学の概念を用いながら人間の「服従と支配」のメカニズムを分析したフロムによれば、「権力欲」は単独のものではなく、他方で権威者に盲目的に従いたいとする「服従欲」に支えられており、自分では行うことが難しい時、人間は権力を持つ支配者に服従することによって、自分の望みや欲望をかなえようともするのです。

しかも、第一次世界大戦の後で経済的・精神的危機を迎えたドイツにおいて、ヒトラーがなぜ権力を握りえたのかを明らかにしたフロムは、自分の分析の例証としてドストエフスキーの最後の大作『カラマーゾフの兄弟』から引用していました。

注目したいのは、『罪と罰』においてドストエフスキーがラスコーリニコフに「凡人」について、「服従するのが好きな人たちです。ぼくに言わせれば、彼らは服従するのが義務で」と規定させているばかりでなく(三・五)、「どうするって? 打ちこわすべきものを、一思いに打ちこわす、それだけの話さ。…中略…自由と権力、いやなによりも権力だ! (……)ふるえおののくいっさいのやからと、この蟻塚(ありづか)の全体を支配することだ!」(四・四)とも語らせていたことです。

こうして、ラスコーリニコフに自分の「権力志向」と大衆の「服従志向」にも言及させることで「権威主義的な価値観」の危険性を見事に表現していたドストエフスキーは、エピローグの「人類滅亡の悪夢」をとおして「自分」や「自民族」を「非凡」と見なして「絶対化」することが大規模な戦争を引き起こすことをすでに示唆していたのです。

江川卓訳『罪と罰』上中下(岩波文庫)

一方、「天皇機関説」事件で日本の「立憲主義」が崩壊する前年の昭和九年に、内田魯庵や北村透谷とは正反対の危機から眼をそらすような『罪と罰』論を展開したのが、文芸評論家の小林秀雄でした。彼は司法取締官ポルフィーリイや弁護士ルージンなどとラスコーリニコフとの激しい議論についての考察を省くことにより、「超人主義の破滅」や「キリスト教的愛への復帰」などの当時の一般的なラスコーリニコフ解釈では『罪と罰』には「謎」が残ると断言しました。(『小林秀雄全集』、新潮社、第六巻)。

こうして、自分の主張に合わないテキストの記述は無視しつつ時流に迎合して「罪の意識も罰の意識も遂に彼には現れぬ」との結論を記した小林秀雄は、自分の主張とは合わない解釈をする者に対しては、「権威主義的な」態度で「不注意な読者」と決めつけていたのです。

このような小林のドストエフスキー論の問題点は、北村透谷の『罪と罰』論なども踏まえつつ、小林の『破戒』論や『夜明け前』論を考察することによりいっそう鮮明に浮かび上がらせることができるでしょう。

以下、本書では「写生」や「比較」という方法を重視した明治の文学者たち評論や小説だけでなく彼らの生き方や、明治における法律制度や自由民権運動にも注意を払いながら、『罪と罰』の受容を分析することにします。

そのことにより日中戦争から太平洋戦争へと向かう時期に書かれた小林秀雄のドストエフスキー論の手法が、現代の日本で横行している歴史修正主義だけでなく、「公文書」の改竄や隠蔽とも深くかかわっていることも明らかにできると思います。

(注はここでは省き、旧かなと旧字は、現代の表記に改めた。2018年10月16日、改題と改訂)