『坂の上の雲』を戦争賛美の小説とした「新しい歴史教科書をつくる会」や「日本会議」など論客による解釈が広まったために、正岡子規や司馬遼太郎への誤解も広がっているようです。

しかし、私は『坂の上の雲』を太平洋戦争における「特攻」につながる「自殺戦術」の問題点と「大和魂」の絶対化の危険性を鋭く指摘した作品であり、そのような視点を司馬は子規と漱石から受け継いでいると考えています。

その理由を説明した箇所を拙著より引用しておきます。

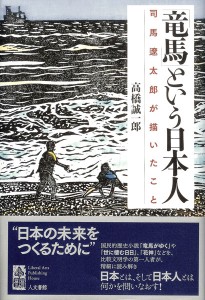

神風特攻隊につながる「自殺戦術」の問題点と「大和魂」の絶対化の危険性を鋭く指摘した『坂の上の雲』と子規の和歌論との関係について考察した箇所をアップした。→第5章第4節〈虫のように、埋め草になって――「国民」から「臣民」へ〉https://t.co/yXkJih5hhM https://t.co/nHjtWl9vbD pic.twitter.com/Bx2iEMF2Au

— 高橋誠一郎 執筆中『「悪霊」と現代日本文学』(仮題) (@stakaha5) June 5, 2021

第4節〈虫のように、埋め草になって――「国民」から「臣民」へ〉より

司馬氏は「貧乏で世界常識に欠けた国の陸軍が、銃剣突撃の思想で攻めよう」としたために、「おもわぬ屍山血河(しざんけつが)の惨状を招くことになった」南山の激戦での攻撃を次のように描いていました(下線引用者、三・「陸軍」)。

「歩兵は途中砲煙をくぐり、砲火に粉砕されながら、ようやく生き残りがそこまで接近すると緻密(ちみつ)な火網(かもう)を構成している敵の機関銃が、前後左右から猛射してきて、虫のように殺されてしまう。それでも日本軍は、勇敢なのか忠実なのか、前進しかしらぬ生きもののようにこのロシア陣地の火網のなかに入ってくる。入ると、まるで人肉をミキサーにでかけたようにこなごなにされてしまう」。

* *

ここで司馬氏は、「虫のように殺されてしまう」兵士への深い哀悼の念を記していましたが、実は夏目漱石も日露戦争直後の一九〇六年一月に発表した短編小説『趣味の遺伝』では、旅順での苛酷な戦闘で亡くなった友人の無念さに思いを馳せてこう描いていました*29。

「狙いを定めて打ち出す機関砲は、杖を引いて竹垣の側面を走らす時の音がして瞬(またた)く間に彼等を射殺した。殺された者が這い上がれる筈がない。石を置いた沢庵(たくあん)の如く積み重なって、人の眼に触れぬ坑内に横はる者に、向へ上がれと望むのは、望むものヽ無理である」。

しかも、この作品の冒頭近くで軍の凱旋を祝す行列に新橋駅で出会った主人公が、「大和魂を鋳固めた製作品」のような兵士たちの中に、「亡友浩さんとよく似た二十八九の軍曹」を見かける場面を描いていた漱石は、「沢庵の如く積み重なって」死んでいる友人への思いを、「日露の講和が成就して乃木大将が目出度(めでた)く凱旋しても上がる事は出来ん」と記していたのです(下線引用者)。

このように見てくるとき、突撃の場面が何度も詳細に描かれているのは、「国家」のために自らの死をも怖れなかった明治の庶民の勇敢さや「心意気」を描くためではなく、ひとびとの平等や自由のために「国民国家」の樹立を目指した坂本竜馬たち幕末の志士たちの熱い思いと、長い歴史を経てようやく「自立」した「国民」は、いつ命令に従うだけの従順な「臣民」に堕してしまったのだろうかという重たい問いを司馬氏が漱石から受けついでいたためではないかと思われます。

ただ、ここで注意を払っておきたいのは、漱石も「大和魂」を絶対化することの危険性を、比較という方法を知っていた子規から学んでいたように思われることです。

実は、「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候」という有名な文章で始まる明治三一年二月一四日の「再び歌よみに与ふる書」で、歌人の「香川景樹(かがわかげき)は古今貫之崇拝にて見識の低きことは今更申す迄も無之候」と記していた子規は、翌年に書いた「歌話」の(十二)で香川景樹の『古今和歌集正義総論』を次のように厳しく批判していました*30。

「案の如く景樹は馬鹿なり。大和歌の心を知らんとならば大和魂の尊き事を知れ、などと愚にもつかぬ事をぬかす事、彼が歌を知らぬ証拠なり。…中略…言霊の幸(さき)はふ国といふ事は歌よみなどの口癖にいふ事なれど、こは昔日本に文字といふ者無く何も彼も口にてすませし故起りし言葉にて、今日より見れば寧ろ野蛮を証明する恥辱の言葉なり」。

いささか激しすぎる批判のようにも感じますが、前章では子規の「はて知らずの記」に関連して東北の詩人・石川啄木の「訛り」を詠んだ歌についても考察しました。子規はここで香川景樹が続けて「万の外国其声音の溷濁不清なるものは其性情の溷濁不正なるより出れば也」と断言していることを、「此の如き議論の独断的にして正鵠(せいこく)を誤りたるは当時世界を知らぬ人だちの通弊」であると指摘し、「これを日本国内に徴するも、東北の人は総(すべ)て声音混濁しをれども、性情はかへつて質朴にして偽(うそ)なきが如き以て見るべし」と、東北弁を例に挙げながら批判することで、自分の価値観を絶対化することの危険性を指摘していたのです。

このような子規の問題意識を最も強く受け継いでいるのが、明治三八年(一九〇五)の一月から翌年の九月まで『ホトトギス』に断続的に掲載された『吾輩は猫である』において描かれている主人公・苦沙弥先生の次のような新体詩ではないかと私は考えています。

その新体詩は「大和魂(やまとだましい)! と叫んで日本人が肺病みの様な咳をした」という文章で始まり、「起し得て突兀(とつこつ」ですね」という寒月君や東風君など聞き手の感想を間に描きながら読み進められていくのですが、ここでは詩の一部を抜粋して引用しておきます*31。

「大和魂! と新聞屋が云ふ。大和魂! と掏摸(すり)が云ふ。大和魂が一躍して海を渡った。英国で大和魂の演説をする。独逸(ドイツ)で大和魂の芝居をする/東郷大将が大和魂を有(も)つて居る。肴屋の銀さんも大和魂を有つて居る。詐欺師(さぎし)、山師(やまし)、人殺しも大和魂を有つて居る。/(中略)/誰も口にせぬ者はないが、誰も見たものはない。誰も聞いた事はあるが、誰も遇(あ)つた者がない。大和魂はそれ天狗の類か」。

苦沙弥先生の新体詩はここで唐突に終わるのですが、この作品の第十一話で漱石は、「子規さんとは御つき合でしたか」との東風君の問いに、「なにつき合はなくつても始終無線電信で肝胆相照らして居たもんだ」と苦沙弥が応えたと描いているのです。

「大和魂」を絶対化して「スローガン」のように用いることの危険性を主人公に語らせていた漱石の指摘は『坂の上の雲』という長編小説を考える上でも重要だと思われます。なぜならば司馬氏は、小説の筋における時間の流れに逆行する形で、南山の激戦や旅順での白襷隊の突撃を描く前に、「太平洋戦争を指導した日本陸軍の首脳部の戦略戦術思想」を、「戦略的基盤や経済的基礎のうらづけのない、『必勝の信念』の鼓吹(こすい)や『神州不滅』思想の宣伝、それに自殺戦術の賛美とその固定化という信じがたいほどの神秘哲学が、軍服をきた戦争指導者たちの基礎思想のようになってしまっていた」と痛烈に批判していたからです(三・「砲火」)。

そして、『坂の上の雲』を書き終わった一九七二年に発表した「戦車・この憂鬱な乗り物」と題したエッセーで司馬氏は、「戦車であればいいじゃないか。防御鋼板の薄さは大和魂でおぎなう」とした「参謀本部の思想」を厳しく批判しているのです(下線引用者)*32。

小説『永遠の0(ゼロ)』は、一見、旧日本軍を批判しているように見えながら、巧妙に読者を誘導して最後は「美化」した戦前や戦時中の価値観へと導く構造を持っている。「特攻 美しくない」と題された「琉球新報」(2014.8.16)の記事を再掲する。 pic.twitter.com/IQaBSgNqZs

— 高橋誠一郎 執筆中『「悪霊」と現代日本文学』(仮題) (@stakaha5) December 10, 2016