今回は8月14日に発表された「安倍談話」の問題を取り上げます。

なぜならば、「戦後70年」の節目として語られたはずにもかかわらず、その談話ではそれよりもさらに40年も前の「日露戦争」の勝利が讃えられる一方で、「憲法」や「国会」の意義にはほとんどふれられていいなかったからです。その文章を以下に引用したあとで、それらの問題点を具体的に考察することにします。

* * *

「終戦七十年を迎えるにあたり、先の大戦への道のり、戦後の歩み、二十世紀という時代を、私たちは、心静かに振り返り、その歴史の教訓の中から、未来への知恵を学ばなければならないと考えます。」

こう語り始めた安倍氏が「歴史の教訓」の例として取り上げたのが、「立憲政治」の樹立と日露戦争の勝利でした。

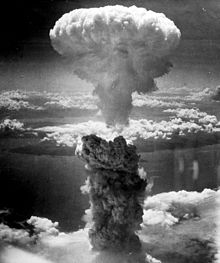

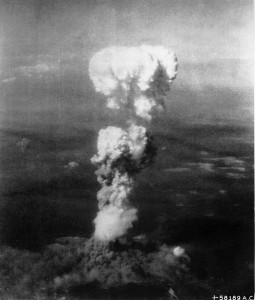

「百年以上前の世界には、西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が、広がっていました。圧倒的な技術優位を背景に、植民地支配の波は、十九世紀、アジアにも押し寄せました。その危機感が、日本にとって、近代化の原動力となったことは、間違いありません。アジアで最初に立憲政治を打ち立て、独立を守り抜きました。日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました。」(太字は引用者)

* * *

日露戦争の勝利を讃美することの危険性については、次に考察したいと思いますが、今回はまず「明治憲法」と「国会」開設の問題を取り上げます。

自分の祖父である岸信介氏を理想視する安倍首相は、「立憲政治」の意義についてはさらりと言及しただけでしたが、日露戦争をクライマックスとした長編小説『坂の上の雲』で司馬氏が比較という手法をとおして力を込めて描いていたのは、皇帝による専制政治のもとで言論の自由がなかった帝政ロシアと、「憲法」を持ち、「国民」が自立していた日本との違いでした。

しかも、俳句の革新を行っただけでなく、新聞記者としても活躍していた正岡子規を主人公の一人としたこの長編小説では、権力におごっていた薩長藩閥政府との長く厳しい戦いをとおして、「明治憲法」が発布され、「国会」の開設に至ったことも描かれていました。

そのことは西南戦争に至る明治初期の日本を描いた長編小説『翔ぶが如く』とあわせて読むことで、いっそう明白となるでしょう。『坂の上の雲』が終わる頃から書き始められたこの長編小説では、「讒謗律(ざんぼうりつ)」や「新聞紙条例」を発布することで、江戸幕府以上に厳しく言論の自由を制限していた薩長藩閥政府の問題がくっきりと描かれているのです。

* * *

一方、多くの憲法学者や元最高裁長官が指摘しているように「憲法」に違反している可能性の高い「安全保障関連法案」を安倍内閣は推し進め、自民・公明両党も衆議院でこの法案を強行採決しました。

特徴的なのは、この法案を審議する特別委員会で、「ヤジ」を飛ばしたりして厳しく諫められた首相が、今度は国会での審議中にもかかわらず、民間のテレビ局で自説を述べるなど、「国会」の軽視がはなはだしいことです。

さらに、参議院での議論をとおして問題がより明確になってきたにもかかわらず、自民党の高村副総裁も国民の理解が「十分得られてなくても、やらなければいけない」と述べて、「国民」の意向を無視してでも、参院でも「戦争法案」を強行採決する姿勢を明確に示しています。

その一方で高村氏は、「選挙で国民の理解が得られなければ政権を失う」と話し、次の衆議院選挙で国民の審判を仰ぐ意向を示したとのことですが、それは順序が逆で、選挙を行う前に「公約」として掲げていなかったこの法案を廃案とし、改めて次の国会で議論すべきでしょう。

なぜならば、このHPでも何度も取り上げてきたように、昨年末の総選挙の前に菅官房長官は「秘密法・集団的自衛権」は、「争点にならず」と発言していました。そして自民党も「景気回復、この道しかない」というスローガンを掲げ、「アベノミクス」を前面に出して総選挙を戦っていたからです。

安倍首相も「さきの衆院選では昨年七月の閣議決定に基づき、法制を速やかに整備することを明確に公約として掲げ、国民から支持を頂いた」と、安保法案は選挙で公約済みと強調しましたが、「東京新聞」の記事が具体的に指摘したように、昨年の選挙での自民党公約では、安保法制への言及は二百七十一番目だっただけでなく、「集団的自衛権の行使容認」は見出しにも、具体的な文言にもなかったのです。

* * *

このように「憲法」と「国会」をとおして現在の日本の政治を見るとき、安倍首相などの言動は「70年談話」で語られた「アジアで最初に立憲政治を打ち立て、独立を守り抜きました」という日本の歴史を否定し、日本の民主主義を「存亡」の危機に立たせているように感じます。

このような「憲政」の危機に際して、「心静かに振り返り、その歴史の教訓の中から、未来への知恵」を学ぶためにも、これまで誤解されてきた長編小説『坂の上の雲』をもう一度丁寧に読み直す必要があると思えます。

正岡子規を主人公として、新聞『日本』を創刊した恩人・陸羯南との関わりや夏目漱石との友情をとおして『坂の上の雲』を読むとき、これまでの解釈とはまったく違った光景が拓けてくることでしょう。

* * *

残念ながら、「国民の生命や安全」に深く関わるいわゆる「戦争法案」が、9月17日に民主主義の根幹を揺るがすような方法で「強行採決」されたことにより、現在の日本は「憲法」が仮死状態になったような状態だと思われます。

それゆえ、次回からは「憲法」がなく言論の自由が厳しく制限されていた帝政ロシアで書かれた長編小説『罪と罰』が、なぜ法学部で学んだ元大学生を主人公とし、弁護士との激しい論戦が描かれているのかを考察することにします。

そのことにより日本では矮小化されて解釈されることの多い長編小説『罪と罰』が現代の日本に投げかけている問題が明らかになるでしょう。

リンク→「安倍談話」と「立憲政治」の危機(2)――日露戦争の賛美とヒトラーの普仏戦争礼賛

(2016年1月28日。改題と改訂。リンク先を変更)。