二、「季節外れの問題作」《生きものの記録》とアニメ映画《風の谷のナウシカ》

本多監督の盟友・黒澤監督は映画《ゴジラ》をすぐれた百本の映画の一つとして挙げていたが、「ゴジラ」の本場である日本でも、「ゴジラ」の哀しみや怒りは急速に忘れ去られたように思える。

「およそ将来の世界戦争においてはかならず核兵器が使用されるであろう」と指摘し、「あらゆる紛争問題の解決のための平和な手段をみいだすよう勧告する」という「ラッセル・アインシュタイン宣言」が発せられたのは、「第五福竜丸」事件の翌年七月のことであった。

この事件から強い衝撃を受けて「世界で唯一の原爆の洗礼を受けた日本として、どこの国よりも早く、率先してこういう映画を作る」べきだと考えた黒澤明監督も、映画《ゴジラ》から一年後に映画《生きものの記録》(脚本・黒澤明、橋本忍、小國英雄)を公開した*11。

この映画では、映画《ゴジラ》で古生物学の山根博士の役を見事に演じていた志村喬が、度重なる水爆実験や「核戦争」などの危険性を心配して家族とともにブラジルへ移民しようとする主人公の老人の気持ちを理解する重要な知識人の役を演じている。

一方、息子たちの強い反対にあい、裁判で準禁治産の宣告を受けたことで、精神的にも追い詰められたこの老人は工場が燃えれば息子たちもあきらめるだろうと考えて放火する。しかし、従業員たちの深い苦悩を見て自分たちだけで逃げようとしたことの非を主人公が悟る場面も描かれている。ことに、精神病院に収容された主人公が夕日を見て核戦争で燃え上がった地球とみなし、「とうとう地球が燃えてしまった!!」と叫ぶシーンは圧巻である。ドストエフスキーの研究者である私には、そこでは『罪と罰』のエピローグで描かれている「人類滅亡の悪夢」が見事に映像化されていると思えた*12。

映画《生きものの記録》が英語では《I Live In Fear》と訳され、ロシア語でも«Я живу в страхе» (私は恐怖の中で生きている)と訳されていることもあり、いまだにこの主人公の老人・喜一は「恐怖」から逃げだそうとしたと誤解されることが多い。しかし、むしろ彼は「あんなものにムザムザ殺されてたまるか、と思うとるからこそ、この様に慌てとるのです」と語り、「ところが、臆病者は、慄え上がって、ただただ眼をつぶっとる」と批判していたのである。その意味でこの老人・喜一は自然の豊かさや厳しさを本能的に深く知っていた映画《デルス・ウザーラ》の主人公の先行者的な人物であったといえるだろう。

しかし、映画《七人の侍》の翌年に公開され、三船敏郎が見事な老け役を演じていたこの映画は営業的には大失敗に終わった。映画《ゴジラ》からわずか一年の遅れで公開された黒澤映画の失敗の原因についてはいろいろと指摘されているが、その遠因には一九五三年にアメリカ大統領のアイゼンハワーが、「原子力の平和利用」を国連で表明するとともに、被爆国の日本にたいして原子力発電所の建設を促す動きを強め、それに呼応して翌年の一九五四年一月一日から読売新聞による「ついに太陽をとらえた」とする原発推進の三〇回にわたる連載が始められていたことを挙げることができるだろう。この結果、一九五四年三月三日には、「国会に初めて原子炉予算として二億円あまり」を計上するという議案が提出され、数日後には成立していたのである。

広告研究家の本間龍氏は『原発プロパガンダ』 において、一九七〇年から福島第一原子力発電所の大事故が起きる二〇一一年までの大手電力会社の広告宣伝は二兆四千億円にも及び、政府広報予算も含めればさらに数倍にも膨れあがることや、二〇一三年からは安倍政権の意向に従って原発広告が復活し、ことに原発推進派だった読売新聞が「再び記事の中でも積極的に原発再稼働を唱え」始めていることを指摘している*13。同じようなことが「第五福竜丸」事件が起きた一九五四年から翌年までの間にもすでに起きていたのである。

「原子力基本法」を成立させた日本政府は、「原子力の平和利用」を謳いながら、経済面を重視して原子力発電の育成を「国策」として進めるようになり、原子力発電の危険性を指摘する科学者を徐々に要職から追放しはじめることになる。こうして、日本が地震大国という地勢的な条件や原爆の悲惨さから目をそらして原子力大国への道を歩み出し始めた翌一九五五年の『文學界』の七月号に掲載されたのが石原慎太郎氏の小説『太陽の季節』だった。「既成道徳に対する反抗」を描いたこの小説が同じ年に第一回『文學界』新人賞を受賞するとこの作品は一躍、脚光を浴びることとなり、「太陽族」という流行語も生まれた*14。

さらに、一九五五年に「原子力潜水艦ノーチラス号」を製造した会社の社長を「原子力平和利用使節団」として招聘した読売新聞社の正力松太郎社主は、映画《生きものの記録》が公開されたのと同じ一一月からは「原子力平和利用大博覧会」を全国の各地で開催し、「原子力発電」を「国策」とするための社運を賭けた大々的なキャンペーンを行った*15。

それは福島第一原子力発電所の大事故の前に広告会社の電通などによって行われた「原子力の安全神話」を広める広告の先駆けのようなものであったといえよう。このような大々的な宣伝により日本における「核エネルギー」にたいする見方はがらりと変わり、この映画が封切りされた頃には原子力エネルギーが「第二の太陽」ともてはやされるようになり、映画《生きものの記録》は「季節外れの問題作」と見なされて興行的には大失敗に終わったのである。

このような事態に際して、一九四八年の対談で太陽熱も原子力で生まれており、原子力エネルギーは「そうひどいことでもない」と湯川秀樹博士が主張したのに対して、「高度に発達する技術」の危険性を指摘して「目的を定めるのはぼくらの精神だ。精神とは要するに道義心だ。それ以外にぼくらが発明した技術に対抗する力がない」と反論して、「原子力エネルギー」の危険性を正しく指摘していた文芸評論家の小林秀雄が、原発の推進が「国策」となると沈黙してしまったことも大きいと思われる*16。

一方、「ゴジラ映画三十年の変遷」を分析した浅井和康氏が一九七四年に公開された映画《ゴジラ対メカゴジラ》に言及して、ついには「贋者の」ゴジラが登場したと記していた*17。ましこ・ひでのり氏も一九八九年に公開された映画《ゴジラvsビオランテ》を考察して「〈憲法前文や9条の理念が邪魔で戦争が満足にできない〉といった好戦派のホンネがSFの形で露呈しているといえるのではないか」と書き、ここでは「先端技術をスマートに駆使して敵を撃破する“格好いい”自衛隊」が描かれていることを指摘している*18。

さらに、永田喜嗣氏は初期のゴジラ・シリーズでは、「文民統制」の原則が貫かれていたのに対し、《ゴジラvsビオランテ》では「ゴジラ映画初の自衛隊が人間を撃つ描写や、外国人を徹底的に悪人にし」、一九九一年に公開された《ゴジラvsキングギドラ》では、「日本企業が核ミサイル付き原潜を持つ」という設定がなされており、ゴジラ映画の右傾化であると批判した*19。

このことに言及した芹沢亀吉氏は、「ゴジラファンの間で原点回帰の傑作と評価されている」、二〇〇一年に公開された映画《ゴジラ・モスラ・キングギドラ大怪獣総攻撃》を詳細に分析して、主人公の父親が終盤で「特殊潜航艇さつま」に乗って、海中にいるゴジラの口の中に突入する場面を、特攻をかっこよく見せる映画《永遠の0》の先駆けなのだと書き、「映画自体が大ヒットしたことで後続の東宝映画が特攻を肯定的に描く事を許容する前例になってしまった」と続けている*20。

これらの指摘はなぜ本多監督が、一九七五年に公開された映画《メカゴジラの逆襲》を最後に「ゴジラ・シリーズ」から去ったかということだけでなく、なぜ宮崎駿監督が「神話の捏造」という言葉で映画《永遠の0(ゼロ)》を厳しく批判したかをも説明していると思える。

最後に注意を払っておきたいのは、一九六一年に公開された映画《モスラ》(製作:田中友幸、監督:本多猪四郎、特技監督:円谷英二)のモスラの形象に注目した小野俊太郎氏が、「幼虫モスラと王蟲(オーム)の形状の類似」などを指摘していることである*21。

しかも、一九八四年に公開された宮崎駿監督のアニメ映画《風の谷のナウシカ》が映画《モスラ》の理念を継承していることにも言及し、両者を繋ぐ働きを黒澤映画《生きものの記録》が担っていることを指摘している。本多監督が日米合作企画映画として製作したこの映画《モスラ》は一九六一年七月三〇日に公開されたが、この映画の脚本が中村真一郎、福永武彦、堀田善衛という著名な作家三人の原作『発光妖精とモスラ』(『週刊朝日』)を元にして関沢新一が脚本を書いていた。日東新聞記者である主人公の福田善一郎という名前は、これらの三人の作家の名前を組み合わせて出来ているが、ここにはシナリオを重視してたびたび共同で書いていた黒澤明と同じような姿勢が強く見られるだろう。

註

*11 西村雄一郎『黒澤明と早坂文雄――風のように侍は――』筑摩書房、二〇〇五年、七七七頁。

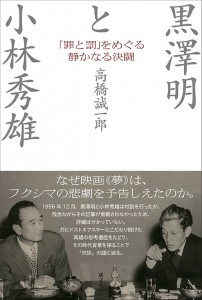

*12 高橋誠一郎『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』成文社、二〇一四年、一三二頁。

*13 本間龍『原発プロパガンダ』 岩波新書、

*14 高橋誠一郎、前掲書、一三五頁。

*15 有馬哲夫『原発・正力・CIA――機密文書で読む昭和裏面史』新潮新書、二〇〇八年参照。

*16 高橋誠一郎、前掲書『黒澤明と小林秀雄』、一〇八~一〇九頁。

*17 浅井和康「ゴジラ映画三十年の変遷」、『モスラ対ゴジラ』講談社X文庫、一九八四年、二三九頁。

*18 ましこ・ひでのり『ゴジラ論ノート』三元社、二〇一五年、一〇八頁。

*19 永田喜嗣「ゴジラ ウルトラマン 怪獣平和学入門 ~怪獣映画にみる戦争~」、市民社会フォーラム第171回学習会、二〇一六年一月二三日、ライブ配信

*20 芹沢亀吉、ツイートまとめ「『ゴジラ・モスラ・キングギドラ大怪獣総攻撃(GMK)』は本当に原点回帰映画なのかを検証してみた」二〇一六年六月二五日。

*21 小野俊太郎『モスラの精神史』講談社現代文庫、二〇〇七年、二四八~二五一頁。

(2016年11月2日、タイトルを改題)