(広島に投下された原爆による巨大なキノコ雲(米軍機撮影)。キノコ雲の下に見えるのは広島市街、その左奥は広島湾。画像は「ウィキペディア」による)

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(5)――ムィシキン公爵と「狂人」とされた「軍人」

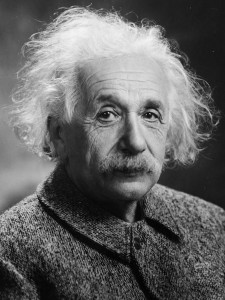

『ヒロシマわが罪と罰――原爆パイロットの苦悩の手紙』(筑摩書房)には、水爆などが使用される危険性を指摘して戦争の廃絶を目指した「ラッセル・アインシュタイン宣言」を1955年に発表していたバートランド・ラッセルの「まえがき」も収められていました。

ラッセルはその「まえがき」を次のように書き始めています。少し長くなりますが引用して起きます。

「イーザリーの事件は、単に一個人に対するおそるべき、しかもいつ終わるとも知れぬ不正をものがたっているばかりでなく、われわれの時代の、自殺にもひとしい狂気をも性格づけている。先入観をもたない人間ならば、イーザリーの手紙を読んだ後で、彼が精神的に健康であることに疑いをいだくことのできる者はだれもいないであろう。従って私は、彼のことを狂人であると定義した医師たちが、自分たちが下したその診断が正しかったと確信していたとは、到底信ずることができない。彼は結局、良心を失った大量殺戮の行動に比較的責任の薄い立場で参加しながら、そのことを懺悔したために罰せられるところとなった。…中略…彼とおなじ社会に生きる人々は、彼が大量殺戮に参加したことに対して彼に敬意を示そうとしていた。しかし、彼が懺悔の気持ちをあらわすと、彼らはもちろん彼に反対する態度にでた。なぜならば、彼らは、彼の懺悔という事実の中に行為そのもの〔原爆投下〕に対する断罪を認めたからである」。

* *

「あとがき」を書いたユンクによれば、イーザリー少佐は「広島でのあのおそるべき体験の後、何日間も、だれとも一言も口をきかなかった」ものの、戦後は「過去のいっさいをわすれて、ただただ金もうけに専心し」、「若い女優と結婚」してもいました。

しかし、私生活での表面的な成功にもかかわらず、イーザリー少佐は夜ごとに夢の中で、「広島の地獄火に焼かれた人びとの、苦痛にゆがんだ無数の顔」を見るようになり、「自分を罪を責める手紙」や「原爆孤児」のためのお金を日本に送ることで、「良心の呵責」から逃れようとしたのですが、アメリカ大統領が水爆の製造に向けた声明を出した年に自殺しようとしました。

自殺に失敗すると、今度は「偉大なる英雄的軍人」とされた自分の「正体を暴露し、その仮面をひきむく」ために、「ごく少額の小切手の改竄」を行って逮捕されます。しかし、法廷では彼には発言はほとんど許されずに、軽い刑期で出獄すると、今度は強盗に入って何も取らずに捕まり、「精神」を病んだ傷痍軍人と定義されたのです(ロベルト・ユンク「良心の苦悩」)。

* *

このようなイーザリー少佐の行為は、「敵」に対して勝利するために、原爆という非人道的な「大量殺人兵器」の投下にかかわった「自分」や「国家」への鋭い「告発」があるといえるでしょう。

イーザリー少佐と手紙を交わしたG・アンデルスは、核兵器が使用された現代の重大な「道徳綱領」として「反核」の意義を次のように記しています。「いまやわれわれ全部、つまり“人類”全体が、死の脅威に直面しているのである。しかも、ここでいう“人類”とは、単に今日の人類だけではなく、現在という時間的制約を越えた、過去および未来の人類をも意味しているのである。なぜならば、今日の人類が全滅してしまえば、同時に、過去および未来の人類も消滅してしまうからである。」(55頁)。

さらに、ロベルト・ユンクも「狂人であると定義」されたイーザリー少佐の行為に深い理解を示して「われわれもすべて、彼と同じ苦痛を感じ、その事実をはっきりと告白するのが、本来ならば当然であろう。そして、良心と理性の力のことごとくをつくして、非人間的な、そして反人間的なものの擡頭と、たたかうべきであろう」と書き、「しかしながら、われわれは沈黙をまもり、落ちつきはらい、いかにも“分別を重ねつくした”かのようなふりをしているのである」と続けているのです(264-5頁)。

* *

これらの記述を読んでドストエフスキーの研究者の私がすぐに思い浮かべたのは、「殺すなかれ」という理念を語り、トーツキーのような利己的で欲望にまみれた19世紀末のロシアの貴族たちの罪を背負うかのように、再び精神を病んでいったムィシキンのことでした。

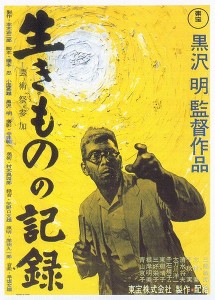

この長編小説を映画化した黒澤映画《白痴》を高く評価したロシアの研究者や映画監督も主人公・亀田の形象にそのような人間像を見ていたはずです。

文芸評論家の小林秀雄氏も1948年の8月に行われた物理学者・湯川秀樹博士との対談「人間の進歩について」では、「私、ちょうど原子爆弾が落っこったとき、島木健作君がわるくて、臨終の時、その話を聞いた。非常なショックを受けました」と切り出し、こう続けていたのです。

「人間も遂に神を恐れぬことをやり出した……。ほんとうにぼくはそういう感情をもった」。

それにたいして湯川が太陽熱も原子力で生まれていることを指摘して「そうひどいことでもない」と主張すると、「高度に発達する技術」の危険性を指摘しながら、次のように厳しく反論していました。

「目的を定めるのはぼくらの精神だ。精神とは要するに道義心だ。それ以外にぼくらが発明した技術に対抗する力がない」(拙著『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』成文社、139頁)。

* *

湯川博士との対談を行った時、小林氏は日本に落とされた原爆が引き起こした悲惨さを深く認識して、水爆などが使用される危険性を指摘して戦争の廃絶を目指して平和のための活動をすることになるアインシュタインと同じように考えていたと思えます。

しかし、1965年に数学者の岡潔氏と対談で哲学者ベルグソン(1859~1941)と物理学者アインシュタイン(1879~1955)との議論に言及した小林氏は、「アインシュタインはすでに二十七八のときにああいう発見をして、それからあとはなにもしていないようですが、そういうことがあるのですか」ときわめて否定的な質問をしているのです(『人間の建設』、新潮文庫、68頁)。

この時、小林秀雄氏は「狂人であると定義」されたイーザリー少佐に深い理解を示したロベルト・ユンクが書いているように、かつて語っていた原水爆の危険性については「沈黙をまもり、落ちつきはらい、いかにも“分別を重ねつくした”かのようなふりをしている」ように思われます。

トーツキーのようなロシアの貴族の行為に深い「良心の呵責」を覚えたムィシキンをロゴージンの「共犯者」とするような独自な解釈も、小林氏のこのような「良心」解釈と深く結びついているようです。

リンク→

小林秀雄の『罪と罰』観と「良心」観

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(4)

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(3)

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(2)

「小林秀雄の良心観と『ヒロシマわが罪と罰』」(1)