『永遠の0(ゼロ)』の第2章で百田氏は長谷川に、「あの戦争が侵略戦争だったか、自衛のための戦争だったかは、わしたち兵士にとっては関係ない」と語らせていました。

しかし、政治家や高級官僚が決めた「国策」に対してその問題点をきちんと考えることをせずに、「わしたち兵士にとっては関係ない」として「考えること」を放棄し、「国策」に従順に従ったことが、満州や中国、韓国だけでなく、ガダルカナルや沖縄、さらに広島と長崎の悲劇を生んだのではないでしょうか。

若い頃に学徒動員で満州の戦車部隊に配属された作家の司馬遼太郎氏は、「日露戦争が終わると、日本人は戦争が強いんだという神秘的な思想が独り歩きした。小学校でも盛んに教育が行われた」とことを証言しています。そして、自分もそのような教育を受けた「その一人です」と語った司馬氏は、「迷信を教育の場で喧伝して回った。これが、国が滅んでしまったもと」であると分析していました(「防衛と日本史」『司馬遼太郎が語る日本』第5巻)。

こうして司馬氏は、「愛国心」を強調しつつ、「国家」のために「白蟻」のように勇敢に死ぬことを青少年に求める一方で、このような「国策」を批判した者を「非国民」として投獄した戦前の教育観を鋭く批判していたのです。

* *

文芸評論家の小林秀雄は一九三九年に書いた「歴史について」と題する『ドストエフスキイの生活』の序で、「歴史は決して繰返しはしない。たゞどうにかして歴史から科学を作り上げようとする人間の一種の欲望が、歴史が繰返して呉れたらどんなに好都合だらうかと望むに過ぎぬ」と記して、科学としての歴史的方法を否定していました〔五・一七〕。

しかし、人が一回しか生きることができないことを強調したこの記述からは、一種の「美」は感じられますが、親から子へ子から孫へと伝えられ、伝承される「思想」についての認識が欠けていると思われます。

たとえば、絶大な権力を一手に握ったことで「東条幕府」と揶揄された東条英機内閣で商工大臣として満州政策にも関わっていた岸信介氏は、首相として復権した1957年5月には「『自衛』のためなら核兵器を否定し得ない」とさえ国会で答弁して、「放射能の危険性」と「核兵器の非人道性」を世界に訴えることなく、むしろその「隠蔽」に力を貸していたのです。

そのような祖父の岸氏を敬愛する安倍首相は戦前の日本を高く評価しているばかりでなく、岸内閣の元で進められた「原子力政策」を福島第一原子力発電所事故の後でも継続しようとしており、安倍政権が続くと満州事変から太平洋戦争へと突入した戦前の日本と同じ悲劇が「繰り返される」危険性が高いと思われるのです。

過去を美しく描いて「過去の栄光」を取り戻そうとするだけでは、問題は何も解決できません。今回は「核兵器」の限定使用の危険性が高まっている現在の状況を踏まえて、「平和学」的な意味での「積極的平和主義」の視点から、日本の「自衛隊」が何をすることが世界平和にもっとも効果的かを考察することにします。

* 「『終末時計』残り3分に」 *

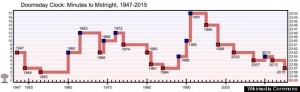

まず注目したいのは、アメリカの科学誌『原子力科学者会報』が、2015年01月22日に、核戦争など人類が生み出した技術によって世界が滅亡する時間を午前0時になぞらえ、残り時間を「0時まであと何分」という形で象徴的に示す「終末時計」が、再び残り3分になったと発表したことです。

このことを伝えた「The Huffington Post」紙は、コストや安全性、放射性廃棄物、核兵器への転用への懸念などをあげて「原子力政策は失敗している」ことを強調し、核廃棄物に関する議論などを積極的に行うよう求めています。

1947年に創設された終末時計は東西冷戦による核戦争の危機を評価の基準として、当初は「残り7分」に設定されていましたが、ソ連も原爆実験に成功した1949年からは「残り3分」に、米ソで競うように水爆実権が繰り返されるようになる1953年1960年までは最悪の「残り2分」となりました(下の表を参照)。

その後、核戦争が勃発する寸前にまで至った「キューバ問題」を乗り越えたことから「終末時計」は「残り12分」に戻ったものの、アメリカ・スリーマイル島原発事故やチェルノブイリ原発事故で状況が悪化した「終末時計」は、ようやくアメリカとソ連が戦略兵器削減条約に署名した1991年に「残り17分」にまで回復しました。

ソ連が崩壊したことで冷戦が解消されたことでしばらくはそこに留まったのですが、皮肉なことにソ連が崩壊してアメリカが唯一の超大国となったあとで時計の針が再び前に動き、「福島第一原発の事故後の2012年には終末まで5分に進められた」。そして、今回は悪化する地球環境問題などを踏まえて、1949年と同じ「残り3分」にまで悪化しているのです。

* *

『永遠の0(ゼロ)』で百田氏は「もちろん戦争は悪だ。最大の悪だろう」と語った長谷川に、「だが誰も戦争をなくせない」と続けさせていました。

たしかに、これまでの人類の歴史には戦争が絶えることはありませんでした。しかし、「終末時計」の時刻が示している事態は、「武力」では何も根本的な解決ができないことを何よりも雄弁に物語っているだけでなく、「核兵器」が用いられるような戦争がおきれば、《生きものの記録》の主人公が恐れたように地球自体が燃え上がってしまうということです。

一方、アメリカ軍に「平和」の問題を預けていた日本政府は冷戦という状況もあり、これまでは「核兵器の廃絶」に積極的には動いてきませんでした。このことが世界における「放射能」の危険性の認識が深まらなかった一因だと思われます。

また、今日の「日本経済新聞」(デジタル版)は、「日本の火山、活動期入りか 震災後に各地で活発」との見出しで、「国内の火山活動が活発さを増している」ことを報じています。

それゆえ私は、「自衛隊」が世界で尊敬される組織として存在するためには、「防衛力」は、自国を「自衛することができるだけの力」にとどめて、巨大な自然災害から「国民」を守るだけでなく、広島や長崎における「放射能」被害の大きさ学んでそれを世界に伝える「部隊」を設立して、世界各国の軍関係者への広報活動を行うべきだと考えています。

* *

むろん、このようなことは沖縄の住民など「国民の声」を聞く耳を持たないばかりでなく、地球を創造し日本列島を地殻変動で形成するなど、人間の科学力では予知し得ないような巨大なエネルギーを有している「自然への畏怖の念」も感じられない安倍政権では一笑にふされるだけでしょう。

しかし、現在の地球が置かれている状況を直視するならば、「核の時代」では戦争が地球を滅ぼすという「平凡な事実」をきちんと認識して、核兵器の廃絶と脱原発への一歩を「国民」が勇気を持って踏み出す時期に来ていると思います。