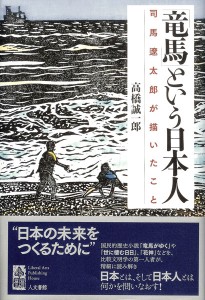

(イワン・クラムスコイ作「見知らぬ女」(1883年)。アンナ・カレーニナをイメージしたものとも言われている。図版は「ウィキペディア」より)

はじめに

前回はトルストイが長編小説『白痴』の主人公ムィシキンを「その値打ちを知っている者にとっては何千というダイヤモンドに匹敵する」ときわめて高く評価していたことを確認しました。

この評価は、『永遠の良人』論や「『未成年』の独創性について」(1933)などの初期の論考において、トルストイやバルザックの小説との比較をとおして、ドストエフスキー作品における凝縮されたともいえる独特の時間の認識や「告白体」の深い考察を行い、近代的な知識人の苦悩や自意識の問題を考察していた文芸評論家の小林秀雄の「『白痴』についてⅠ」(1934)を考察する上でも重要でしょう。

なぜならば、日本は1933年に国際連盟を脱退して孤立を深める一方で、滝川事件などが起きて知識人に対する弾圧が強められていましたが、この翌年に書かれた『白痴』論で小林秀雄は主人公の孤独や憂愁を浮き上がらせる一方で、家族や社会の問題を解体していたとも思えるからです。

ただ、小林秀雄という評論家は、広いフランス文学の知識をも踏まえてドストエフスキーを論じていたばかりではなく、戦後は本居宣長などの深い考察をも行っています。筆者にはまだそれらをも視野に入れて論じることができないので、ここではドストエフスキーの作品と素手で格闘した小林的な手法で、小林秀雄の『白痴』論を分析することにします。

1,「車中での出会い」

「『罪と罰』についてⅠ」(1934)の冒頭で小林秀雄は、「重要な事は、告白体といふ困難な道からこの広大な作品を書かうと努めたほど、ラスコオリニコフといふ人物が作者に親しい人物であつたといふ事である」と記しています。

そして、シベリアにおけるラスコーリニコフの「更生」を否定するとともに、「ドストエフスキイは遂にラスコオリニコフ的憂愁を逃れ得ただらうか」と読者に問いかけた小林は、「来るべき『白痴』はこの憂愁の一段と兇暴な純化であつた。ムイシュキンはスイスから還つたのではない、シベリヤから還つたのである」という解釈を示して『罪と罰』論を結んでいました(傍線引用者、『小林秀雄全集』第6巻、新潮社、1967年、62~63頁。以下、全集第6巻からの引用に際しては旧漢字を新漢字になおすとともに、本文中の〔〕内に頁数をアラビア数字で示した)。

ただ、「『白痴』についてⅠ」でムィシキンがスイスから帰国する列車で考えていたことに言及して、「詮索するにも及ぶまい。当人が『これから人間の中に出て行く』と言つてゐるのだから、この男には過去なぞないのだらう」と断定した小林は「ムイシュキンは、汽車の中で、独り言を繰返す」とも記しています〔傍線引用者、299〕。

しかし、『これから人間の中に出て行く』という言葉は独り言ではなく、エパンチン家の令嬢たちにマリーと子供たちの逸話を説明した後で語られた言葉であり、ムィシキンは「ぼくは自分の仕事を誠実に、しっかりとやり遂げようと決めました」と続けていたのです(第1部第6章)。

つまり、スイスでの治療をほぼ終えたムィシキン公爵が混沌としている祖国に帰国する決意をしたのは、母方の親戚の莫大な遺産を相続したとの知らせに接したためであり、ドストエフスキーはムィシキンが遺産についてエパンチン将軍に告げようとしながら何度も遮られた場面を描いていました。こうして、ドストエフスキーは小説の冒頭で思いがけず莫大な遺産を相続した二人の主人公の共通性を描くとともに、その財産をロシアの困窮した人々の救済のために用いようとした若者と、その大金で愛する女性を所有しようとした若者の友情と対立をとおして、彼らの悲劇にいたるロシア社会の問題を浮き彫りにしていたのです。

しかし、冒頭の場面の重要な意味を見逃していた小林は、「『白痴』についてⅠ」第3章の冒頭で「ムイシュキンの正体といふものは読むに従つていよいよ無気味に思はれて来る」と書き、簡単な筋の紹介を行っていますが、そこにはいくつも問題と思われる解釈の個所があるので、下線をひいた形で引用しておきます。

「ムイシュキン公爵は子供の時癲癇にかゝつて以来、廿六の歳まで精神病院の患者であつたが、半ば健康を取戻してペテルブルグに帰つて来ると、捨てられた商人の妾ナスタアシャと将軍の娘アグラアヤと同時に恋愛関係に落ち、彼は二人の女に同じ様に愛を誓う」〔傍線引用者、87〕。

ここでムィシキンを病人として強調した小林は、ナスターシヤを「捨てられた商人の妾」としていますが、名門貴族の家柄の出であったナスターシヤは、両親が火災で亡くなって孤児となったあとで隣村の貴族のトーツキーに養育されたのですが、少女趣味のあった彼によって無理矢理に妾にさせられていたのです。

テキストという「事実」から目をそらして自分の主観で『白痴』を解釈することで、小林秀雄は少女にたいして性的な暴行を加えた特権階級としての貴族であるトーツキーの権力を笠に着た身勝手で理不尽な行動については何も言及しなかったばかりでなく、被害者のナスターシヤの異常性やムィシキンの病気を強調していたのです。

小林が『白痴』に描かれているこれらの人間関係を歪めた形で紹介しているのは、華族制度が存在していた当時の日本では、貴族のトーツキーの身勝手さを批判することが日本の体制批判と見なされることを恐れたためでもあるでしょう。

この意味で興味深いのは、農村に暮らす貴族の主人公のリョーヴィンと青年将校のヴロンスキーの生き方を比較することで、当時の貴族社会の負の側面を浮き彫りにしたトルストイの『アンナ・カレーニナ』でも、兄の浮気によって崩壊の危機に瀕していた兄夫婦を和解させるためにモスクワを訪れていた主人公のアンナが、母親を出迎えるためにペテルブルグから到着した列車の車内に乗りこんだ青年将校のヴロンスキーに、惚れられてしまうという物語の発端が描かれていることです。

トルストイが長編小説『白痴』を高く評価していたことを考慮するならば、主要な人物が汽車の車中で出会うというこのシーンは、『白痴』の冒頭のシーンと深い関わりがあることは十分に考えられるでしょう。実際、ナスターシヤがロゴージンの激しい情念のゆえに殺害されたのと同じように、アンナもヴロンスキーの激しい情熱に負けて家族を捨てて恋に走り、ついには近代文明の象徴ともいえる列車に飛び込んで自殺をしてしまうことになるのです。

ソ連の研究者フリードレンデルはナスターシヤとアンナだけでなく、ムィシキンとリョーヴィンの類似性にも注意を促していたビャールイの論文を紹介しながら、二つの長編小説を詳しく考察しています。Фридлендер, Г.М., Достоевский и Лев Толстой //Достоевский и миравая литература, Москва, Художественная литература, 1979.С.185-188.)。

2,「シベリヤから環った」主人公

すこし『白痴』から話が逸れましたが、しかし、『これから人間の中に出て行く』という言葉は独り言ではなくエパンチン家の令嬢たちにスイスでのマリーと子供たちの逸話を説明した後で語られた言葉を独り言と説明し、どこから戻ったかを重要視しなかった小林の記述は、多くの問題を孕んでいます。

なぜならば、スイスではなくシベリアから帰還したことになると、ムィシキンが治療を受けていたスイスの村で体験したマリーのエピソードがなくなり、判断力がつく前に妾にされていたナスターシヤの心理や行動を理解することが難しくなります。さらに、ムィシキンが西欧で見たギロチンによる死刑の場面もなくなり、『白痴』における主要なテーマの一つである「殺すなかれ」というイエスの言葉と、近代西欧文明の批判が読者の視界から抜け落ちてしまうことになるからです。

しかも、「『白痴』についてⅠ」で、「周知の事だが、作者はこの主人公を通じて、自分の二つの異常な生活経験を、熱烈に表現してゐる」として、癲癇の発作とともに死刑体験とを挙げていた小林秀雄は〔90~91〕、戦後に書いた「『白痴』についてⅡ」(1952~53)でも「この死刑の話は、執拗に、三通りの違つた形で繰返し語られ、恰も、作品の主音想(ライト・モチフ)が鳴るのを聞くやうだ」とし、「ギロチンが落ちて来る一分間前の罪人の顔を描いてはどうか」という「三番目の話は、ムイシュキンがアグラアヤの為に思ひ附いた画題の話である」と続けています〔傍点引用者、281~2〕。

しかし、よく知られているようにムィシキンが画題を提案したのはエパンチン家の三女アグラーヤにではなく、絵の才能のある次女のアデライーダに対してでした(第1部第5章)。アグラーヤたちが父親に対して批判的だったのは、それまでナスターシヤを妾としていた裕福なトーツキーから自分の娘との結婚を望まれると、エパンチン将軍が自分の出世のために長女のアレクサンドラに年齢の離れた中年男との愛のない結婚を強いたばかりでなく、莫大な持参金を付けてエパンチン将軍の秘書のガーニャにナスターシヤを払い下げようとする策謀をトーツキーとともに進めていたからだったのです。

小林秀雄が姉妹の名前を取り違えたことは、彼が三人姉妹の関係にはほとんど関心をはらっていなかったことを示しているでしょう。つまり、小林の『白痴』論では「創作ノート」や手紙などが自分の解釈に沿った形で引用されており、きちんと原作のテキストを読む努力がなされていない感が強いのです。

そして『白痴』についてⅠ」において『白痴』の結末の異常性を強調した小林秀雄は、「悪魔に魂を売り渡して了つたこれらの人間」によって「繰り広げられるものはたゞ三つの生命が滅んで行く無気味な光景だ」と記していたのです〔傍線引用者、100~103〕。(「長編小説『白痴』における病いとその描写――小林秀雄の『白痴』論をめぐって」『世界文学』第117号、2013年参照)。

一方、ムィシキンがアデライーダに画題を提案したギロチンのテーマからは、トルストイが描いたパリの広場での公開死刑執行の記述が連想させられます。

実は、黒澤映画《白痴》における亀田(ムィシキン)が語った死刑囚の眼についての描写には、ドストエフスキー自身の死刑体験だけでなく、フランス軍に占領されたモスクワで襲われたロシア人の女性を守ろうとして捕らえられ、簡単な裁判で有罪とされて死刑場に連行されたピエール・ベズーホフの見た死刑囚たちの眼の描写が反映されているのです。

すなわち、刑場に引きだされたピエールは、最初の二人が引き立てられた際には「これから起こることを見ないために顔をそむけた」と描かれています。そして、「次の二人が引き立てられた。やはり同じような目で、この二人もみんなを見つめ、空しく、目だけで、黙ったまま、助けを求めていた」。次の若い工場労働者は兵士に「手を触れられたとたんに、怯えて跳びすさり、ピエールにしがみついた」が、「ピエールは身震いして、彼をふりほどいた」が、柱のそばに立たされた若い労働者は「ほかの者たちと同じく目隠しをされるのを待ちながら、撃たれて傷ついたけもののように、光る目で自分のまわりを見まわして」おり、一方の「ピエールはもう顔をそむけ、目を閉じる気がしなかった」と描かれているのです。

このことを思い起こすならば、黒澤映画《白痴》はトルストイの『戦争と平和』の世界観も反映しているといえるでしょう。

3,ドストエフスキーの『アンナ・カレーニナ』観

ドストエフスキーは『作家の日記』においてトルストイの『アンナ・カレーニナ』をきわめて高く評価する一方で、リョーヴィンの戦争観を厳しく批判していました。

この長編小説については、稿を改めてきちんと考察しなければならないと思いますが、ここでは露土戦争とドストエフスキーのトルストイ観という視点から少し言及しておきたいと思います。

なぜならば、トーツキーに騙されて失恋した彼の友人がコーカサスの戦線へと志願してクリミアで戦死したという『白痴』に描かれている小さなエピソードと、アンナが自殺した後にヴロンスキーが私費を投じて義勇軍を創設して戦争にむかうという記述に、二つの作品の類似性とともに作者の戦争観の違いを感じているからです。(『白痴』における『椿姫』の役割については、いずれこのホームページにも掲載したいと思いますが、差し当たっては拙著『黒澤明で「白痴」を読み解く』、84~88頁参照)。

ドストエフスキーは1877年の『作家の日記』で、「『アンナ・カレーニナ』は芸術作品としては、まさに時宜を得てさっと現われた完成された作品であって、現代のヨーロッパ文学中、何ひとつこれと比べることができないような作品である。第二に、これはその思想的内容から言って、何ともロシア的なものである。われわれ自身と血でつながっているものである」とこの長編小説を高く評価しています(川端香男里訳、『作家の日記』、新潮社、1980年、118-9頁)。

しかし、1876年の『作家の日記』6月号でドストエフスキーは、東ローマ帝国の皇都(ツァーリグラード)であったギリシア正教の聖地コンスタンチノープル(現在のイスタンブール)が、「正教の指導者、正教の保護者かつ保存者として」のロシアのものになるだろうと記していました。

それゆえ、主人公のリョーヴィンが次のように語る箇所を引用したドストエフスキーはトルコによる大量虐殺を指摘しながら、次のような考えをそれは「復讐」ではないと厳しく批判しているのです。

「……自分の兄をもふくむ数十人の人びとが、首都からやって来た何百人かの口達者な義勇兵たちの話を根拠にして、民衆の意志と思想とを表現しているのは、新聞と、それから自分たちであると揚言する権利をもっているという考えには、彼はとうてい同意することはできなかった。しかもその思想たるや、復讐と殺人とによって表現されるものではないか。」

さらにドストエフスキーはトルストイがリョーヴィンの思いを、「向こうの、別の半球で何が起こっていようと、ぼくには何の関係があるのだ。スラヴ民族の迫害に対しては直接的な感情はないし、あるはずもない。なぜなら私は何も感じないからだ」と描いていることを強調して、「社会の教師」であるトルストイは、「何を私たちに教えようというのだろうか」と厳しく詰問しています。

たしかに、ドストエフスキーが引用した箇所からは、リョーヴィンの無力感さえ漂よってくるようで、この二つ記述を比較するとトルコの圧制下に苦しむスラヴの民衆への連帯を呼びかけたドストエフスキーの言葉の方が説得力を持っていると感じる読者もいると思います。

しかし、私はそこに激しい近代戦が行われたクリミア戦争に参戦していたトルストイと、戦争の悲惨さを体験していなかったドストエフスキーとの違いを感じ、苦渋に満ちたリョーヴィンの思いからは、後に日露戦争を批判するようになるトルストイ自身の苦悩をすら感じるのです。

強いていうならば、リョーヴィンの苦悩は司馬遼太郎の長編小説『坂の上の雲』の終章「雨の坂」で描かれているような、悲惨な近代戦が行われた日露戦争を辛うじて勝利に導いた後で、僧侶になろうとした海軍参謀・秋山真之の苦悩に通じているといえるかもしれません。

そしてそれは日露戦争のあとで、ヤースナヤ・ポリャーナにトルストイを訪ねた徳冨蘆花の思いとも重なっているでしょう。

『作家の日記』を訳した川端香男里氏は、ここで論じられている露土戦争の結果について、「イギリスの干渉にもかかわらず、一八七八年三月のサン・ステファノ条約で、セルビア、モンテネグロ、ルーマニア、ブルガリアの独立が承認された。しかもその後、ちょうど日清戦争後、日本が三国干渉で苦杯をなめたのと似た状況がロシアにも起き、一八七八年六月のベルリン会議でロシアは大幅な譲歩を強いられることになる」と説明しています。

28日に行われる日本トルストイ協会での講演では、長編小説『戦争と平和』をとおして、『坂の上の雲』や『翔ぶが如く』などの司馬作品における日本の近代化と戦争の考察に迫りたいと考えています。

関連記事

ドストエフスキーとトルストイⅠ――『虐げられた人々』とその時代

ドストエフスキーとトルストイⅡ――『死の家の記録』と『罪と罰』をめぐって

(2015年12月13日、図版とリンク先を追加)