もうすぐ「ロシア文学研究」の授業が始まります。

昨年度の講義では国際シンポジウムのテーマともなった『白痴』を中心的に考察しました。西欧文学からの影響も強く見られる作品なので難しいかと思われましたが、思いがけず好評でした。

残念ながら、日本では『白痴』の主人公の一人であるナスターシヤを「この作者が好んで描く言はば自意識上のサディストでありマゾヒストである」と規定した文芸評論家・小林秀雄の『白痴』解釈がいまだに強い影響力を保っています。

しかし、ロシアもまたキリスト教国であり、西欧の文学から強い影響を受けたドストエフスキーはこの作品でも『ドン・キホーテ』や『椿姫』などに言及しています。それらの作品や『レ・ミゼラブル』との関連をとおしてこの作品を分析するとき、浮かび上がってくるのはパワハラや「噂」などで苦しめられた女性の姿なのです。

それゆえ講義では。黒澤映画《白痴》なども紹介することで、小林秀雄が「悪魔に魂を売り渡して了つた」と批判した主人公のムィシキンは、「殺すなかれ」というイエスの理念を伝えようとしていた若者だったことを明らかにしました。

* *

それゆえ、今年も同じく『白痴』を扱おうかとも考えましたが、結局、『白痴』をも視野に入れながら『罪と罰』を中心に考察することにしました。1866年に「憲法」のないロシア帝国で発表された『罪と罰』で描かれている個人や社会の状況は、現代の日本を先取りするように鋭く深いものがあるからです。

たとえば、ドストエフスキーは1862年に訪れたロンドンでは、ロシアの農奴よりもひどいと思われる労働者の生活や発生していた環境汚染を目撃していました。それらの状況は『罪と罰』における大都市サンクトペテルブルグの描写にも反映されているのです。

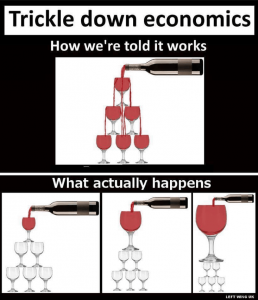

合法的に行われていた高利貸しの問題が殺人の原因になっていることはよく知られていますが、この長編小説では悪徳弁護士のルージンが述べる現在のトリクルダウン理論に近い考えも、登場人物の議論をとおして厳しく批判されています。

そして、ドストエフスキーは『罪と罰』の主人公にナポレオン三世が記したのと同じような「非凡人の理論」を語らせていますが、社会ダーウィニズムを理論的な根拠にした「弱肉強食の思想」と「超人思想」などはすでに当時の西欧社会を席巻しており、後にヒトラーはこの考えを拡大して「非凡民族の理論」を唱えることになるのです。

こうして、19世紀に書かれた『罪と罰』は、時代を先取りし、現代につながるような思想的な問題をも都市の描写や主人公と他者との対話、さらに主人公の夢などをとおして描き出していたのです。

* *

私が『罪と罰』と出会った当時はベトナム戦争が続いて価値が混迷し、日本では反戦を訴えていた過激派が互いに激しい内ゲバを繰り返して死者も出るようになっていました。その一方で激しい言論弾圧も行われていた隣国の韓国では、朝鮮戦争時の日本と同じように、ベトナム戦争による戦争特需が生まれていたのです。

残念ながら最初に『罪と罰』と出会った頃の現在の日本は軍事政権下の韓国の状況に似て来たように見えます。地球の温暖化や乱立する原発などが状況をより難しくしています。

しかし、ドストエフスキーはロシア帝国だけでなく、おおくの西欧初校も抱えていた多くの矛盾を長編小説という方法で考察し、その矛盾に満ちた世界を改善しようとしていました。

→ 三浦春馬が“正義”のために殺人を犯す青年を熱演!

舞台「罪と罰 …プレビュー 2:44

* *

また、プーシキンやトルストイの作品などを学ぶことはロシアの歴史や社会を知ることになります。一方、ロシア文学の受容を考察することは、日本の歴史や社会をより深く知ることにもつながります。

ここでは初めての邦訳者・内田魯庵や批評家・北村透谷、そして『罪と罰』を深く研究することで長編小説『破戒』を書き上げた島崎藤村など明治の文学者たちの視点で『罪と罰』を読み解くことにより、差別や法制度の問題にも迫ります。

そして、「平民主義者」から「帝国主義者」へと変貌した徳富蘇峰の「教育勅語」観や「英雄史観」にも注目しながら、「立憲主義」が崩壊する一年前に小林秀雄が書いた『罪と罰』の特徴を分析することで、現代にも通じるその危険性を明らかにすることができるでしょう。

* *

講義概要

この講義では近代日本文学の成立に大きな役割を果たしたロシア文学をドストエフスキーの『罪と罰』を中心に、ロシア文学の父と呼ばれるプーシキンの作品やトルストイの『戦争と平和』などを世界文学も視野に入れながら映像資料も用いて考察する。

具体的には比較文学的な手法によりシェイクスピアの戯曲やゲーテの『若きヴェルテルの悩み』、ディケンズの『クリスマス・キャロル』、そしてユゴーの『レ・ミゼラブル』と『罪と罰』との深い関わりを明らかにする。そのうえで『罪と罰』の筋や人物体系の研究の上に成立している島崎藤村の長編小説『破戒』などを具体的に分析することで、近代日本文学の成立とロシア文学との深い関わりを示す。

さらに、ドストエフスキーとほぼ同時代を生きた福沢諭吉の「桃太郎盗人論」や芥川龍之介の短編「桃太郎」と『罪と罰』の主人公の「非凡人の理論」を比較し、手塚治虫や黒澤明、さらに宮崎駿の作品とのかかわりを考察することで、『罪と罰』の現代的な意義を明らかにする。 (ロシア語の知識は必要としない)。