(↑ 画像をクリックで拡大できます ↑)

〔四六判上製 216頁/定価:1,944円(税込み)〕

(↓ 青い字をクリックするとリンク先に飛びます)

第一部 冷戦の時代とゴジラの変貌

――映画《ゴジラ》から《シン・ゴジラ》へ

第二部 ナショナリズムの台頭と「報復の連鎖」

――『永遠の0(ゼロ)』の構造と隠された「日本会議」の思想

第三部 「人類滅亡の悪夢」の克服と自然の輝き

――映画《夢》と映画《風立ちぬ》を中心に

(↑ 画像をクリックで拡大できます ↑)

〔四六判上製 216頁/定価:1,944円(税込み)〕

(↓ 青い字をクリックするとリンク先に飛びます)

第一部 冷戦の時代とゴジラの変貌

――映画《ゴジラ》から《シン・ゴジラ》へ

第二部 ナショナリズムの台頭と「報復の連鎖」

――『永遠の0(ゼロ)』の構造と隠された「日本会議」の思想

第三部 「人類滅亡の悪夢」の克服と自然の輝き

――映画《夢》と映画《風立ちぬ》を中心に

序章 風車と水車のある光景

一、映画《モスラ》から《風の谷のナウシカ》へ

アニメ映画《風の谷のナウシカ》の冒頭では、「人口五〇〇人足らずの平和な農業共同体」である「風の谷」を吹く清浄な風が、大国トラキアの巨大な飛行機が運んできた腐海からの胞子や巨大な昆虫によって乱されるシーンが描かれている。

「火の七日間」と「巨神兵」による「最終戦争」によって科学文明が終わってから一〇〇〇年後の世界が描かれているこの映画と映画《モスラ》との映像的な類似性について、研究者の小野俊太郎は次のように指摘している。

「この二つの作品には、すぐに目につく類似点が多い。幼虫モスラと王蟲(オーム)の形状の類似だけではなく、成虫モスラとウシアブのふんわりとした飛行、腐海(ふかい)の毒と放射能の働きの類比は明白だし、暴走するイモ虫、巨大な繭と熱による孵化、巨大な胞子植物、怪異と意思疎通する少女、といった点も似ている。タイトルバックで神話が碑文や絵巻といった映像でされるのも共通している」*1。

そして、「風」の流れに注意を促して「問題となるのは、ナウシカが住んでいる『風の谷』で、ここには『モスラ』における日本とインファント島問題そのものが拡大して投影されている」と指摘した小野は、「ここに接合されているのは、黒澤明が『生きものの記録』(一九五五)で突きつけた、気流の関係で死の灰が寄ってくる風の谷間に暮らす日本である」と続けている*2。

実際、《風の谷のナウシカ》は核戦争後に発生した「腐海の森」から発生する有毒ガスで、生き残った人々の生存も危うくなる中で、「土壌の汚れ」の原因を突き止めようとする少女ナウシカの活躍を描いているが、《生きものの記録》でも核実験による「死の灰」や核戦争の恐怖からブラジルへの移住という行動を起こそうとした主人公の老人(三船敏郎)が、精神病院の窓に映った夕日を見て「とうとう地球が燃えてしまった」と叫ぶ場面が描かれていた。

二、「王蟲」の子供が殺される夢と「やせ馬が殺される夢」

《風の谷のナウシカ》では、夢の中でナウシカが子供の頃に戻って、「王蟲」の子供が殺されそうになっているのを見て「殺さないで」と叫ぶのを再び見るシーンが描かれている。

このシーンを見てすぐに連想したのは、近代西欧の「弱肉強食の思想」から強い影響を受けた『罪と罰』の主人公が「非凡人の理論」を編み出して、「悪人」と規定した「高利貸しの老婆」を殺害しようと計画を練りはじめた頃に見た「やせ馬が殺される夢」のことであった。

なぜならば、映画《夢》のための「ノート」には、『罪と罰』からこの箇所が長く引用されているだけでなく、「夢が持っている奇妙なリアリティをつかまえなければならない」という黒澤のメモも記されていたからである*3。

「やせ馬が殺される夢」で子どもの頃に再び戻り、酔っぱらいの馭者から力まかせに鞭打たれているやせ馬を見て、やせ馬への深い同情心から必死で守ろうとしていた体験を思い出した主人公は、自分の計画がたとえ正しいこととしても老婆を殺害することはできないと感じていた。

残念ながら日本では、文芸評論家・小林秀雄の解釈などもあり、ラスコーリニコフの言動を分析することにより、一九世紀西欧の「弱肉強食の思想」や「自然支配の思想」を厳しく批判した思想家としてのドストエフスキーにはあまり光が当てられていない*4。

しかし、ドストエフスキーはラスコーリニコフが老婆を殺したことを知ったソーニャに「いますぐ、すぐに行って、十字路に立つんです。おじぎをして、まず、あなたが汚した大地に接吻しなさい」と諭させていた*5。この言葉やドストエフスキーの自然観や民話観に注目しながらこの小説を読み直すとき、「やせ馬殺しの夢」が「高利貸しの老婆」の殺害を実行してしまったラスコーリニコフの悲劇を示唆するとともに、流刑地のシベリアの大自然の中で生活するうちに森や泉の意味を認識して「復活」することも予告していたといえるだろう。

ジャーナリストの清沢洌は、一九四三年一月八日の日記でナチスの検閲に言及して、「すでにドイツはドストエフスキーの文学などを禁止したとのことだ」と『暗黒日記』に記していたが*6、戦後にドストエフスキーの長編小説『白痴』を沖縄で死刑になりかけた復員兵を主人公として映画化した黒澤明は、ドストエフスキーについてこう語っていた*7。

「これは実は《羅生門》の前からやろうときめてた。ドストエフスキーは若い頃から熱心に読んで、どうしても一度はやりたかった。もちろん僕などドストエフスキーとはケタがちがうけど作家として一番好きなのはドストエフスキーですね。生きていく上につっかえ棒になることを書いてくれてる人です」。

全部で八話からなるオムニバス形式の映画《夢》は、ストーリーの流れが読みにくいこともあり、あまりヒットはしなかったが、黒澤明がロシアの作家ドストエフスキーを深く敬愛していたことに注目しながら、『罪と罰』における夢の構造に注意して見直すとき、この映画の構造が『罪と罰』において主人公のラスコーリニコフが見る夢の順番と密接に対応していることに気づく*8。

《風の谷のナウシカ》のタイトルバックで示される絵巻では「その者青き衣(ころも)をまといて金色(こんじき)の野におりたつべし。失われた大地との絆(きずな)を結び、遂に人々を青き清浄の地に導かん」との言い伝えが織られていた。

さらに、ナウシカが見た「王蟲」の子供が殺される夢も自分の危険もかえりみずに傷ついた「王蟲」の子供を守るという感動的なラストシーンへとつながっていることもたしかだろう。しかも、宮崎監督は一九九三年の黒澤監督との対談では、映画《夢》の最終話「水車のある村」で描かれている水車小屋の場面については、自分が「美術やりたかったなと思った」とさえ語っていたのである*9。

それゆえ、次の章では映画《七人の侍》と一九九七年に公開された《もののけ姫》との関係を見た後で「自然支配の思想」に注目しながら、映画《夢》の第一話「日照り雨」から第三四話「トンネル」にいたる流れを考察し、さらに、第四話「トンネル」における「亡霊」に注目しながら、戦死者の問題に焦点を当てて映画《ゴジラ》と『永遠の0(ゼロ)』も再考察する。

第二章では一九九二年公開のアニメ映画《紅の豚》と映画《永遠の0(ゼロ)》の関係を見た後で、戦闘機「零戦」の設計者・堀越二郎と本庄季郎という2人の設計士の友情をとおして、当時の日本の社会情勢だけでなく、ナチスドイツとの同盟の危険性もきちんと描かれていた映画《風立ちぬ》を分析することにより、なぜ宮崎が『永遠の0(ゼロ)』を「神話の捏造」と激しく批判したのかに迫る。

終章ではそれまでの考察や映画《風立ちぬ》のラストシーンで描かれたノモンハンの草原のシーンと主人公の視線をとおして映画《夢》の第六話「赤富士」から「鬼哭」を経て「水車のある村」にいたる流れの意味を考えることにしたい。

註

*1 小野俊太郎、前掲書『モスラの精神史』、二四八~二四九頁。

*2 同右、二五〇頁。

*3 都築政昭『黒澤明の遺言「夢」』、近代文芸社、二〇〇五年、一八~一九頁。

*4 高橋、前掲書『黒澤明と小林秀雄――「罪と罰」をめぐる静かなる決闘』、第四章参照。

*5 ドストエフスキー、江川卓訳『罪と罰』下巻、岩波文庫、二〇〇〇年、一三五頁。

*6 清沢洌、前掲書、四〇頁、一四二頁。

*7 「世界の映画作家3/黒澤 明」”全自作を語る”聞き手=荻 昌弘(キネマ旬報社)」

*8 高橋「黒澤明監督の倫理観と自然観――映画《白痴》から映画《夢》へ」『地球システム・倫理学会会報』第一一号、二〇一六年参照。

*9 黒澤明・宮崎駿『何が映画か――「七人の侍」と「まあだだよ」』徳間書店、一九九三年、四一頁。

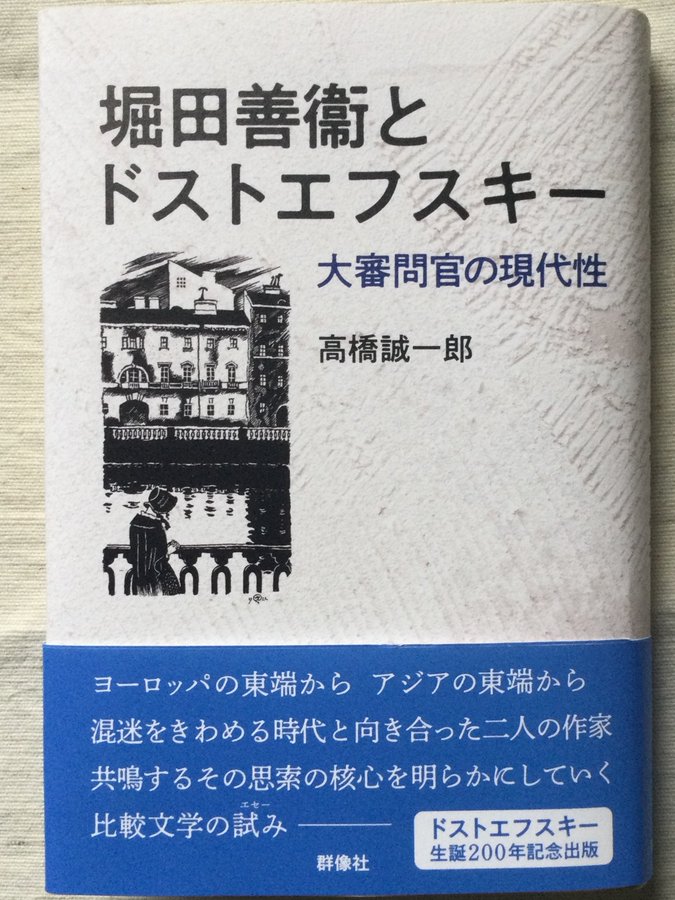

ここでの考察は、新著『堀田善衞とドストエフスキー』の終章「宮崎アニメに見る堀田善衞の世界――映画『風の谷のナウシカ』 から映画『風立ちぬ』へ」の考察につながった。

2023/10/28、加筆・改題

『ゴジラの哀しみ』

— 高橋誠一郎 執筆中『ドストエフスキーの「悪霊」と日本の文学――黙示録的な世界観との対峙』 (@stakaha5) May 10, 2024

第一部「冷戦の時代と悲劇の誕生」

第二部「ナショナリズムの台頭と「報復の連鎖」」

第三部「「人類滅亡の悪夢」の克服と自然の輝き」https://t.co/zX3L5NNpaF https://t.co/DiOJ8UxwUw

序章 ゴジラの誕生まで

一、「不敗神話」と「放射能の隠蔽」

「水爆大怪獣」と名付けられた初代の「ゴジラ」がスクリーンに現れたのは、ビキニ沖の環礁で行われた水爆「ブラボー」の実験により、「第五福竜丸」が被曝し、久保山愛吉無線長が亡くなった一九五四年のことであった。

だが、その発端は第二次世界大戦の終戦直前の一九四五年八月にウラン型原子爆弾「リトルボーイ」とプルトニウム型原爆「ファットマン」が、相次いで広島と長崎に投下されたことにあった。オリバー・ストーン監督はその著書で原爆の研究者たちが「議論を重ねるうち、原子爆弾の爆発によって海水中の水素や大気中の窒素に火がつき、地球全体が火の玉に変わるかもしれない」可能性が出て来たので計画が一時中断された時期があったことを記している*1。

アメリカでは今も多くの人々が、原爆投下を多くのアメリカの軍人と日本人の生命を救うためにはやむをえない手段だったと考えているが、それは原発開発を行ったマンハッタン計画の当事者が被爆者の苦しみや痛みを「隠匿する政策」をとったためであり、新しい仮想敵国となったソ連との対決を意識したアメリカは投下を決行したのだった。しかも、その予算は日本の一九四〇年度の国家予算(六十一億円)をはるかに超える総額二十億ドル(当時のレートで約八十五億円)という巨額なものであった*2。

終戦後に広島を訪れたニューヨーク・タイムズのH・ロレンス記者は九月五日付けの記事で、「原爆によって四平方マイルは見る影もなく破壊しつくされ」、さらに「原爆で一瞬に死ぬのは少数であって、多くの死者は数時間、数日間、あるいは十数日間の激しい痛み苦しみの後に死ぬ」と記した。しかし、マンハッタン計画の副責任者の地位にあったというファーレル准将は、この記事が出た翌日に記者会見を開いて「広島・長崎では死ぬべきものは死んでしまい、九月上旬現在においては、原爆放射線のため苦しんでいるものは皆無だ」と声明し、その一週間後にはロレンス記者は先に自分が書いた「広島レポートすら否定する記事」を書いた。このことを明らかにした政治家の宇都宮徳馬はこのような措置が取られたのは、第一次世界大戦に際して用いられた化学兵器が、その非人道的な威力から禁止されたことを想起するならば、「生き残った被爆者が、原爆の後遺症のためにどれだけ苦しんでいるか」が明らかにされれば、「核兵器は明らかに『不必要な苦痛を与える兵器』として毒ガス、細菌毒素とともに、その製造使用を禁ぜられるべき兵器」とされたからであると説明している*3。

しかし、放射能の危険性を隠蔽したのはアメリカ軍だけではなかった。一九四一年一〇月に東条英機内閣は「次年度の政府予算案に理化学研究所への委託研究費として八万円(現在の四億円相当)を計上し」、その二年後には「特に米国の研究が進んでいるとの情報もある。この戦争の死命を制することになるかもしれない。航空本部が中心となって促進を図れ」との命令を原爆研究の第一人者・仁科博士に下していた*4。そして「ペグマタイに含まれるわずかな天然ウラン」に目をつけた陸軍は、「『君たちの掘っている石がマッチ箱一つくらいあれば、ニューヨークなどいっぺんに吹き飛んでしまうんだ。がんばってほしい』」と励まして少年たちをウランの砕鉱に駆り出していた*5。

立川賢の原爆小説『桑港(サンフランシスコ)けし飛ぶ』が、「『新青年』の一九四四年七月号に掲載された」ことを指摘した小野俊太郎は、日本が原子爆弾を先に完成させていれば、原子爆弾がアメリカに対して用いられていた可能性があったことを指摘し、原爆は「敗戦色が濃い中で、一気に情勢を反転できる究極の兵器だった」と説明している*6。

しかも広島に原爆が落とされた後では、「放射能力ガ強キ場合ハ人体ニ悪影響ヲ与フルコトモ考ヘラレル。注意ガ必要」との報告がなされたにもかかわらず、「放射能による被ばくを隠すため」に、「国民はおびえ、戦意を失うのではないか」と恐れた「当時の内閣や軍部はその事実を握りつぶした」*7。「神州不滅」の「神話」を信じ、危機的な事態には元寇の役のときのように「神風」が吹くと信じていた狂信的な政治家や軍人は、最後まで国民を戦争に駆り立てようとしていたのである。そのために、放射能の危険性を知らされなかった「身内の安否確認や救助のため市内に入った」多くの人たちも被曝することになったのである。

二、「新たな神話」と「核エネルギーの批判」

日本を占領したアメリカ軍が原爆の報道の厳しい検閲をしていたために被曝の被害の情報があまり広まらなかったこともあり、一九四六年七月二六日の『読売新聞』にはすでに「原子エネルギー平和産業に活用すれば 慈雨も呼び台風も止める」という題の記事が載っていた。さらに、湯川秀樹のノーベル物理学賞受賞のニュースの報を受けた後の一九四九年一一月五日付けの『読売新聞』は、「今日でこそ原子力はただちに原子兵器と関連して考えられているが」、「やがてそれが生産に応用されて人類の文明に新時代を開く日を期待することは全くの夢想ではないのである」という内容の社説を掲載していた*8。

注目したいのは、その前年に湯川博士と対談した文芸評論家の小林秀雄が、「私、ちょうど原子爆弾が落っこったとき、島木健作君がわるくて、臨終の時、その話を聞いた。非常なショックを受けました」と切り出し、「人間も遂に神を恐れぬことをやり出した……。ほんとうにぼくはそういう感情をもった」と語って、いち早く原子力をエネルギーとすることの危険性を鋭く指摘していたことである*9。

それに対して湯川が太陽熱も原子力で生まれており「そうひどいことでもない」と主張すると、「高度に発達する技術」の危険性を指摘した小林は、「目的を定めるのはぼくらの精神だ。精神とは要するに道義心だ。それ以外にぼくらが発明した技術に対抗する力がない」と厳しく反論し、湯川が「平和はすべてに優先する問題なんです。今までとはその点で質的な違いがあると考えなければいけない。そのことを前提とした上でほかの問題を議論しないといけない。アインシュタインはそういうことを言っている。私も全然同感です」と答えると、それに同意した小林は、「科学の進歩が平和の問題を質的に変えて了ったという恐ろしくはっきりした思想、そういうはっきりした思想が一つあればいいではないか」と結んでいた。

実際、アメリカは原爆を投下することでその脅威を見せつけることがソ連への圧力になると考えたのだが、それは自国にも投下されるのではないかという恐怖を煽ることになり、一九四七年四月にトルーマン米大統領が原子兵器の使用をためらわないと明言してから半年も経たない九月には、原爆の開発を急いだソ連の原爆保有が明らかになった。それゆえ、原爆などの大量破壊兵器によって人類が滅亡することを恐れたアメリカの科学誌『原子力科学者会報』は、一九四七年には世界の終末までの時刻を示す時計を発表して、その時刻が終末の七分前であることに注意を促していた。だが、その二年後には世界終末時計の針は三分前を指すようになっていた*10。

このような状況を受けて東京大学総長の南原繁は卒業式の演説で「原子爆弾や水素爆弾の近代科学の粋を集めた世界の次の総力戦は、おそらく有史以来の大戦、全人類の運命を賭けてのものと想像せられる」と語りかけ、この演説は『世界』の一九五〇年五月号に「世界の破局的危機と日本の使命」と題されて掲載されることになる*11。

「およそ将来の世界戦争においてはかならず核兵器が使用されるであろう」と核の時代における戦争が地球を破滅に導く危険性を指摘し、「あらゆる紛争問題の解決のための平和な手段をみいだすよう勧告する」という湯川秀樹博士ら著名な科学者が署名した「ラッセル・アインシュタイン宣言」が発表されたのが、「第五福竜丸」事件から一年後の一九五五年のことである*12。そのことに留意するならば、科学者が陥る科学技術の盲信に対する先駆的な批判をとおして、真実を見抜く観察眼の必要性と辛くても事実を見る勇気と「道義心」を強調していた小林秀雄や南原繁の文明観は、先見の明があったといえよう。

戦争中は三度も徴兵され、一九四六年にようやく中国から復員した本多猪四郎監督も、映画《ゴジラ》と原爆との関連についてこう明確に語っていた。

「『ゴジラ』は原爆の申し子である。原爆・水爆は決して許せない人類の敵であり、そんなものを人間が作り出した、その事への反省です。なぜ、原爆に僕がこだわるかと言うと、終戦後、捕虜となり翌年の三月帰還して広島を通った。もう原爆が落ちたということは知っていた。そのときに車窓から、チラッとしか見えなかった広島には、今後七二年間、草一本も生えないと報道されているわけでしょ、その思いが僕に『ゴジラ』を引き受けさせたと言っても過言ではありません」*13。

本多猪四郎監督「『ゴジラ』は原爆の申し子である。原爆・水爆は決して許せない人類の敵であり、そんなものを人間が作り出した。その事への反省です」

— 高橋誠一郎 執筆中『ドストエフスキーの「悪霊」と日本の文学――黙示録的な世界観との対峙』 (@stakaha5) August 3, 2020

(ポスターには「水爆大怪獣映画」と「死の放射能」の文字が!)

→ホームページhttps://t.co/x3yHokxyBJhttps://t.co/eIaglxoWJv pic.twitter.com/N5kOASEMQT

→『ゴジラの哀しみ――映画《ゴジラ》から映画《永遠の0(ゼロ)》へ』の目次

註

*1 オリバー・ストーン、ピーター・カズニック、鍛原多恵子他訳『オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史1 二つの世界大戦と原爆投下』早川書房、二〇一三年、二九一~二九三頁。

*2 中日新聞社会部編『日米同盟と原発 隠された核の戦後史』東京新聞、二〇一三年、三三頁。

*3 宇都宮徳馬『軍拡無用 21世紀を若者に遺そう』すずさわ書店、一九八八年、一四四~一四六頁。

*4 中日新聞社会部編、前掲書、二一頁。

*5 同右、二九頁。

*6 小野俊太郎『ゴジラの精神史』彩流社、二〇一四年、九一頁。

*7 中日新聞社会部編、前掲書、三七頁。

*8 山本昭宏、前掲書、六~七頁。

*9 小林秀雄「対談 人間の進歩について」、『小林秀雄全作品』第一六巻 、新潮社、二〇〇四年、五一~五四頁。

*10 「世界終末時計」の時刻は、「ウィキペディア」の説明による。

*11 山本昭宏、前掲書、一五頁。

*12 「ラッセル・アインシュタイン宣言」、日本パグウォッシュ会議、HP参照。http://www.pugwashjapan.jp/

*13 堀伸雄「世田谷文学館・友の会」講座資料「『核』を直視した四人の映画人たち――黒澤明、本多猪四郎、新藤兼人、黒木和雄」より引用。

第一部の構成

レビュー

返信

2024/05/10、改題と追加

「米国統治下時代に始めた三味線漫談で大スターとなった」照屋林助の生涯をとおして、沖縄と日本の戦後60年を見つめ直した番組。

劇作家・井上ひさしの「吉里吉里国」のような「コザ独立国」を1990年に建国し「大統領」に就任した照屋林助は、沖縄返還後も米軍を重視する日本政府に、「これは独立ゴッコ。ゴッコをしている沖縄から日本国へ向かって『汝よ、いつになったら独立できるのだ』」と問いかけていた。

林助の生涯は、核の時代に19世紀的な「富国強兵」の思想に基づいて、辺野古や高江で強権的に基地の建設を進める安倍政権の政治手法の矛盾をも明らかにしているように思える。

素晴らしい番組だったが放映されたのが深夜だったので、ゴールデンタイムでの再放送を求めたい。

「よく考えてみると、敗戦でつぶされたのは陸海軍の諸機構と内務省だけであった。追われた官吏たちも軍人だけで、内務省官吏は官にのこり、他の省はことごとく残された。/ 機構の思想も、官僚としての意識も、当然ながら残った」(『翔ぶが如く』、「書きおえて」)。

* * *

前回、見たように司馬氏は長編小説『翔ぶが如く』で、ドイツ帝国の宰相・ビスマルクと対談した大久保利通が「プロシア風の政体をとり入れ、内務省を創設し、内務省のもつ行政警察力を中心として官の絶対的威権を確立」しようとしたと書いていました(第1巻「征韓論」、拙著『新聞への思い』、88頁)。

実は、これに先立ち『坂の上の雲』の「日清戦争」と題した章で司馬氏は、プロシアの参謀本部方式の特徴を「国家のすべての機能を国防の一点に集中するという思想である」と説明していました。これらの文章に注目するとき、司馬氏が「明治国家」のモデルとしてのドイツ帝国の問題をいかに重視していたかが理解できます。

しかも、「日清戦争」の章の冒頭では「正岡は、毒をまきちらしている」、「正岡に与(くみ)する者はわが郷党をほろぼす者ぞ」と佃一予〔つくだかずまさ〕をリーダーとする「非文学党」といえるような一派によって子規が激しく攻撃され、明治二四年に寄宿舎から退寮させられたという出来事が描かれているのです。

* *

「佃一予の正義は、時代の後ろ盾をもっている」という文章に注目しながら年表を調べると、この前年に渙発されていた「教育勅語」の天皇の御名・御璽に対してキリスト教の信者であった第一高等学校教師の内村鑑三が少ししか頭を下げなかったことが問題とされたいわゆる「不敬事件」がこの年の一月には起きていたのです。このことがマスコミによってひろまったために、内村は「国賊」という「レッテル」を貼られて疲弊して肺炎にかかり、つききりで看病にあたった新妻は病死し、彼も退職を余儀なくされることとなっていました。

内務官僚となった佃一予たちなどから激しく攻撃された子規が、寄宿舎から追い出されただけでなく、「常磐会給費生という名簿からも削られてしまった」という事件もこのような時代背景とも深く関わっていたのです。(『新聞への思い――正岡子規と「坂の上の雲」』、75頁)。

しかも、「佃はよほど青年の文学熱がきらいだったらしく、明治三十年ごろ、常磐会寄宿舎のなかに子規のやっている俳句雑誌『ホトトギス』や小説本がまじっているというので大さわぎをし、監督内藤鳴雪を攻撃し、窮地に追い込んだ」ことを指摘した司馬氏は、『坂の上の雲』で次のように書いているのです(二・「日清戦争」)。

「(佃には――引用者注)大学に文科があるというのも不満であったろうし、日本帝国の伸長のためにはなんの役にも立たぬものと断じたかったにちがいない。…中略…この思想は佃だけではなく、日本の帝国時代がおわるまでの軍人、官僚の潜在的偏見となり、ときに露骨に顕在するにいたる」。

日露戦争の旅順の攻防に際して、「君死にたまふこと勿(なか)れ(旅順口包囲軍の中に在る弟を歎きて)」という詩を書いた与謝野晶子が批評家の大町桂月によって「国家の刑罰を加うべき罪人」とまで非難されることになることを考えるならば、この指摘は非常に重要です。(『新聞への思い』、108~109頁)。

* *

しかも、大町桂月は、社会主義者には「戦争を非とするもの」がいたが、晶子は韻文で戦争を批判したとし、「『義勇公に奉すべし』とのたまへる教育勅語、さては宣戦詔勅を非議」したと与謝野晶子を激しく非難していましたが、第一次世界大戦の時期に「国体教育主義を経典化した」『教育勅語』の精神の徹底を求めたのが、『国民新聞』社主の徳富蘇峰だったのです。

一方、作家の島崎藤村は明治学院に在学中の明治二三年から二六年までの時期を描いた自伝的な長編小説『桜の実の熟するとき』で、「日本にある基督教界の最高の知識を殆(ほと)んど網羅(もうら)した夏期学校」に参加した際に徳富蘇峰と出会ったときの感激を「京都にある基督教主義の学校を出て、政治経済教育文学の評論を興し、若い時代の青年の友として知られた平民主義者が通った」と描いていました。

実際、『将来之日本』(一八八六)において若き蘇峰は、具体的な統計資料に基づいて数字を挙げながら欧米列強における戦争や軍事費がいかに国力や民力を疲弊させてきたかを指摘し、「わが邦に流行する国権論武備拡張主義」を、「その新奇なる道理の外套を被るにもかかわらず、みなこれ陳々腐々なる封建社会の旧主義の変相に過ぎざるなり」と一刀両断に論駁して内閣批判の鋭い論陣を張っていました。

しかし、日清戦争後に欧米旅行から一八九七年に帰国して内務省勅任参事官に任じられた蘇峰は、読者からその「変節」を厳しく批判されて雑誌『国民之友』の廃刊に追い込まれると、その翌年に成立した山県内閣がすすめた大増税・軍備拡張に協力するようになったのです。さらに、『大正の青年と帝国の前途』で蘇峰は、「正直に云えば、我が青年及び少年に歓迎せらるる書籍、及び雑誌等は、半ば以上は病的文学也、不完全なる文学也」と断言し、「大正の青年諸君に向て、先づ第一に卿らの日本魂を、涵養せんと欲す」として次のように続けていたのです。

「日本魂とは何ぞや、一言にして云へば、忠君愛国の精神也。君国の為めには、我が生命、財産、其他のあらゆるものを献ぐるの精神也」。

一方、司馬氏は『子規全集』の解説「文章日本語の成立と子規」において、大町桂月や徳富蘇峰の文章と比較しながら、次のように記していました。

「文章を道具にまで還元した場合、桂月も鏡花も蘇峰も一目的にしか通用しないが、漱石や子規の文章は愚痴も表現できれば国際情勢も論ずることができ、さらには自他の環境の本質や状態をのべることもできる」(『新聞への思い』、152頁)。

子規と漱石について記されたこの言葉に留意するならば、『坂の上の雲』において述べられている歴史観が、徳富蘇峰の歴史認識と異なるばかりでなく、これを厳しく批判するものであることは明らかでしょう。

今回は2013年に安倍政権が強行採決した「特定秘密保護法案」に対する国際社会の懸念と国内の批判記事を振り返ることで、この問題の大きさを確認しておきます。

まず、アメリカのニューヨーク・タイムズは、この法案が「国民の知る権利を土台から壊す」だけでなく、「東アジアでの日本に対する不信」をいっそう高めるとの厳しい批判を書いていました。

「国連人権理事会」もこの法案が「内部告発者やジャーナリストを脅かす」との懸念を表明していました。

さらに、元NSC高官のハンペリン氏がこの法案を「国際基準」を逸脱しており、「過剰指定 政府管理も困難」との指摘をしていることを伝えています(23日、毎日新聞)。

最も重要なのは「国連関係者を含む70カ国以上の専門家500人以上が携わり、2年以上かけて作成され」、今年の6月にまとまった「ツワネ原則」と呼ばれる50項目の「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」でしょう。

海渡雄一弁護士はじめ多くの有識者が指摘しているように、問題はすでにこのような国際原則が明らかになっているにもかかわらず、「特定秘密保護法案」にはこの「国際的議論の成果」が反映されていないことです。

* * *

今朝の報道では、「特定秘密保護法」の全容や問題点の討議が十分に行われないまま、政府と与党は法案の衆議院通過をはかるとの記事が載っていました。

安倍政権は、アメリカからの「外圧」を理由にこの法案の強行採決をはかっているようですが、この法案が通った後ではそのアメリカからも強い批判が出て、国際社会から「特定秘密保護法」の廃止を求められるような事態も予想されます。

かつて「国際連盟」から「満州国」の不当性を指摘された日本政府は、国連から脱退をして孤立の道を選びました。「国際社会」から強く批判をされた際に孤立した安倍政権は、どのような道をえらぶのでしょうか。

この法案の廃止や慎重審議を求めている野党だけでなく、政権与党や自民党の代議士にも国際関係に詳しい人はいると思われますので、強行採決の中止を強く求めます。

先ほど、各新聞が一斉にネット版で、「与党が採決を強行」し「特定秘密保護法」が衆議院を通過したとの号外を報じました。安倍首相は「この法案は40時間以上の審議がなされている。他の法案と比べてはるかに慎重な熟議がなされている」と答弁したとのことですが、首相の「言語感覚」だけでなく、「時間感覚」にも首をかしげざるをえません。

* * *

衆議院での「特定秘密保護法」の強行採決を受けて「良識ある」各新聞の朝刊は一斉に批判の記事を掲載しています。

ここでは「民主主義の土台壊すな」という副題を持つ毎日新聞の社説を引用しておきます。

* * *。

「あぜんとする強行劇だった」という書き出しで始まるこの記事は、採決前に安倍晋三首相が退席していたこを指摘した後で、次のように続けています

「与党すら胸を張れない衆院通過だったのではないか。採決前日、福島市で行った地方公聴会は、廃案や慎重審議を求める声ばかりだった。だが、福島第1原発事故の被災地の切実な声は届かなかった。

審議入りからわずか20日目。秘密の範囲があいまいなままで、国会や司法のチェックも及ばない。情報公開のルールは後回しだ。

国民が国政について自由に情報を得ることは、民主主義社会の基本だ。法案が成立すれば萎縮によって情報が流れなくなる恐れが強い。審議が尽くされたどころか、むしろ法案の欠陥が明らかになりつつある。」

* * *

ここで注目したいのは、採決前日に福島市で行われた「地方公聴会」での意見が全く無視されていることを指摘した後で、この記事が「情報公開のルール」の必要性を説いていることです。

安倍政権の政策には、地方を無視してでも、中央の利権を確保しようとする姿勢が強く見られるのです。一方、ソ連ではチェルノブイリ原発事故以降に、「情報公開」の要求は強まり、原発事故の危険性の認識が高まっていました。

今回の「特定秘密保護法」の拙速な強行採決は、「特定秘密保護法」が当時のソ連の対応と比較しても明らかに遅れているだけでなく、「テロ」対策を前面に出すことで「原発事故」の問題を「秘密の闇に覆う」ことを密かにねらっているとさえ思えてきます。

最後にソ連における「報道の自由度」とチェルノブイリ原発事故などについて論じた記事へのリンク先を示しておきます。ここでは個性を全く奪われていかなる個人的な会話も記録されるという未来の全体主義国家を舞台にした1922年のザミャーチンの小説『われら』が、ジョージ・オーウェルの『一九八四年』にも多くの影響を与えていることなどにもふれていました。

(初出、2013年11月26日~27日。改訂およびリンク先を追加、2016年10月31日)

NHKの朝のテレビ小説『とと姉ちゃん』の編集長花山のモデルとなった花森安治のすごいところは、広告費が結局は雑誌の骨格をも歪めることを知って、商業誌であるにもかかわらず、『暮しの手帖』でいっさい広告を取らなかったことだ。

徴兵されると「貴様らの代りは、一銭五厘の葉書でいくらでも来るんだ」と怒鳴られていた花森が、「ぼくはペンの力で、『あたりまえの暮し』を守る」と始めたのが雑誌『暮しの手帖』であった。

戦時下に大政翼賛会の宣伝部で活躍し、「屠れ! 米英/われらの敵だ/進め!一億/火の玉だ!」という標語のレイアウトも手がけていた花森は「ぼくは、確かに戦争犯罪をおかした」と認め、「これからは絶対だまされない、だまされない人たちを増やしていく」との決意を語っていた。

テレビ中毒者が増加することを案じた花森安治は、「テレビ放送は朝10時から夜10時まで」とも1965年に雑誌で提案していた(「花森安治と『暮しの手帖』の歩み」より)。それは受動的な視聴により「だまされる人たちが増える」ことを心配していたのだと思える。

ニュースや大河ドラマなど「事実」を伝えないNHKの放送はほとんど見なくなっているので、見ないだけでなく見ると苦痛を与えられるNHKに対しては、視聴料の返還運動でも起こそうとも考えたりしているこの頃だが、朝のドラマ『とと姉ちゃん』は面白い。

1969年に取材中に倒れて入院した花森安治は「これからの世の中、どう考えたって悪くなる。荒廃する」との見通しを記すとともに、「ぼくらこんどは後へひかない」とも伝えていた。

『暮しの手帖』の名編集長・花森安治にはその風貌と迫力から、「ゴジラ」というあだ名が付けられていたとのことである。しかし、その後の「ゴジラ」が激しく変貌しただけでなく、テレビや新聞などもかつての「大政翼賛会」の頃に近づいているように見える。映画《ゴジラ》の本多監督だけでなく、花森の「哀しみ」も深いだろう。

映画《ゴジラ》を撮った本多猪四郎監督は、「『ゴジラ』は原爆の申し子である。原爆・水爆は決して許せない人類の敵であり、そんなものを人間が作り出した、その事への反省です」と語っていた。

「ゴジラ」と呼ばれた花森安治もこう書いていたのである。「民主々義の<民>は 庶民の民だ/ぼくらの暮しを なによりも第一にする ということだ/ぼくらの暮しと 企業の利益とが ぶつかったら 企業を倒す ということだ/ぼくらの暮しと 政府の考え方が ぶつかったら 政府を倒す ということだ/それがほんとうの<民主々義>だ」。

編集者としての花森のすばらしさは、そのような重いテーマが雑誌の前面に出ることを抑えて、温かく手作り感と読み応えのある雑誌を作り上げていたことだろう。

安倍政権に追随するようなニュースや大河ドラマを製作しているNHKだけでなく民放や大新聞も、日本だけでなく、世界中で再び「戦争」に向けた「プロパガンダ」と歯車が回り始めたと思える今こそ、「プロパガンダ」に侵されることを拒んで広告を取らなかった花森安治と『暮しの手帖』の精神を学んでほしい。

なお、本稿は『「暮しの手帖」初代編集長 花森安治』((『暮しの手帖』別冊、2016年7月、臨時増刊号)の4章「遺言――ぼくには一本のペンがある」を中心に感想を記した。1章「仕事――この国の暮らしを変えるために」、2章「美学――手からつくられるものの美しさ」、3章「横顔――人間・花森安治」でも、多彩で誠実な花森安治の人間的な魅力が伝えられている。

今日(7月23日)の「東京新聞」(デジタル版)は、政府方針達成のために「原発の新増設必要」と電事連会長が語ったとする次のようなの記事と載せています。

「電気事業連合会の勝野哲会長(中部電力社長)は22日、共同通信のインタビューに応じ、2030年度の電源構成に占める原発比率を20~22%とする政府方針を達成するため「発電所の新増設や建て替えが必要だ」と語り、建設計画の前進に向け原発に対する信頼の回復に努めると強調した。」

しかし、地震や火山活動が活発化している日本で原発の増設を目標とする安倍政権とそれに追従して当面の利益を確保しようとする財界の方向性はきわめて危険でしょう。

日本の自然の上に成立した「伝統的な神道」は、今こそ、このような19世紀的な自然観を厳しく批判して、安倍政権や「日本会議」と決別すべきでしょう。

さらに、真の仏教徒も「国民」の生命を軽視して利権を重視する原子炉に、仏教の「文殊」と「普賢」の両菩薩の名前から「もんじゅ」や「ふげん」などと命名している自民党や安倍政権とは決別すべきでしょう。

なぜならば、日本の近代化を主導した思想家の福沢諭吉は、『文明論之概略』において「水火を制御して蒸気を作れば、太平洋の波濤を渡る可し」とし、「智勇の向ふ所は天地に敵なく」、「山沢、河海、風雨、日月の類は、文明の奴隷と云う可きのみ」と断じていたからです。

比較文明学者の神山四郎は、「これは産業革命時のイギリス人トーマス・バックルから学んだ西洋思想そのものであって、それが今日の経済大国をつくったのだが、また同時に水俣病もつくったのである」と厳しく批判していましたが、現在は次のように言い直さねばならないでしょう。

「バックルや福沢諭吉のような近代文明観が今日の経済大国をつくったのだが、また同時に1979年にアメリカ・スリーマイル島原発事故を、1986年と2011年にはチェルノブイリと福島でレベル7の原発事故をつくったのである」と。

『ゴジラの哀しみ――映画《ゴジラ》から映画《永遠の0(ゼロ)》へ』の執筆は、思いがけず序章で手間取ってしまいました。

ようやく書き終えましたのでここでは本書の構成案をまず示し、その後で数回に分けて序章を掲載することにします。

序章 映画《ゴジラ》六〇周年と終戦記念日

* * *

第一部 映画《ゴジラ》(一九五四)から黒澤映画《夢》(一九九〇)へ

第一章 ゴジラの咆哮と悲劇の発生

第二章 映画《モスラ》(一九六一)から《風の谷のナウシカ》へ

第三章 小説《モスラ対ゴジラ》(一九六四)と映画《ゴジラ》(一九八四)

第四章 「ゴジラ」の理念の変質と映画《夢》――本多猪四郎と黒澤明の友情

第二部 小説『永遠の0(ゼロ)』(二〇〇六)の構造と「オレオレ詐欺」の手法

はじめに 「約束」か「詐欺」か

第一章 孫が書き記す祖父の世代の「美しい」物語

第二章 地上での視線を欠いた「空」の戦いの物語ーー登場人物の画一性

第三章 高山という新聞記者――新聞の役割と「司馬史観」論争

第四章 神話の捏造――英雄の創出と「ゼロ」の神話化

* * *

終章 アニメ映画《紅の豚》(一九九二)から《風立ちぬ》(二〇一三)へ

(2016年11月2日、リンク先を追加)

今年は徳富蘇峰が「忠君愛国」的な視点からの歴史教育の必要性を唱えた『大正の青年と帝国の前途』(1916年)を発行してから百年に当たります。

安倍首相が事務局長を務めていた「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」(1997年設立)という名称は、蘇峰の『大正の青年と帝国の前途』を強く意識して命名されているように思えます。

安倍首相は今年の参議院選挙で「改憲」を目指すと明言しましたので、「改憲」の危険性を知るためにもこの書を詳しく分析する必要があると思えます。

司馬遼太郎の『ひとびとの跫音』をとおしてこの書を読み解く論考を書き進める中でかなり加筆をしましたので、(序)と(1)〈グローバリゼーションとナショナリズム――「司馬史観」論争と現代〉も大幅に改訂しました。

以下にリンク先を記しておきます。