昨日(3月28日)のNHKニュースは、「核兵器禁止条約交渉」に日本が不参加を表明したことを伝えるとともに、「唯一の戦争被爆国として核廃絶を訴えてきた日本も参加しないことを表明し、核軍縮をめぐる各国の立場の違いが際立つ形となっています」と説明しています。

日本が交渉に参加しないという方針を表明したことについて、〈被爆者の代表として国連で演説を行った日本被団協=日本原水爆被害者団体協議会の藤森俊希事務局次長は「日本政府はこれまで唯一の戦争被爆国という枕言葉をよく使ってきたが、その唯一の戦争被爆国は私たち被爆者が期待することと全く逆のことをしており、賛同できるものではない。日本政府は世界各国から理解が得られるよう、核兵器廃絶の先頭に立つべきだ」と〉、日本政府の対応を批判したことも伝えています。

* * *

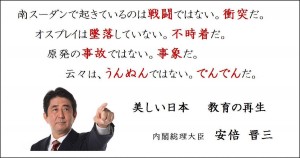

今回の事態により2016年の広島市で行われた平和記念式典のあいさつで核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」とする非核三原則に言及しなかった安倍首相の「積極的平和主義」や公明党などの賛成により強行採決された「安全保障法案」の危険な本質がいっそう明らかになったと思えます。

それだけでなく戦争を美化する思想の持ち主であることから防衛大臣に抜擢されながら、自分もかかわっていた森友学園問題で、虚偽答弁を繰り返したかだけでなく、自衛隊の「日報」隠蔽問題にも深く関わる稲田朋美氏を未だに重視している安倍内閣の無責任さや危機管理能力のなさも浮かび上がってきました。

それゆえ、2016年8月7日に書いた「安倍首相の「核兵器のない世界」の強調と安倍チルドレンの核武装論」を再掲します。

このような事態になることを危惧して急いで上梓した拙著『ゴジラの哀しみ――映画《ゴジラ》から映画《永遠の0(ゼロ)》へ』の書影と関連する記事へのリンク先も記しておきます。

* * *

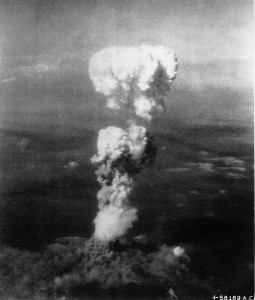

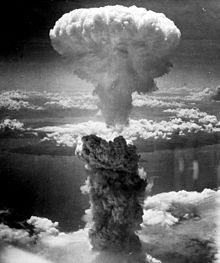

(広島と長崎に投下された原子爆弾のキノコ雲、1945年8月、図版は「ウィキペディア」より)

安倍首相が広島市で行われた平和記念式典のあいさつで、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」とする非核三原則に言及しなかったことが波紋を呼んでいます。

以下、新聞などの記事によって簡単に紹介した後で、安倍首相が本気で「核兵器のない世界」を願うならば、「わが国は核武装するしかない」という論文を月刊『日本』(2014年4月22日号)に投稿していた武藤貴也議員を参院特別委員会に呼んでその見解を質し、今も同じ考えならば議員辞職を強く求めるべき理由を記したいと思います。

* * *

平和記念式典の後で行われた被爆者団体代表との面会では、安倍首相は「唯一の戦争被爆国として非核三原則を堅持しつつ、世界恒久平和の実現に向けた努力をリードすることを誓う」と述べ、これに関し菅官房長官も同日午前の記者会見で「非核三原則は当然のことで、考えにまったく揺るぎはない」と説明したとのことです。

しかし、これらの「誓い」や「説明」の誠実さに疑問が残るのは、すでに多くの新聞や報道機関が指摘しているように、その前日に行われた参院特別委員会で中谷元・防衛相が、戦争中の他国軍への後方支援をめぐり、核兵器を搭載した戦闘機や原子力潜水艦などへの補給は「法律上除外する規定はない」として、法律上は可能との認識を示す一方で、「非核三原則があり提供はありえない」とも述べていたからです。

枝野幸男・民主党幹事長が批判をしているように、武器輸出三原則などの大幅な緩和をしたばかりでなく、「弾薬は武器ではない、その武器ではないもののなかに、ミサイルも入る(と言う)。それに核弾頭が載っていてもそれが(輸送可能な弾薬の範囲に)入る」と説明した安倍内閣の閣僚が、「非核三原則があります、(だから輸送しない)と言っても、ほとんど説得力をもたない」でしょう。

さらに、被爆者団体代表との面会で安全保障関連法案が、「憲法違反であることは明白。被爆者の願いに背く法案だ」として撤回を強く求められた安倍首相は、「平和国家としての歩みは決して変わることはない。戦争を未然に防ぐもので、必要不可欠だ」と答えたようですが、すでに武器輸出三原則などの大幅な緩和をしている安倍首相が、「平和国家としての歩みは決して変わることはない」と主張することは事実に反しているでしょう。

* * *

今回の安倍氏の「あいさつ」で最も重要と思われるのは、秋の国連総会で新たな核兵器廃絶決議案を提出する方針の安倍首相が、「核兵器のない世界の実現に向けて、一層の努力を積み重ねていく決意」を表明し、来年のG7(主要七カ国)外相会合が広島で開かれることを踏まえて「被爆地からわれわれの思いを国際社会に力強く発信する」とも述べていたことです。

このこと自体はすばらしいと思いますが、国際社会に向けたパフォーマンスをする前に安倍首相にはまずすべきことがあると思われます。

それは安倍氏が本気で「核兵器のない世界」を願うならば、「わが国は核武装するしかない」という論文を月刊『日本』(2014年4月22日号)に投稿していた武藤議員を参院特別委員会に呼んでその見解を質し、今も同じ考えならば議員辞職を強く求めるべきことです。

参院特別委員会でも「安全保障関連法案」には多くの深刻な問題があることが次々と明らかになっているにも関わらず、「強制採決」に向けて粛々と審議が行われているように見えます。

しかし、国際社会にむけて未来志向の「美しい言葉」をいくら語っても、武藤議員の発言を厳しく問いただすことをしなければ、「日本を、取り戻す。」を選挙公約にした安倍政権の本当の狙いは、戦前の「日本人的価値観」と軍事大国の復活にあるのではないかという疑いを晴らすことはできないでしょう。

* * *

→『ゴジラの哀しみ――映画《ゴジラ》から映画《永遠の0(ゼロ)》へ』(のべる出版企画、2016)

関連記事一覧

稲田朋美・防衛相と作家・百田尚樹氏の憲法観――「森友学園」問題をとおして(増補版)

自民党政権の「核の傘」政策の危険性――1961年に水爆落下処理

武藤貴也議員の核武装論と安倍首相の核認識――「広島原爆の日」の前夜に

武藤貴也議員の発言と『永遠の0(ゼロ)』の歴史認識・「道徳」観

(書影はアマゾンより) →

(書影はアマゾンより) →